"إن أجمل أعمالنا الأدبية كُتبت في السجون.. في السجون السياسية وفي السجون المعنويّة.. في السجون العلنيّة وفي السجون السريّة. ونحن حتى الآن لا نستطيع أن نمارس أبسط حقوق الإنسان، أعني حقّ الإنسان في التعرّف إلى وطنه". هل تغيّر شيءٌ في فلسطين منذ أطلق الشاعر الفلسطيني "محمود درويش" كلمته هذه، قبل أكثر من نصف قرنٍ، في وجه الكُتّاب الإفريقيين والآسيويين؟ نعم تغيّر أهمّ وأخطر شيء! العرب - شعوبًا وقبائل - غرقوا في لجّة الاختلاف حول رسم خارطة فلسطين حتى على الورق. نعم! هُم يتحدّثون عن فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوق العودة للاجئين الفلسطينيين.. ولكن بعضهم - المُطبّعون في السرّ أو العلن - لا يجرؤون على ضبط الحدود الجغرافية لفلسطين التي يقصدونها، بل لعلّ بعض ما تبقّى في وجوههم من ماء الخجل يمنعهم أن يكشفوا عن خارطة فلسطين الجغرافية التي يتداولونها في إعلامهم أو يدرّسونها لأطفالهم في فصول التعليم! فكيف يكون حديثهم عن وطنٍ لا يعرفون حدوده، بل لا يريدون "الاعتراف" بحدوده التي ضبط المقاومون والمناضلون والأسرى والمُعذّبون في أرضهم.. رسمها بدمائهم وتضحياتهم كل يوم؟ بل منهم مَن يدين المقاومةَ وهو مُدركٌ بأنّ هذه الإدانة هي اغتيالٌ لحدود فلسطين وجغرافيتها وتاريخها وكيانها الذي رسمته الأزمنة والدّهور قبل أن تُولد بعض الكيانات "العربية" الهجينة بآلاف السّنين!

أيُّ وجعٍ أعظمُ من وجع فلسطينيٍّ يناضل ببارودته وخنجره وقلمه وحجارته وأظافره وذاكرته.. من أجل أن يكتسب حقّ "التعرّف على وطنه"؟ من أجل أن يُحدث ثقوبا في جُدُر الحصار التي تحاوطه من جهات العالم الستّ: الشمال والجنوب والشرق والغرب والـفوق والتّحت.. الحصار العبري والغربي والمُستعبِر والمُستعرب؟

أيُّ وجع أعظم من وجع فلسطينيٍّ "يُمارس" إعادة تعريف نفسه كل يومٍ، وتجديد ذاكرته التاريخية والجغرافية حتى يورّثها لأجياله صحيحةً غير مُشوَّهة بالإفك الصهيوني الذي لا يزال يعبث بأسماء الأماكن والمَعالم والموروث الشعبي حتى في مجالات: الأغاني والحكايا الشعبية، الأزياء، الطعام، الحِرَف.. وكأن الانتماء الفلسطيني صار "وجهة نظر"، أو كما قال "محمود درويش": "إن انتماءنا ليس وجهة نظر للمناقشة. إنه حقيقة تاريخية حاولت الصهيونية - ولا تزال - تشويهها". وكأن "درويش" استبصر القضية الفلسطينية على طاولات بعض الكيانات "العربية"التي لا تزال تحبو وعمرها "الرسمي" أقل بقرنٍ من عُمر سدّادة حديدية (غطاء) للصرف الصرف الصحي في يافا وحيفا.. والحقّ يُقال: إن تلك الكيانات "العربية" كان في وسعها أن تكون دولًا لو أنها شرّفت نفسها بمناقشة القضية الفلسطينية على ضوء جغرافية فلسطين وتاريخها وتضحيات أبنائها على امتداد عقود وعقود من الزمان.. ولكنها ارتضت أن تبرهن بأنها ليست في المستوى حتى لتكون سدّادة للصرف الصحي!

إنّ التحدّيات المفروضة على المُبدع الفلسطيني تتجاوز المُتخيَّل، فهو يتحمّل رسالة عظيمةً في التعبير عن الوجع الفلسطيني اليومي، وفي التوثيق وحفظ الذاكرة، وفي تجديد الروح الفلسطينية.. وأيضًا في النضال من أجل "التعرّف إلى وطنه"، وترسيخ انتمائه إلى ترابه وجغرافيته وتاريخه. بل تتعدّى رسالته إلى إعادة إنتاج مفاهيم جديدة للموت والحياة والإنسان الفلسطيني ذاته!

عزيزي القارئ، وأنت تسيح بين كتابات المبدعين الفلسطينيين في هذا الملف، حاول أن تصافح الأرواح التي تسكن في الكلمات، وتتلمّس يد إنسانٍ لا يمتلك حقّ التنقّل بين القرى والمدن في وطنه، وتستشعر المعاني الخفيّة المكتوبة بالحبر "السريّ" التي تقول بأن الكاتب الفلسطيني ليس حُرًّا في التعبير عن أوجاعه، فكل كتاباته مَرصودة من الكيان الصهيوني، ويُحاسب عليها، ويدفع أثمانَها حتى أفراد عائلته.. ولا تذهب بك الظنون أن الكتابات التي تقرأها في هذا الملف تحاول أن تستجدي منك عطفًا وشفقةً مع الفلسطينيين، فهم يعيشون مناضلين ويموتون شهداء.. حياتهم لها معنى وموتهم له ثمن!

وخلاصة الكلام ما قاله الشاعر الدكتور "إيهاب بسيسو":

عزيزي الفراغ

هذه ليست رسالة استغاثة

تكتبها جثّةٌ أخرى

عن صخب الإبادة...

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

في زمن الموت الجماعي، تُكتب الحياة.. "الأيام نيوز" تسطّر ملحمة ثقافية في وجه الإبادة

في زمنٍ تُقصف فيه الحقيقة كما تُقصف البيوت، وتُباد فيه الأرواح كما تُباد الذاكرة، تطلّ علينا جريدة "الأيام نيوز" بملحقها الثقافي الذي جاء كصرخة من قلب الجمر، وكسياج من حروف مضيئة تحرس هوية شعب يواجه الفناء بمفردات الشهادة والكرامة. هذا الملحق ليس مجرد تجميع لمقالات أو قصائد، بل هو وثيقة نضالية ثقافية تُسجّل للزمن مواقف الكُتّاب العرب والفلسطينيين في لحظة من أشد لحظات التاريخ ظلمةً، وهو أيضًا فعل مقاومة جماعية بالكلمة في وجه الجريمة المستمرة ضد شعب فلسطين، وخصوصًا ضد أسراه الذين يخوضون معركة الحرية بصمت العظماء.

لقد تنوّعت محتويات هذا الملحق بين المقال السياسي الذي يرصد البعد الاستعماري للمأساة الفلسطينية، والنصوص الشعرية التي تحتضن الشهداء والأمّهات والمنازل المهدّمة، والشهادات الحيّة من داخل خيام النزوح والمشافي المحاصرة، ممّا جعله يشكّل لوحة متكاملة تعكس الروح الحقيقية لمقاومة الاحتلال وأدواته الناعمة والخشنة.

في افتتاحية جريئة بقلم الكاتبة "قمر عبد الرحمن"، تبرز إدانة صارخة للصهيونية الجديدة، وتفضح الأساليب الإمبريالية في تدجين الوعي العربي، لتدعو الكلمة لأن تكون السلاح البديل عن الرصاص، والوسيلة الأكثر نبلاً في مواجهة الطغيان. ثم يكتب "عبد السلام عطاري" عن "جميلة بوحيرد" بوصفها الأيقونة الحية للحرية والكرامة، فيما يرسل الأسير المحرر "ناصر الشاويش" قصيدته من خلف جدران المعاناة بعنوان "شمس الجزائر"، مؤكدًا على وحدة النضال العربي.

وتأتي مقالة "علي شكشك" بعنوان "الخيمة الآن" لتعيد طرح المأساة في بعدها الإنساني والسياسي من خلال صورة الخيمة التي لم تُطوَ بعد، والتي لا تزال رمزًا حيًا للنكبة. ويستدعي الشاعر "ناصر عطا" الله شهداءه الأصدقاء بلغة مغموسة بالدمع والانتماء في نصه "يا أصدقائي"، بينما يتعمق "عيسى قراقع" في شهادة سينمائية مدهشة من خلال قراءته لفيلم "ذبذبات من غزة" للمخرجة "رحاب نزال"، موثقًا كيف صار الصمّ يسمعون الموت بأجسادهم بينما أصيب العالم بالصمم.

وتشاركنا الكاتبة "مها غالب مطاوع" شهادتها المؤلمة من داخل مشفى غزّة الذي تحوّل إلى جحيم أرضي، فتصوغ مشاهد الغضب والموت والفقد ببراعة المراسل والشاعرة والناجية. أما الشاعر "جبر جميل شعث"، فيكتب عن الكتابة في زمن الحرب بوصفها فعل بقاء ومعنى، لا ترفًا ولا تسرية، مؤكدًا أن استمرار الكتابة وسط المجزرة هو انتصار داخلي ضد الإبادة. ويغوص "مهيب البرغوثي" في عمق الكتابة كمقاومة للفراغ والهزيمة، رابطًا بين أدب السيرة والتخييل، بين الهزيمة كفعل متكرر والكتابة كوسيلة للانتصار عليها. ويعود الشاعر الراحل "محمد الدلة" في قصيدته "هو البيت" ليستدعي مفردات الوطن الوجدانية، من الشاي إلى البابونج، من الأب إلى الأم، من المهد إلى القدس، حيث الكلمة تتحوّل إلى سلاح لا يُكسر. ثم توثق الجريدة سيرة الشاعر الشهيد "سليم النفار"، الذي استشهد مع عائلته تحت ركام منزله في غزة، وتعيد نشر مقتطفات من تجربته الشعرية التي طالما حمَلت فلسطين في وجدانها.

ويضيء الناقد والكاتب "حسن عبّادي" في مقاله "تصدّع الجدران" على دور الأدب الفلسطيني في السجون، مستعرضًا أعمال مجموعة من الأسرى الكتّاب مثل: كميل أبو حنيش، باسم خندقجي، أحمد العارضة، أماني حشيم، هيثم جابر، ثائر حنيني، قتيبة مسلم، سامر محروم، منذر مفلح، إسراء جعابيص، أيمن الشرباتي، أسامة مغربي وغيرهم، في ملحمة توثيقية تؤكد أنّ جدران الزنازين لا تُعيق النور، بل تُعلي من شأن الكلمة وتحرّرها من صمت الجدران. وأخيرًا تأتي شهادة الدكتور "عاهد حلس" في نصه "خطأ في منطق الحرب" لتُكثّف الألم الفلسطيني في عبارة موجعة: "أننا لم نمت بعد"، مشيرًا إلى أن بقاء الفلسطيني حيذًا هو جريمة في منطق الاحتلال.

لقد تجاوزت جريدة "الأيام نيوز" الدور التقليدي للإعلام، فأسَّست بملحقها هذا فعلًا ثقافيًا مقاومًا، وأثبتت أنّ الصحافة يمكن أن تكون جبهة متقدمة في معركة الوعي، لا مجرد ناقل أخبار. إنّ ما قامت به الجريدة من احتضان للأصوات الفلسطينية الصادقة، ومن دعمها لقضية الأسرى الذين كثيرًا ما يُهمّشون في الإعلام العربي، هو عمل يجب التوقف عنده طويلاً بالإعجاب والتقدير. الملحق لم يكن مجرد نافذة أدبية، بل كان بمثابة قبة سماوية اتسعت لكل آلام الفلسطينيين، وحملت رسالة مفادها أنّ الذاكرة لن تُمحى، وأنّ الكلمة تظل أقوى من الطائرة، وأنّ الثقافة هي حاضنة النصر وإن طال زمن الانتظار. تحية لـ "الأيام نيوز" ولفريقها التحريري، الذي آمن بأنّ الحبر مقاومة، وبأنّ المنبر الثقافي يجب أن يكون في الصفوف الأمامية من معركة التحرر، فكانت الجريدة بحق صوتًا للمضطهدين، وضميرًا للوجع العربي، ومنارة في زمن العتمة، وبيتًا لا يُقصف لأنه مشيّد من وفاء وحبر وكرامة.

بقلم: قمر عبد الرحمن

وطني أخضر بتربةٍ حمراء والطّيرُ يُشيَّع حدادًا في السّماء

كالوردِ يَنصاعُ لأشواكه السّفلى

وكالغصنِ يدنو من عربدةِ الرّيح

وكالورقِ يخضعُ لعنادِ الجاذبيّة

كذلك الوطن..

ينحني لإرادةِ حرٍّ يحلمُ بالتحرّرِ متجاهلًا الثّمن..

وهل هناك أغلى من فَناءِ العمرِ في زنزانةِ الجَسد؟

وهل هناك أثمنُ من فداءِ الوطنِ بفراق الأمّ والزّوج والولد؟

وهل هناك أعظمُ من الدّم والرّوح، والنّفور إلى الله لأجل قطعة القلب الغنيّة الأبيّة؟

كيف بعد ذلك لا يتحرّر..

أنت حرٌّ يا وطني رغم تلوّثِ السّاميّة

أنت حرٌ يا وطني رغم غبار الحريّة

حرٌ بالرّقصةِ الشّعبيّة

بالأكلة الشّعبيّة

بلباس القرويّة

بهتافِ البقاء

حرٌ بضفائر الشّمس على كتف السّماء

حرٌ بخبز الفجر لأبناء النّهار

حرٌ بمهندس النّظافة على ندى الطّريق

حرٌ بنشيد الحناجرِ في الباحة المدرسيّة

لا يكسرنا شيء..

شبحُ الانكسار يُرعبهم

مادامت أمّ الشّهيد تُقدّم الحلوى وتتلقّى التّبريكات..

ومادامت خنساواتُ فلسطينَ في عطاءٍ وازدياد..

ومادامت صورةُ الأسير ترافقُ أعراسَ الحارات..

لن تكسرنا بُقعةُ الاحتلال على ثوبنَا الأبيض

فالإرادةُ النّاصعة تُظهر قُبحَ السّواد.. حتّى نسلُ الأسرى لم يَنقطع مِن الأولاد

مازالت هناك حياةٌ أبهى خلفَ هذه الحياة

في وطني نُطرّزُ العيش بأمل الجمال المُنسدل على فلسطين..

لأنها فاتنةُ اﻷرض بثوبها المطرّزِ بالدّم..

بأنقى خيوطِ القلب القاني..

تَحبكُ المجدْ..

فبطولات الأمم تُولدُ

بنبضةِ شجاعة..

ودعوةِ أُمٍ..

والتّمردِ على الغدِ الوَهميّ

بقلم: على شكشك

من جزائر الأحرار تحية إلى "سلوان"

هي تختزل الموقف وتلخص المسألة، فهي الأيدي العارية في مواجهة الجنود المستوطنين والمستوطنين الجنود في حربهم المستمرة المستعرة، فحين ينتهي دور الجنود يبدأ المستوطنون تحت حمايتهم بتنفيذ أجندتهم التي ترفع اللوم عنهم أمام مرايا الغرب الغاربة والمستغربة، وإذا كانت الحربُ تحتلُّ أرضاً فإنّ الغزاة الجناة يحتلون كلّ يومٍ مساحة بيتٍ وأرضاً وتطرد شعباً وتهدم منظومةً للبقاء، وتفتح أفقاً لمنفى، "سلوانُ" وجهاً ومعن.. مقابل ترسانةٍ من أكاذيب، أو من حديد، هنا يتكرر هذا الحوار الحضاريُّ..

"سلوان" نبض السؤال وبعض الجواب وكلّ الحضور

ولا من أحدْ

هنا الأرض رافعةٌ رأسها للأبدْ

سلوان خاصرة القبّتين

وحارسة السور من جهتين

وسلوان تحسمُ أمرَ الجنود وتنتصرُ الآن في موقعين

سلوان جَفَّ الكلام

سلوان باقةُ حِبرٍ وأقلام

سلوانُ كلُّ الكلام

بقلم: أسمى وزوز

من ذاكرة الرّفض

وأنتَ ترتّبُ ذاتك لا تقترب من تلك الزّوايا الخفيّة؛ فنَبْشُها سيعيدك إلى وجعها وكأنّك في اللّحظة ذاتها، أبعد عيونك عنها، اقصِ ذاكرتك عن مقاعدَ تركت فيك الهزيمة يوم قضيتَ سنين الألم عليها، ومضيتَ بعدها مثخنًا بجراحك الصّامتة الصّارخة، لا أحد يعلم ما بك ولا ما فيك. ترتيبُ داخلك الفوضويّ سيرحل بك إلى منعطفاتٍ أكثر شقاءً ممّا كنتَ فيه يوم حدوثها، ستبكي حينها وأنتَ ترى أذاهم في تلك النّدوب التي تركوها في روحك ولا زالت تذكّرك بخياناتهم لك. وسيأخذك إلى اغترابك عن هذا الزّيف المباغت لك كلّ لحظة، بل مُذ سَكَنَك منذ كنتَ هنا أو هناك وفي أيّ بقعةٍ من حدود هذا العالم الذي يوجعُك. لا تُطِلِ الوقوف في عَتمة تلك المسافات التي اخترقت كلّ جزءٍ فيك، اتركها واعتنقْ شريعة النّور؛ لعلّها يومًا توصلك لنهايات الطّريق.

من ذاكرة الوقوف

كان لا بدّ لنا بعد ضجيج هذا العالم، وفوضانا التي تصخب بنا، من توقّفٍ زمنيٍّ ولو لأيامٍ كنّا نَحِنُّ إليها؛ لنجدَ ذاتنا البعيدة عنّا زمنًا أدارتنا به ساقية المكان والأعوام الطّوال. كان لا بدّ لأن نلتقي وعمقنا الذي تركنا فيه كلّ أزقّتنا السّريّة، ونعقد لقاءً حميميًّا مع ذاكرةِ الحبّ الذي تاه عن دروبنا التي أُرغِمنا على المضيّ بها دون أيّ خيارٍ منّا. كان لا بدّ من تصالحٍ مع كينونتنا التي أعلَنّا الحرب عليها سنين طوال.

كان علينا الرّجوع إلى هدايانا ورسائلنا التي غلّفها غبار السّاعات الرّاحلة التي طالما ركضَت بنا حتّى ضاعت منّا كلّ نقاط الحروف. كان لا بدّ لنا من وقوفنا هنا، بين يديّ الوقت؛ لنوقفَ الزّمن عن صراعه فينا، وتصارعنا معه في الوقت ذاته. كان لا بدّ من نقطة التقاءٍ بيننا وبين ذاكرتنا، بيننا وبين أرواحنا التّوأميّة، بيننا وبين قلوبنا التي أرهقناها بفوضى الأشخاص الذين يمرّون عنّا صباح مساء، بصدى أصواتهم الخشنة، بصدى مرور خطاهم في دروبنا، بثقل عبورهم في طرقاتنا، وعلى أرصفة مدننا التي هربنا منها كرهًا لها بكلّ حيثيّاتها.

فلنقف مع أنفسنا، ونجعلها ملجأ لنا، لنترك كلّ ذلك العطب الذي تركه الآخرون فينا، ولنشفِ جراحنا التي تعفّنت بمرور ألف زمنٍ عليها، وما وعينا لها، ولا كان الوقت كافيًا لأن نبرأ منها. لنجعل من وقوف الأيام فينا محطّاتٍ لا تشبه ما كنّا نسافر وهي بنا، لنتركها غير نادمين ونرحل كمسافرٍ لأوّل مرةٍ لا يعرف شيئًا عمّا به، ولا يكترث لشيءٍ كان فيه.

سنستطيع لو أدركنا محطاتنا الأخرى؛ لنصل ذاتنا التي عاهدناها على أن نكون بشبيهٍ آخر، لا يملك روحًا ولا قلبًا ولا ذاكرةً قديمةً؛ حتّى يهدأ ذاك الضّجيج الذي كان، والفوضى القاتلة التي طالما أربَكتنا في دوائر العدم فيها، حتى تخلو كلّ دواخلنا كما خلت المدن الصّاخبةِ من وقع الخطى فيها، من أصوات العابرين في طرقاتها، كما خلت الأرض من عابثي خرائط الأمان التي كانت ترتديها شجرات التّين والسّرو والسّنديان والبلوط، وكما خلت السّماء من نعيق الغربان فيها، وكما أقفرت السّهول من سارقي الغيم بها.

وحينها سنكون نحن، سنكون بمطرٍ آخر، بغيمٍ بعد المطر، بمطرٍ لا يشبه اعتياد الشّتاء، ولا تراود الفصول على اللّيلة قبل الأخيرة ذاتها. سنكون بعد الشّتاء بربيعٍ لم يسبق أن كان في يومٍ ما، أو عامٍ ما، أو مرّ عن الأعوام ذات يوم، لا نذوي به كما ذوى الزّهر ذات عصفٍ، ولا يموت فيه النّهار كما مات ذات مغيب، ولا يبكي فيه الياسمين كما بكى ذات حرب. سنكون كما لم نكن من قبل.

بقلم: د. عاهد حلس

غزّة.. المدينةُ الأكثرُ عاديّةً في العالم

مدينةٌ لا تُجيدُ الغواية، ولا تُراهنُ على فتنةِ المشهد. لا جبالَ فيها تُعانقُ الغيوم، ولا نهرٌ يُحيلُ الزمنَ إلى ماءٍ شفّاف، ولا مطرٌ فوق الغابات ينقشُ على أوراقِ الشجرِ أسرارَ الولادةِ والحياة.

كلّ ما فيها حياديٌّ ومتواضع، حتى طيورُها لا تصنعُ المجازَ وهي تُحلّق، بل تطيرُ لأجلِ غايةٍ واحدة: البقاء. وكذلك معمارُها؛ لا أسوارَ ولا قِلاع، لا كاتدرائياتٍ تنحتُ التاريخَ على الرخام، لا أقواسَ نصرٍ تُردّدُ وقعَ الجيوشِ الغابرة، ولا أبنيةً حديثةً تُباهي بفانتازيا الخيال.

ولا نساءَ فاتناتٍ في شوارعها يَمتَهِنَّ القتلَ بكاتمِ الصوت، أو يقرعنَ الأرصفةَ بكعوبٍ عالية، ليدخلنَ حافياتٍ في متاهاتِ الخيال.

لقد أضافت الحربُ بؤسًا إلى بؤسِها، وحفرتْ في وجهِها الطريِّ أخاديدَ، لكن شيئًا من ذلك لم يمسَّها أو يُنقصْ منها كفكرة، أو كحكمةٍ إلهيّةٍ في الوجود.

هي مثلُ بطلِ روايةٍ يصوغُه المؤلّفُ في خيالِه، يحرصُ على تجريدِه من كلِّ صفةٍ زائدةٍ عن جوهرِ الدور.

وغزّة، كفكرة، ليست سهلة، وتتطلّب زهدًا بصريًّا لفهمِها. فكلّ محاولةٍ لتفسيرِها تنقلبُ إلى نفي، وكلّ نفيٍ يُفضي إلى نقيضه:

ليست بطلة، لأنّها ضحيّة.

وليست ضحيّة، لأنّها تقاوم.

وليست مقاومة، لأنّها مكبّلة.

وليست مكبّلة، لأنّها حرّة.

وليست حرّة، لأنّها تحت الاحتلال.

وليست محتلة، لأنّها تملكُ إرادةً من نار.

كلّ صفةٍ تُخفي نقيضَها، في رقصةٍ جدليّةٍ لا تهدأ، كأنّها مرايا مكسورة، كلّ شظيّةٍ منها تعكسُ وجهًا غامضًا من حقيقتها.

يُقال إنّ لكلّ مخلوقٍ في الطبيعة صفةً وُضِعت فيه، ليتعلّم الإنسانُ منها:

الجبلُ للشموخ، الزهرةُ للجمال، النحلُ للنظام، النملُ للتعاون، الجملُ للصبر، الكلبُ للوفاء، الأسدُ للشجاعة…

أمّا غزّة، فقد خُلِقَت لتكون "اللازمة الكونية" لنقصان العالم؛ شيئًا يُذكّرُ الإنسانَ، كلّما ظنّ نفسَه كاملًا، أنّ ثمّة شيء غائب.. ثمة شيء ينقصُ الإنسانية.

بقلم: وسام زغبر (عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)

الكتابة في زمن الإبادة في غزة.. صوت المعنى في حضرة الموت

في زمن الإبادة، حيث تحاصر الكلمات بالجدران المنهارة، والدماء تغمر السطور قبل أن تسيل في الشوارع، تصبح الكتابة في غزّة فعلاً وجوديًّا، لا ترفًا ثقافيًّا ولا تمرينًا إبداعيا. هي مقاومة للعدم، وشهادة على جريمة تتكرر على مرأى العالم، وصوتٌ يحاول أن يصمد في وجه العدمية التي تفرضها آلة الحرب.

لغة تنقذ من النسيان وتُخرِس الصمت

في غزة، لم تعد اللغة وسيلة للتعبير فقط، بل باتت وسيلة للنجاة. الكاتب الغزّي يكتب من بين الركام، يبحث عن مفرداته بين بقايا كتبٍ احترقت، أو على ضوء شمعة في ملجأ بلا ماء أو كهرباء. الكلمة، هنا، تعني أكثر من معناها. إنها تنقذ من النسيان، وتصرخ في وجه الصمت الدولي، وتُخلِّد من رحلوا دون أن يُعرفوا.

ضد الحياد.. الكلمة منحازة للحياة

ما يميز الكتابة في ظل الإبادة هو أنها تكتب ضد الزمن، وضد النسيان، وضد القتل الممنهج للهوية والذاكرة. هي ليست محايدة، ولا يجب أن تكون كذلك. فحين تسقط الأبراج على ساكنيها، وتُدفن العائلات كاملة تحت الركام، لا يمكن للكلمة أن تقف على الحياد. الكتابة هنا تنحاز للضحايا، للإنسان، للحياة في مواجهة آلة الموت.

الكاتب الغزّي.. شاهد وشهيد مؤجل

الكاتب في غزّة، اليوم، لا يحمل قلمه فقط، بل يحمل وجع الناس، وصرخات الأمهات، ووصايا الأطفال. يكتب وهو يعلم أن نصّه قد لا يُقرأ، أو قد يُمحى مع جسده في غارة. ومع ذلك، يكتب، لأن الصمت خيانة، ولأن البوح واجب أخلاقي، ولأن العالم لا يرى إلا ما يُكتب ويُوثَّق.

بين العجز والخلود.. هل تكفي الكتابة؟

.. لكن، هل تكفي الكتابة؟ قد لا توقف حرباً، لكنها تخلّد الحقيقة، تكسر الرواية الوحيدة، وتمنح الشهداء اسماً، وذاكرة، وقصة. هي شظية في صدر النسيان، ومحاولة يائسة ربما، لكنها نبيلة وضرورية.

حين تتحول الكلمة إلى مقاومة

في زمن الإبادة، تصبح الكتابة فعل حياة، لا مهنة ولا هواية. في غزّة، كل كلمة مقاومة. كل نصٍّ شاهدٌ على جريمة. وكل كاتبٍ شهيدٌ مؤجل.

بقلم: أحمد بشير العيلة

يا وجعي

يا وجعي

سجّل يا وجعي:

ذُبِحَ اليوم الطفلُ الخامس بعد الألف لهذا الأسبوع

وتفتّت جسد فتاة كانت تركض بين دموع

انهارت مدنٌ كاملةٌ يذبحها الجوع

يا وجعي

كيف كسرتَ قوادم خيلٍ راكضةٍ في حلمي المشروع بأن أصبح شيئاً من بشرٍ عادي

كيف حرقت بيادر أفكاري في أن أكتب ما يرفعني فوق همومي كي أتنفس أكسيجيناً خالٍ من أي سموم

كيف سحنتَ عظامي المصلوبة في وجه الريح

كيف نحرتَ صغاراً كانوا يسترقون السمع على نبضي

كيف؟

يا وجعي سجّل إني منذ خروج الروح من الطين بقيت بلا لغةٍ إلا (الآه)

لا ضوء يغامر أن يدخل روحي في هذي الظلمات

أغرق في وحلٍ ممتدٍ إلى المالا أملٍ في أن أبني بيتاً لصغارٍ قتلوا صبح اليوم

مكتوبٌ اسمي في التوراة بسم العقرب، أني مقتولٌ منذ نزولي من رحم الرغبة في التكوين

قد جاء إلى الدنيا خطأً..

فاغتالوني حين وُلدت

واغتالوني حين ثُكِلت

واغتالوني حين بُعثت

هذي التوراة تسجّل سيرة موتي شلواً شلوا

تسحلُ للأسفار عظامي

هذي التوراة تصبّ الزيت الساخن فوق رجائي حين يمدّ يديه من الخارطة السوداء

تصهر عظمي كي يُفرَغ في أعمدة الهيكل وهو يزمجرُ في وسط دعائي كي أنجو

يا وجعي..

إني في غزّةَ أكتبُ أسماء الناس على جسدي حين يموت الناس

إني في غزّة مقبرةٌ تصلح أن تصعد لسماءٍ لم تُفتَح بعد

جسدي مقبرةٌ كبرى للأحباب

جسدي أخدودٌ أعمق من وجع الدنيا

تنهشني كل قذائفهم يا وجعي

إني أتفجر في اليوم ثلاثين جنوناً

جسدي مسكونٌ بالأشلاء وبالأموات وبالأحياء

بنساءٍ يحملن ركاماً ويلدن ركاماً بل يصبحن مع الألم ركام

بطيورٍ تشهد أن القصف يجيء من التوراة

من سفر التثنية العشرين تماماً

جسدي مسكونٌ برماد نخيلٍ يرفض أن يعلن موتي

يا وجعي

قلبي مدفونٌ لا أدري أين؟

أركضُ ليل نهارٍ فوق حطامٍ أبديٍّ لا يعرفني

يا قلبي هل أنتَ بخير؟

هل تنبض تحت ركامي أم صرتَ ركاماً مثلي؟

هل تعقل ما يجري حولي من أوجاع؟

يا مخزن حزني الأكبر من حزن العالم

خذني نحوك كي أشعر أني أشعر

يا قلبي؛ من بعدك لا أعرف إلا وجعي

يصحبني كالجرو الجائع حين أهيم

لم يفهم هذا الجرو لماذا أركض

ألقمه حجرًا

وجعي يتألم وهو يحاول أن يفهم ما قلت مساءً عن معنى أن أُوجد حيّا

لا يفقه لغة الطير الساكن في أفكاري

لا يعرف لغة الدمع الهاطل في لغتي

يتأمل وجهِي الأصفر وهو يحاول أن يصنع نظريات وجودٍ لم توجد

يعوِي من جوعٍ لا يرحم

وأنا أتفتت يا وجعي

عليّ أصبح يومًا

جمرًا

أو قبسًا من ضوءٍ

أو حتى بعض بذورٍ ضائعة في الملكوت

يا وجعي

اتركني في هذا الصمت

أعيد بناء ركامي

وأموت

شعر: عبد الله عيسى

رقصة الغريب

1 - التنزّهُ في حدائقِ القتلى

لم يكترثْ ساعي البريدِ بما تأخّرّ من رسائل

في الصناديقِ الّتي كلحتْ ببرقيّات نعي الأوّلين

ولم يجد أثراً يدلّ على العناوين التي اندثر ت بسيرة ساكنيها تحت أنقاض البيوت المُهملهْ

لكأنّ تشرينَ الأخيرُ من الشهورِ

يَسُوطُنا من بين أرجلنا إلى سورِ القيامةِ

يُخرجُ القتلى من العهدِ القديمِ

مصدّقاً بالطينِ في أفواههِمْ

ومبشّراً بهلاكِهِ بينَ الهوامشِ في الأساطيرِ القديمةِ

والجراذين التي نبشت قبورَ الميّتين

ويُنبتُ القيصومَ تحت أظافرِ الجثثِ التي كانت جنوداً أمطرونا بالحرائقِ والظلامِ

رأيتُ سيّدةً أرادتْ أن تواري طفلَها في بطنها

حتّى المقابر غيرُ آمنةٍ، تصيحُ

رأيتُ طفلاً لم يجدَ ظِلّيْ ذراعيهِ على كَتِفَيْ أخيهِ في عناقِهِما الأخير

كأنّ موت الضوءِ في عينيهِ

أشبه بارتطامِ قذيفةٍ أخرى برأسِكَ كلّهِ

وصبيّةً ترثي أمامَ الكاميراتِ حياتَها:

هذا حبيبي. أحضروه في الحقيبةِ

لا أصدّقُ ما روى الموتى

يقولُ معلّمُ التاريخِ

للجغرافيا جدوى مكوثكَ في الحنينِ إليكَ

حيثُ هناكَ

أنتَ

تقيمُ مأدبة لقتلى العائلهْ

وتُطاردُ الظلماتِ

في أثرِ الًذينَ تربّصوا بظلالِنا

بيضاء

في الأسفارِ

لا تدفنْ بقايا زهرة الدفلى على طرف البحيرةِ تلكَ

لا تَرْثِ احتضاركَ قبلَ أن تُبلى بشوكِ التاجِ تنتظر ُالقيامةَ في الطريقِ إلى السماءِ

تقولُ راهبةٌ لجنديّ

رأتْ سبّابةَ الشيطانِ فوقَ زنادِهِ

ما عدتُ جائعةً وخائفة تمامًا

لا أريد رغيفَ خبزٍ ساخنِ

أو كأس ماءِ باردٍ

لا ملجأً

أو شمعةً

بل محضَ قبرٍ

وليكنْ جماعيًّا

تشاركنا دساكرَهُ العصافيرُ التي حلمتْ بأشجارٍ وأنهارٍ تؤاخينا

وأحراشٌ تصلّي في الجبالِ لنا

ومكتشفو كهوفٍ أورثتْ أنسابَها لرسومِنا الأولى

وشعبْ بين مذبحتينَ يلعنُ قاتِلَهْ

2 - جباة القبور

لن يذكر الناجون أنّ مقابرَ الأحياءِ، وسط مدينةِ الأشباحِ

(كانت أشبهَ بِسِجِلّ دفنِ الميّتينَ جماعةً بشرائطٍ سوداءَ)، لمْ تحفلْ بقتلى الحربِ

لن يتذكّروا بين الخرابِ تخثّرَ الأنّاتِ فوق شفاهِهِمْ

والضوءَ يذبلُ في أصابعهمُ وقد ضجروا من النفسِ الأخيرِ

ونسوةً يمددن أذرعهنّ للأطفالِ كي تغفو دُماهُمْ مثلهم تحت الركامِ

ولا يُطيلونَ المُكوثَ هناكَ

حيث رأى الرواةُ العشبَ ينمو في ظلالِ قبورهمْ

قُتِلَ الشهودُ

وبُرّأتْ يدُ قاتلي يدَ قاتلي من إثمِ قتلي

بُويِعتْ جثثُ الضحايا فوق نصبِ المتحفِ الحربيّ "ملحَ دمائنا"

ورمى القضاةُ على المطارقِ حبرَهمْ، وعلى الحُشودِ صوابَ قفّازاتِهمْ.

أفَلَمْ يئِنْ لنا

نحنُ

مَنْ فُزنا بما تركتْ بقايا مِنْ حياةٍ تحتَ أنقاضِ المدينةِ

أن نصدّقَ أنّنا بشرُ تماماً مثلكمْ

بشرٌ تمامًا

ليسَ إلا..

أنّ مِنْ حقّ الطرائدِ مثلَنا، أن تلعنَ الصيّادَ

مَنْ حقّ الفراشة أن تقلّدَ إذ ترى أطفالَنا يتنفّسونَ كما الزهورِ

وأنّ مِنْ حقّ سُنونوةٍ مهاجرةٍ رماها الخوفُ أن تأوي إلى شُرُفاتِنا

تلكَ التي لمّا تعُدْ شُرُفاتِ شيءٍ

أيّ شيءٍ

صاحَ صيّادٌ عجوزْ تاهَ قاربُهُ بهِ

خمسين عاماً

كانَ يقتلُني كثيراً أنْ أرى أحلامَ أحفادي تموتُ على الشواطئِ

في الحصارِ

كأنّهم هرموا بعيداً عن طفولتِهمْ

تدوّن في مذكّرةِ ادّعاءِ جنوبِ إفريقيا مؤرخةٌ ملاحظةً:

وهُمْ كذلكَ! كلّهمْ

جاءوا بأسلحةٍ مدرّبةٍ على القتلِ المقدّسِ كي يبيدوا كلّ شيءٍ فوقَ هذي الأرضِ أسمرَ مثلَنا؛

حتّى المسيحَ، كمثلِهِمْ، جعلوهُ أبيضَ

لنْ أسامحَ أنّهمْ، بلهاثهِمْ خلفي، أغاظوا قطّتي السمراءَ

أهدتها إليّ وزيرةُ التعليمِ في النرويجِ

قالتْ، بعد أن مالتْ عليّ بضحكةٍ صفراءَ راعشةٍ: "خذيها اليوم حتّى لا تصيرَ عميلةً سريّةً لكلابِ كاوبويٍ يربّي النفطَ في صحراءِ موهافي، ويكرهُ إسمَ مانديلا"

"سمعنا أنّ شرطةَ بايدنَ اعتقلتْ ثمانيةً مِنَ المتظاهرينَ لأجلِ غزّةً، هلْ حفيدي بينهم؟"

ترمي عجوز تعتني بحضانةِ الأيتامِ في أريافِ موناغوا سؤالًا عابراً على عابرٍ يقلّدُ ظُلٍمَةً تتأوّهُ بينَ المقابرِ في مرايا آكلي لحومنا

نحنُ الذينُ، كَمِثلِكُمْ، بشراً سويًّا

نسألُ الشاةَ التي اقتيدتْ إلى ذبحٍ:

لماذا يزرعونَ على أسرّتنا المزيدَ منَ الحرائقِ كلّما اغتالوا زهورَ الحقلِ؟

فيما لم نجدْ أثراً يدُلّ على ظلالِ عُبورِهمْ

نص: د. إيهاب بسيسو

انتظار..

عزيزي الفراغ...

ما زلتُ في انتظار المزيد

من ديدانك وقوارضك

وريحك المدببة بالغبار...

* *

هذا العالم محض خراب

لا تُصلِحه الجثث

ولا تبنيه المجازر...

* *

هذا العالم متاهة متوحّشة

منذ انهيار فضاءات الطمأنينة

إلى أشلاء...

وتحوّل تضاريس الأرض

إلى طبقات من جحيم...

* *

عزيزي الفراغ...

لم يعد يزعجني صفير الطائرات

العابر بين أكوام الرماد

ولا تناسل العناكب

في تجاويف جمجمتي المهملة...

* *

ولم تعد تؤرّقني فداحة

الصمت الكوني...

ولا تردّد الصبح العاجز

وراء حواجز الغيمات...

ولا عواء الفوضى المتّقدة

بين حطام نافذتين...

ولا المواء الحاد

للقطط الجائعة

المتسلّل مثل طعنات إضافية

في جزيئات الهواء...

* *

جسدي قد جفّ

مثل جذع شجرة محترقة

ولم يعد أمامي من خيارات

سوى انتظار المزيد

من الديدان والقوارض...

علّها تُتمّم ما قد بدأ

من مهمات موت عالق

بين أنياب العدم...

* *

عزيزي الفراغ

هذه ليست رسالة استغاثة

تكتبها جثة أخرى

عن صخب الإبادة...

وليست حبرًا تائها

من رماد حريق

ما زال يواصل التمدّد

في بقايا الأمكنة...

* *

هذه شهادة شخصية

عن بلاد مُهشّمة

لم تجد وسادة واحدة

لرعاية الأحلام

فلجأت إلى وسائد الكناية

كي تحيا وحيدة

في فضاء جريح

من بقايا مُخيّلة مرتبكة

نجت مصادفة

من عبث الحريق...

* *

عزيزي الفراغ

أنا لا أنام...

منذ تركت لموتي

حرية البقاء وحيدًا

في طرقات المدينة...

وجلست مُكوّمًا

مثل قنفذ الرّيبة

في بقاياي...

* *

(حاول ما استطعت)

أن أكون متماسكاً في الخفاء...

* *

أنا الظل الخفي للحقيقة

الحيّ بين تضاريس الخراب

اللا مرئي

في حدقات التماسيح الرطبة

المطلّة بحزن مزيف

من شاشات الأخبار

الشّرهة لمزيد من اللحم البشري

المُفتّت على مدار القذائف...

* *

عزيزي الفراغ...

تجاهل كل ما ذكرت

عن فداحة الخراب...

هل لك أن تكون جِنِيَّ أمنيات

في مصباح الوقت...

وتأتيني بعظام أمّي وأبي

بعد تجريف المقبرة؟

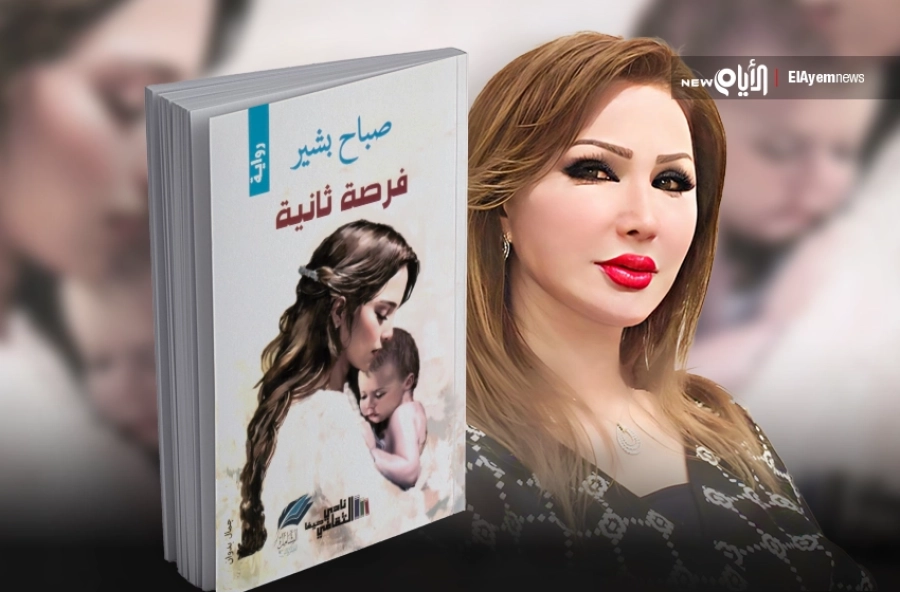

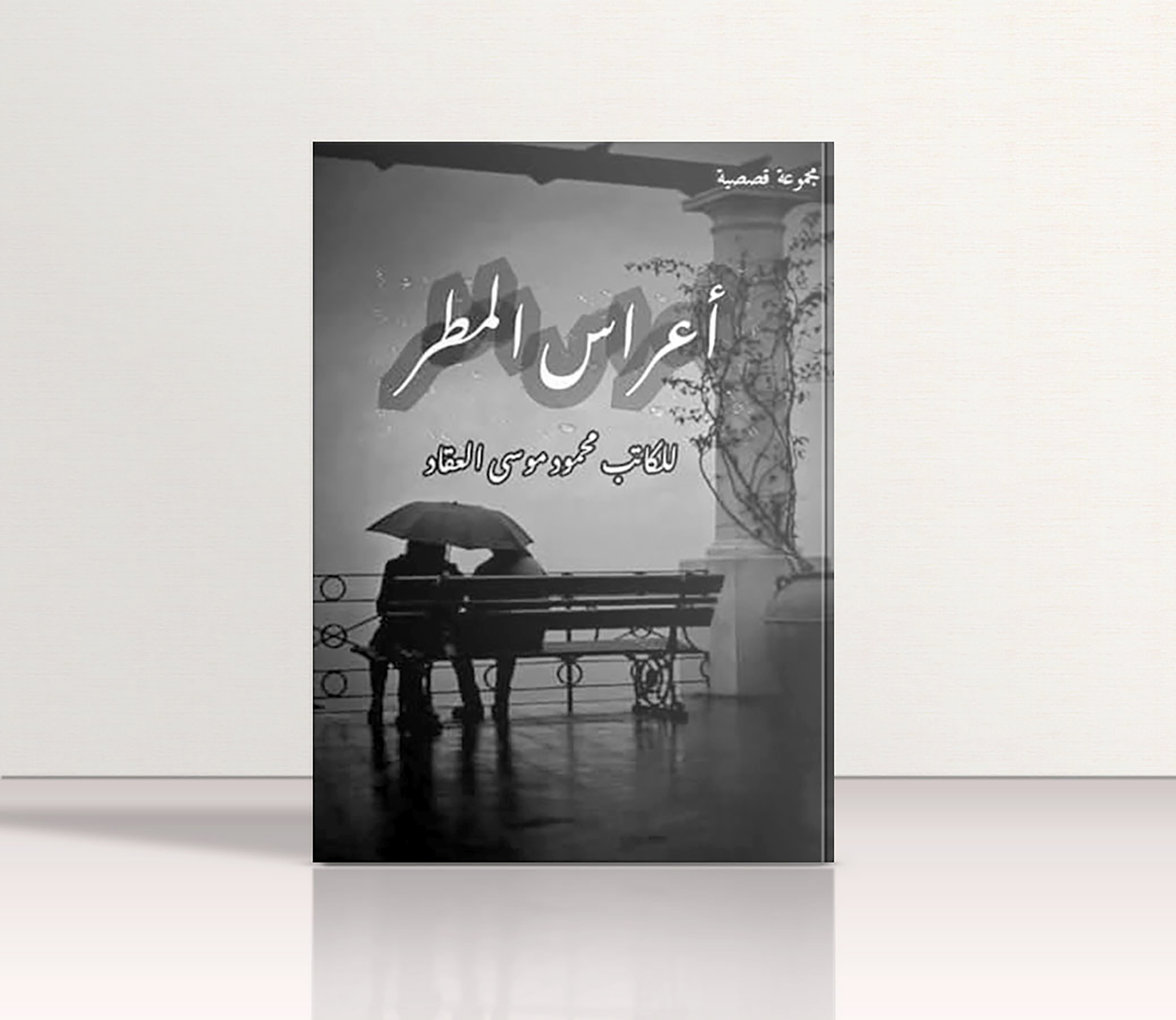

أقلام من تحت الركام.. ديوان "أعراس المطر" للشاعر "محمود موسى العقاد"

"محمود موسى العقاد" كاتب وقاص وشاعر فلسطيني، من مواليد خان يونس عام 1990، هو صوت فلسطيني مميز ينحت بالحروف وجع الوطن وأمل العودة، كاتب مبدع وموهوب يجمع بين الحس الفني والتعبير الأدبي. خريج هندسة تصميم داخلي، غير أن قلبه اختار أن يرسم جراح فلسطين بالكلمات، ويجسّد معاناة الإنسان الفلسطيني في ظل الاحتلال والحصار. حاز على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في كتابة القصة القصيرة جدًا، في مسابقة نظّمتها جامعة "جدة"، تقديرًا لفرادة صوته الأدبي وقدرته على تكثيف الألم والمعنى في نصوص خاطفة ومؤثرة. له مجموعة قصصية بعنوان "أعراس المطر"، ويكتب الشعر والنثر بروح شاعرٍ يلتقط تفاصيل الألم الفلسطيني من بين الركام والأنقاض، ليعيد تشكيلها بصور نابضة بالحياة.

قصيدته "لا دماء" واحدةٌ من النصوص التي تكشف عمق تجربته، حيث يُصوّر فيها رعب الطفولة تحت النار، والفقد، والأمل المعلّق في ضوء بعيد كعصا موسى تشقُّ طريق النجاة من حزن لا يُطاق. يحمل "العقاد" في كتاباته هموم الشعب الفلسطيني وقضاياه الكبرى، مؤمنًا بأن الكلمة الحرة مقاومة، وأن الأدب هو أحد أركان الصمود الإنساني. كتَب نصًّ بعنوان "لا دماء":

قُتِلوا.. فلا دماء

لا دُخانْ.. وانحَرقُوا

وبمَوتِهم في الرَملْ.. زُلزلَ الرملُ

أطفالٌ..

كُلما اهتزّت ألعابهم،

تركوا اللعبَ واختبئوا

وكلما فتن الخوف قلوبهم

تقمّصوا فكرة القبرِ واندفنوا

الصاعدونَ إلى السماءِ توابعًا

وعليهم تسقطُ الصلاةُ

والأجلُ..

متشابهون في موتهم

كُلما نادتهُم باسم العصافير

غرّدوا..

كيف أُرجعهُم؟

من كَثرةِ ما ضاقت أجسادهم

تركوا الأجساد ثم عدَوا

تحكيِ لي أجسادُهم:

حاولت.. ما سمعوا

لأن الموت أركبهم خيولهُ البيضاء

فانطلقوا..

كانوا قبل تاريخ الطوفانَ

معي

واليوم يحبسُني الدمعُ

والثَكلُ

صلّوا فُرادى

على ما بقيَ من ألمي

ثمَّ ابتهلوا إلى اللهِ

وانصَرِفُوا

أرجوكَ يا موتْ

خُذني إلى جبلِ اللقاءِ

أحضنهم

خُذني لتنهض من الرُّكامِ

صرختُنا

وليخرُج القلقَ من دمنا

ويندملُ

سأرمي الخوف

إن الخوفَ أرهقني

وما أُرهقَ تُجارَ الدمُ

ضاق بِيَ الهواءُ

فلا رئةٌ ولا نفسُ

وجُنَّ البُكاء بيْ

فما اكتفى بِدمعيَ الجزعُ

فمتى..

تضرِبُ عصى موسى الطريق

ليسطُعَ من حُزننا الأملُ

شعر: علي البتّيري (شاعر القدس)

رباعيات مقدسية

يا أمة المليار والنصف افهمي

لغةً أترجمُها بشيءٍ من دمي

إن لم ترَي في القدس أرضَ قداسةٍ

وتري جهادَكِ فرضَ دين المسلمِ

فتقدَّمي نحوَ الزوالِ وموتِهِ

وبلا حياءٍ للزوال تقدَّمي

من ليس يخجلُ من تخاذل نفسهِ

أمسى عليه العيشُ ألفَ محرَّمِ

**

يا أمةَ المليار والنصف اسمعي

صوتاً تبلَّلَ في الديار بأدمعي

أنا قدسُ إسراء النبيِّ محمَّدٍ

ولديَّ معراجٌ يُضَمُّ بأضلعي

في كلِّ يومٍ صرخةٌ من مسجدي

وبصخرتي جمرٌ لصوت توجُّعي

إن لم تهُبّي نحو إنقاذي امسحي

كلَّ الوعود وكلَّ آلامي دعي

**

يا أمة المليار والنصف انطقي

قد بات صمتك لا يقاسُ بمنطِقِ

فالصمتُ جمرٌ يختفي برمادِهِ

إن قلتُ ويحَكِ وعدَ نصركِ أحرقي

يكفي وعوداً بالكلام وسحرِهِ

لم يبقِ غير الفعل ينقذُ ما بَقي

ولَكيفَ تأتيني وعزمُك غارقٌ

في عجزهِ والعجزُ قال لكِ اغرقي

**

يا أمةَ المليار والنصف انظري

ماذا يحلُّ بمسجدي وبمنبري

ألف اقتحامٍ جائرٍ لقداستي

وعلى جراحي جُرَّ شَعرُ حرائري

القيدُ حزَّ يدي وجرَّحَ معصمي

ودمي يحاصَرُ من كتائب عسكرٍ

فمتى أراك أمام عيني تحضرين

أم إنك أليتِ أن لا تحضري؟!

**

يا أمةَ المليار والنصف اسجدي

لله ثمَّ استغفري عمّا جرى

من رقدةٍ وتقاعسٍ وتخاذلٍ

أودى بسمعتكِ القديمة في الورى

إذ صرتِ بين الخَلقِ أجبنَ أمّةٍ

تمشي بتاريخ الجدود القهقرى

إن ظلَّ صمتك ناطقاً بتراجعٍ

يصبح وجودُكِ خلفكِ فيما أرى

بقلم: بديعة زيدان

"ديك مسافر على جدار".. فصول من "مانيفيستو الغياب" الفلسطيني!

عبر خمس وعشرين قصّة شكلت مجموعة "ديك مسافر على جدار"، يصنع "إبراهيم أبو هشهش" من عوالم طفولته في منطقة الخليل لأسرة لاجئة، ما قبل وقبيل النكسة، وإبّانها، وما بعدها، تكوينًا سرديًّا قد يستعصي على التّجنيس، وإن كانت تندرج حكاياته في إطار "القصّ"، باعتبار القاص معجميًّا هو الذي يروي القصة على وجهها، أو يصنعها، وأصلها من اقتَصَّ الأثَرَ أي تتبَّعه، واقتَصَّ الخبرَ عليه أي رواه على وجهه، وكلها عوامل تتجمّع في نصوص المجموعة، التي يمكن اعتبارها أيضًا سيرة ذاتية وغيريّة وجمعيّة في آن، شكلت في مجموعها شهادة على العصر الفلسطيني، في زمن بعينه، وإن انزاح قليلاً، ما بين قبل وبعد، وفي جغرافيا بعينها أيضًا، مع بعض الانزياحات الضرورية، عبر مشاهد مرسومة بدقة، فيها من التكثيف والترميز ما يتآلف مع المباشرة أحياناً لتكوين لوحات نابضة بالحياة، مع أن الموت يحيط بها من كل جانب.

ويتطوّر مفهوم الموت لدى السارد، الذي هو ذاته "إبراهيم أبو هشهش"، كما يتّضح على لسان "خليل السكاكيني"، تبعًا للمرحلة العمرية، غير بعيد عن عمق فلسفي يتسلل، دون إقحام، فـ "لم يكن الموت مخيفاً بحد ذاته، بل الموتى الذي كانوا عادة من الطاعنين في السن، هم مصدر الخوف الذي لا شفاء منه (...) فالموتى يسيرون في الليل، ويخترقون الجدران، ولا يخافون مثلنا من الظلام، والكهوف الموحشة"، ليدرك بعدها أن "الموت ليس مجرد لعبة ينهض منها الأطفال ويواصلون اللعب، بل هو شيء موحش ومخيف"، وأن "القطط تعبس عندما تموت، أما البشر فيبتسمون". بل خال أن "الموت يعدي كما الحصبة وجدري الماء"، بل "بدا الموت كأنه غلاف غير مرئي"، وله رائحة الصابون المعطّر، ولهذا لا يزال ينفر من الصابون، ويحذر "من أن يمس" وجهه شيء غير الماء، "فالصابون هو رائحة الموت.. ولا بدّ أنهم يغسلون به الموتى أيضاً، ومن حسن الحظ أن معاجين الحلاقة لها رائحة لاذعة لا تذكر به".

والموت مُتعدّد هنا، ويطال البشر وغيره من الكائنات الحيّة وغير الحيّة، من الاستشهاد برصاص الاحتلال كما مع جدّه الذي "قتله اليهود في البلد"، أي قرية "عراق المنشية" المهجرة، دون أن يذكرها، وصديق الجدّ "محمد سليمان"، وقتله الإنكليز في ثورة العام 1936، وكما حصل في حكاية أخرى مع "موفق بدر السلطي"، قائد الطائرة المختلفة فوق سماء المدرسة، أو شهداء معركة "السموع"، إلى الموت انتحارًا لأسباب عدّة، بينها ما ظل غامضًا، وبينها الفشل في علاقة زوجية، أو غيرها، وبوسائل متعددة، كان أكثرها شيوعًا في منطقة الخليل، شرب مبيد "الفيليدول" الحشري والقفز في آبار المياه العتيقة، أو تلك التي "غدّرتْ"، أي المرأة التي تموت أثناء الوضع، ليس بعيداً عن "قتل" الفراشة وعصفور الدُّوري الذي لم يُجدِ معه التنفس الاصطناعي الطفولي نفعاً، أو القنص المتعمد للقط البرتقالي، من صيّاد محترف يلقى المصير نفسه، أو حتى الموت المجازي اختفاءً كحال الديك المرسوم على الجدار، أو "الدرّاج"، أو الأمكنة التي كانت فلسطينية، أو حتى الأزمنة التي لن تعود، وليس انتهاءً بفنجان "أبي طلال" الذي قاوم الاستعمار، وسقط يوم الهزيمة الكبرى.

وتحضر هزيمة حرب حزيران/ جوان 1967 (النكسة)، بسطوة في المجموعة، كونها حدثًا محوريًّا، ليس قبله كما بعده، في المرحلة التي ينقل خلالها الطفل "إبراهيم" إلى القارئ مشاهداته عن الحياة، من تلك الجغرافيا التي كان يقطنها في جنوب الضفة الغربية، مجسّداً مقولة "أدونيس" الافتتاحية إن "قرية صغيرة هي طفولتك.. مع ذلك، لن تقطع تخومها مهما أوغلت في السفر".

في القصة التي تحمل المجموعة عنوانها، "ظل الديك مسافراً على جداره، وظل يبهت شيئاً فشيئاً.. ولمّا وقعت هزيمة 1967، كان قد صار باهتاً لا يكاد يُرى، ثم اختفى تماماً، كأن الصورة نفسها ماتت ودُفنت في الجدار. ولمّا نزح كثيرٌ من سكان تلك الحارة إلى الضفة الشرقية، أقنعتُ نفسي أن الرسام كان من بين هؤلاء الراحلين". أما "كلب المعازي" فلم يكن "مثل سائر الكلاب، فقد خرج مع الناس من البلاد"، وكان "عاديّاً، أسود سواداً تاماً، ووقوراً وقاراً يكاد يكون بشريّاً، كأنه غارق في حداد أبدي"، وعاش عمراً طويلاً حتى "شهد احتلال بقية فلسطين عام 1967"، في حين تبرز في "رعيان النكسة"، شخصية "النُح الذي يُمنى بهزيمتين مريرتين"، ولطالما كان يكرر عبارة "إسوائيل هيك" وهو يشكل من إبهامه وسبّابته حلقة مقفلة، ليبّين أن الخناق ضاق عليها من كل الجهات، قبل أن تُجهز "الهزيمة الكبرى" على ما تبقّى من كبريائه بعد هزيمته الصغرى ليلة زفافه، في ربط ذكي لحالة العجز العربية، والانكسار تحت وطأة الإيهام، كما في غلافَي مجلتَي "روز اليوسف" و"صباح الخير" بما يحويان من صورة عملاقة لـ "جمال عبد الناصر" متسلحا بصاروخَي "القاهر" و"الظافر"، وكاريكاتير يبشّر بنصر محقق على المُحتل.

ويسرد "أبو هشهش" في "رفّاص النكسة"، و"حمار النكسة الرمادي الصغير"، حكايات نادرة ارتبطت بما بُعيد هزيمة حزيران، في جغرافيته التي كان يسكنها ولا تزال تسكنه، وتغيب كثيراً عن السّاردين في البلاد وخارجها، بلغة تُشعِر القارئ بثقل الوطن الضائع، كما الزمن والجغرافيا، و"كأن الهزيمة مرض جلدي يسبب الحكاك، لا يمكن أن تتركك لحظة"، فهي "مثل الليلة الأولى التي تقضيها بعد أن تكون في النهار".

ولم تغب الذاكرة، التي خرجت على شكل قصص، والموروثة في شيء منها، كما في حكايات النكبة، عن عائلته اللاجئة، أو المنتقاة من ذاكرته الشخصية التي يحملها منذ الطفولة قبل أن يدلقها بين دفتَي هذه المجموعة، مُعتمداً في مقاطع منها على المونولوج الداخلي، حتى باتت الشخصيات تحدّثنا عمّا تشعر به، بل إن أفكارها باتت تتناسل في عقولنا، فتوحّدت الأذهان، ولو لبعض الوقت، إلى درجة أن القارئ بات راصدًا للتحولات النفسية لها، والأجواء الجوّانية التي تسكنها، أو البرانيّة المحيطة بها.

وكان لاستخدام المصطلحات الدارجة في بيئة سرد حكايات "ديك مسافر على جدار"، وبنيتها، دورًا مُهمًّا في تشكيل نافذة على جغرافيتها وزمانها، ويوميّات من كانوا، مثل: "المزودة"، "يستك"، "قلاعة القطاني"، "الكبّانية"، "الفيدوس"، "عفارم عليك"، "الكزمة"، "أبو رابوص"، وغيرها. وبصرف النظر عن التصنيف، فإن القصّ في مجموعة "ديك مسافر على جدار"، والصادرة حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمّان ورام الله، ماتع لجهة طريقة السرد، ولغته، وتكويناته المتعددة، وموضوعاته، وشخوصه، وبيئته الشعورية، وهي العناصر التي شكلت معًا سيرة وطن في مرحلة ما، نبش عنها الطفل الذي كبر، فخرج بنصوص نُقلت بحساسية عالية، ودون زخرفة، حتى باتت أقرب إلى تجربة إنسانية مكتملة، يمكن عنوتها بـ "مانيفيستو الغياب" الفلسطيني، فـ "أكثر ما يثير الدهشة وقت المصائب والهزائم الكبرى، أن الطبيعة لا تغيّر عاداتها، فالطقس قد يظل مشرقًا والنسيم عليلاً، والشجر سيورق حين يأتي أوانه، ولن يجزع لغياب أحدٍ أو حزنه، حتى لو كان أب يدفن ابنه في تلك اللحظات (...) والخراف لم تبالِ قط أن دولة خرجت، وأن دولة أخرى صارت تُسمّى احتلالاً تحلّ مكانها". (عن الأيام).

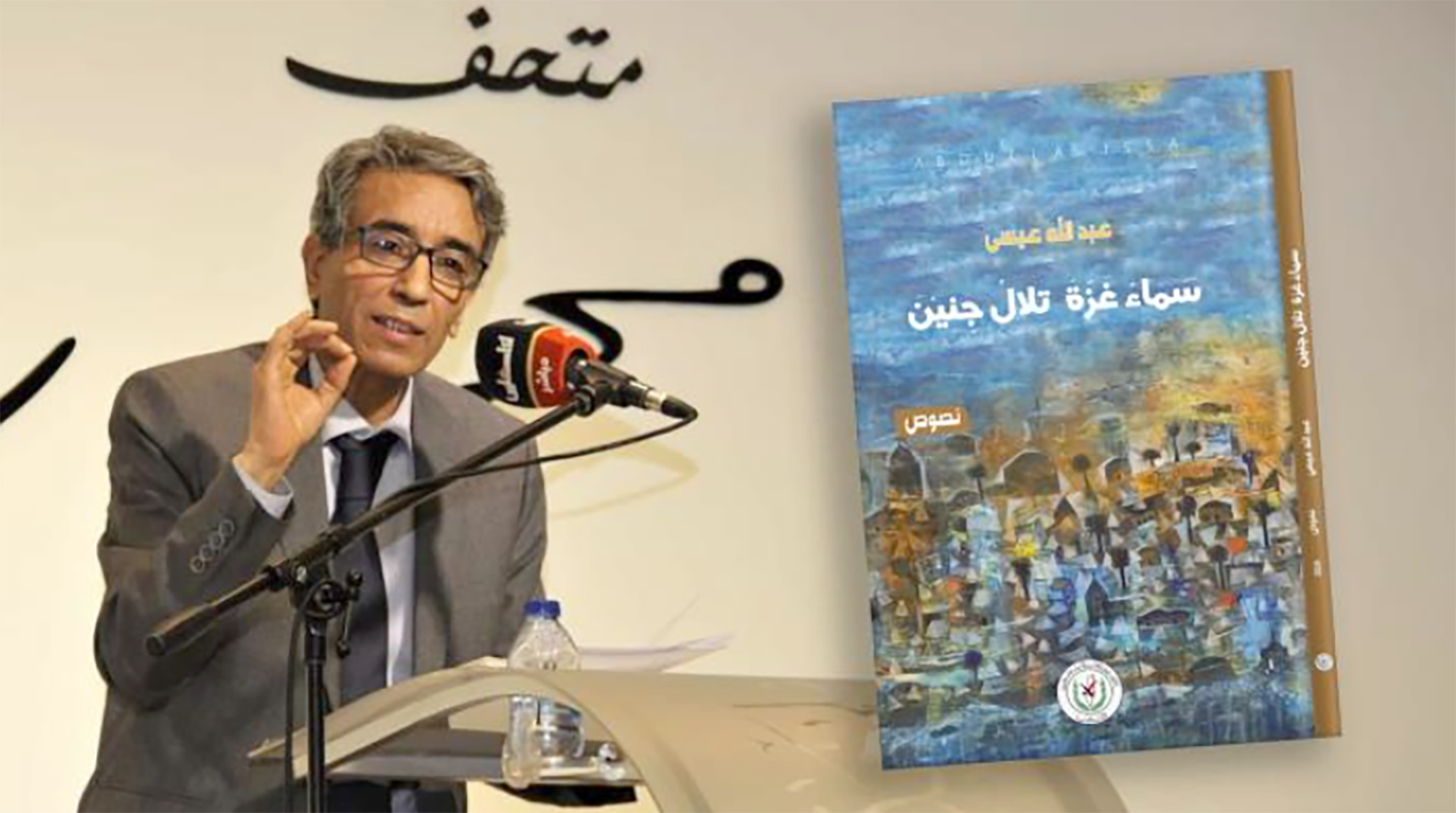

"سَمَاءُ غَزَّةَ تِلالُ جِنِين" للشاعر "عبد الله عيسى"

صدر عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين للشاعر "عبد الله عيسى" ديوان "سماء غزة تلال جنين"، وقد جاء الديوان في 125 صفحة من القطع المتوسط، تمحور حول العدوان الوحشي على غزّة وجنين وكل مساحات فلسطين التي تواجه العدو وآلات دماره واستباحته للكل الفلسطيني على مختلف السياقات.

وتضمن الديوان بعض النصوص المهداة إلى الشعراء: أحمد يعقوب، الشهيد سلم النفار، شجاع الصفدي، ماهر المقوسي، د. أماني أبو رحمة. ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة النصوص التي توثّق الحرب الوحشية على غزّة وفلسطين ومواجهة رواية النقيض الاحتلال وكتب الشاعر "مراد السوداني"، الأمين العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، على غلاف المجموعة: (في إطلاقه الجماليّ سَمَاءُ غزَّةَ تلالُ جِنِينَ، يوقظ الشاعر النبيه عبد الله عيسى النبوءة من نومها الغُفْل فَتراها موزّعة في تفاصيل المكان ومبثوثة في سياق الوعي المقتحم. ينفتح النصُّ الرؤيوي على الآتي. فالشاعر منشغلٌ بالحلم باعتباره سلّمة الصعود إلى سدرة النجاة والتجليات والخلاص من واقع لم يَعُدْ واقعاً، إذ يكثّف ابن سلالة الوجع والتجليات والأهوال والمغتربات قوْلته بشديد حرصٍ وبالغُ مُكْنةٍ: "اليوم أكملت مشهد قتلي! " ليجد في "النثر الإلهيّ" خلاصه الشِّعري ونَجْوَته من الخراب الداهم، والرعب الذي يتنزّل على غزّة وشقيقتها جنين سبيكتان متضامّتان من المنازلة والمجالدة لــِ "ربّ الجنود" الملغوم والمأزوم بالخوف ومحمولات الغزاة التي يُعاد إنتاجها موتاً وإبادةً ومَحْواً يغتال أحلام الطفولة والذكريات الخضراء والبيوت المطمئنة ويوزّع غزّة وأهلها كما جنين ونابلس وطولكرم وكل فلسطين على ظمأ اللحظة والجوع الكافر وسياط البرد اللاهبة وزمهرير المساءات النّازفة. ليعيد تعريف الفلسطيني في حمأة اغتيال الأمكنة وأصحابها الطيبين: "أن تكون فلسطينيّاً، فهذا يعني أنك محكوم بالحُلم"، حلم العودة ودوران المفاتيح في الأقفال الصدئة. إنه سطر معنى فلسطين وفكرتها الجليلة في الزمان النذل، تنهضُ من متردّم الدخان والرّماد بيارق ضوء وهّاج ومدارات حلم غيّاد لا ينكسر ولا يرتجّ. يَدْلَحُ ابن السلالة ابن عيسى أوراقه منبّهاً الوعي البارد من صمته للخروج والفعل المنازل بنبوءة سبقت المآلات استقراءً مكيناً وفعلاً رؤيوياً. إنها "الغزّة – إلياذة" وهذا النصّ أحد رواتها بكلّ جسارة وجدارة).

نص: ناصر رباح

مطر الليل

ما الذي جاء بك يا مطر الليل؟

لا دلاء هنا كي نعبّئ تعب الحرب

ولا دعاء في الأيدي التي تكور خبز المساء

لا شيء تفعله هنا

صبّ نحيبك هناك أمام المشفى

صبّه على الثياب المدماة للأطباء وحفّاري القبور

ما عاد هنا شجر بانتظارك

كي يبادلك الولادة والغناء

عد إلى السماء

لأطفالنا السابحين في الغياب

لابتساماتهم في الصور

لأحلامهم المنسية تحت وسائد الأمهات

ليسوا هنا

لكن أحذيتهم ما زالت تموء تحت الركام

عد إلى الوراء

إلى بلاد تصدّر الشِّعر والبرتقال

للبنات يخطرن كالإوزّ في الطريق إلى المدرسة

في الطريق إلى هنا

للنساء يطرّزن الورد على الثياب، والشرفات والأغاني

للرجال يمضغون الفلفل الحار

يدخّنون، فتورق الضحكات على أكتافهم

عد إلى السحاب يا بريد الحب

فالبيوت لم تعد تبالي، والشوارع باهتة

لا شيء هنا في انتظارك

لا أحد

نص ولوحة بقلم/ محمود البوليس

ذكرى ميلاد توفيق زيّاد.. حين تكتب الأشعار الخلود

"أناديكم.... أشد على أياديكم.. وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم" "توفيق زياد".. أغنيات الثورة والغضب، أدفنوا موتاكم وانهضوا.. أشعارهم التي يصدح بها أطفال المدارس من رفح حتى الجليل.. الشعراء لا يموتون، تخلدهم كلماتهم التي تخفق بها قلوب المحبين. لك منا ومن فلسطين الوفاء.

ولد "توفيق أمين زيَّاد" في مدينة الناصرة، في السابع من أيار/ ماي عام 1929. تعلم في المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة، وهناك بدأت تتبلور شخصيته السياسية، وبرزت لديه موهبة الشعر. انتقل بعدها إلى موسكو لدراسة الأدب الروسي السوفييتي. يُعتبر "توفيق زياد" واحدا من الرموز الفلسطينية البارزين الذين عاشوا في القرن العشرين، حيث ترك بصمات واضحة، وكان صانعا للأعمال الإنسانية.

كان فلسطينيا شجاعا، وسياسيا بارزا في زمن صعب، ووطنيا مخلصا وأممِيًّا واسع الأفق. وكان شاعرا ملتزما كتَب الشعر التحريضي في زمن تكميم الأفواه، وكان يشكل رمزا من رموز الثقافة الوطنية.

شغل منصب رئيس بلدية الناصرة ثلاث فترات انتخابية (1975 - 1994). لعب دورا مهما في إضراب يوم الأرض في 30/3/1976، وكان بيته قد تعرّض إلى اعتداءات متعددة على يد المتطرفين "الإسرائيليين"، من بينها محاولة حرق منزله المتواضع، كما تعرض لاعتداءات مباشرة في مناسبات عديدة من بينها أثناء الإضراب احتجاجا على مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994. شارك "توفيق زياد" في العديد من المؤتمرات الدولية منها مؤتمر التضامن مع الشعب الفلسطيني في "بروكسل" عام 1980، وفي العاصمة التشيكية "براغ"، كما شارك في الأسبوع الثقافي الفلسطيني في القاهرة عام 1990. وقام الرئيس الفلسطيني الراحل "أبو عمار" بتقليده وسامَ القدس.

من أعماله الشعرية:

1- أناديكم واشد على أياديكم (مطبعة الاتحاد- حيفا، 1966).

2 - ادفنوا موتاكم وانهضوا (دار العودة - بيروت، 1969).

3 - أغنيات الثورة والغضب (بيروت، 1969).

4 - أمّ درمان المنجل والسيف والنغم (دار العودة بيروت، 1970).

5 - شيوعيون (دار العودة، بيروت، 1970).

6 - كلمات مقاتلة (دار الجليل للطباعة والنشر -عكا، 1970).

وأعمال أدبية أخرى كثيرة.

من قصيدته "هنا باقون"

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

هنا.. على صدوركم، باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار

هنا.. على صدوركم، باقون كالجدار

ننظف الصحون في الحانات

ونملأ الكؤوس للسادات

ونمسح البلاط في المطابخ السوداء

حتى نسل لقمة الصغار

من بين أنيابكم الزرقاء

هنا على صدوركم باقون، كالجدار

نجوع.. نعرى.. نتحدى

ننشد الأشعار

ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونملأ السجون كبرياء

ونصنع الأطفال.. جيلا ثائرا.. وراء جيل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

إنا هنا باقون

فلتشربوا البحرا

نحرس ظل التين والزيتون

ونزرع الأفكار، كالخمير في العجين

برودة الجليد في أعصابنا

وفي قلوبنا جهنم حمرا

إذا عطشنا نعصر الصخرا

ونأكل التراب إن جعنا.. ولا نرحل

وبالدم الزكي لا نبخل.. لا نبخل.. لا نبخل

هنا.. لنا ماض.. وحاضر.. ومستقبل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

يا جذرنا الحي تشبث

واضربي في القاع يا أصول

أفضل أن يراجع المضطهد الحساب

من قبل أن ينفتل الدولاب

لكل فعل:... إقرأوا

ما جاء في الكتاب

بقلم: د. المتوكل طه

في ذكرى حضوره.. "إميل حبيبي" ومسرحيته "لُكع بن لُكع"

ما يقلقه أن نقعد.. ننتظر الانفجار.. وقد وقع!

طالعنا "إميل حبيبي" بحكاية مسرحية، ليبرهن أنه لم يسقط حينها، حيث قيل: "القصّاصان الوحيدان على الساحة الفلسطينية هما غسان كنفاني وإميل حبيبي"، ولقد سقط الأول شهيداً، وسقط الثاني لأنه لم يعط لنا بعد المتشائل جديداً، ونقصد بالجديد عملاً مسرحياً.

"لكع بن لكع" الحكاية المسرحية هذه، هل استطاعت أن تحافظ على النوعية نفسها من التمايز، والتي عوّدنا عليها كاتبنا هذا؟ وهل استطاعت هذه الحكاية المسرحية أن تفي "بالدور" المنوط بها شكلا ومضمونا؟ وهل اقتصر "إميل حبيبي" في حكايته المسرحية على الساحة الفلسطينية أم أنها شملت ساحات أخرى؟ كل ذلك سنحاول أن نبينه، مرتكزين في ذلك على (النص نفسه) قبل كل شيء. وقبل ذلك سنحاول التعريف بـ (لكع بن لكع).

لكع بن لكع: حكاية مسرحية للكاتب الفلسطيني "إميل حبيبي"، وهي ثالث أعماله الأدبية حيث أصدر قبلها السداسية والمتشائل، و"لكع بن لكع" عنوان هذه الحكاية المسرحية. ومعنى "اللكع" في المعجم هو (الوسخ والأحمق والعبد واللئيم). ولقد استخدمها "الحجّاج" في إحدى خطبه حيث قال: "يا أهل العراق، يا أهل الشِّقاق والنفاق، ومساوي الأخلاق، وبني اللكيعة" (أنظر جمهرة خطب العرب، خطبة رقم 277). وكان يعني باللكيعة: اللئيمة. كما استخدمها "الحسن البصري" في إحدى خطبه فقال: "... وتمنع في حق الله درهماً! ستعلم يا لكع.." (أنظر المصدر السابق، خطبة رقم 460)، وكان يعني بلكع اللئيم الأحمق.

ونستخدمها نحن في أحاديثنا اليومية (لكع) ونريد بها الأحمق، ثقيل الظل. ولقد أخذ "إميل حبيبي" كلمة (لكع) من حديث شريف أورده في بداية حكايته المسرحية "لا تقوم الساعة حتى يلي أمور الناس لكع بن لكع" (بحثتُ عن هذا الحديث في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، تحقيق ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي، ط 3، سنة 1977، فلم أجده!). وهو رمز يعني به الأنظمة العربية الرجعية، التي تحكم في هذا زمن الكاتب، أي نستطيع أن نؤكد على أن "إميل حبيبي" في حكايته المسرحية هذه قد خرج إلى الساحة العربية ولم يقتصر على الساحة الفلسطينية. والحكاية المسرحية هذه موزّعة على ثلاث جلسات (فصول)، وكل جلسة تنقسم إلى عدة أقسام (مشاهد).

وإذا بدأنا بمحاولة تقويم لهذا العمل، فإننا نقول إن هذه الحكاية المسرحية، تجربة جديدة، ومغامرة أخرى لـ "إميل حبيبي". لقد بدأت هذه (المغامرة) عنده منذ "السداسية" بالرغم من أنه حافظ فيها على كتير من قواعد الفن القصصي. وفي "المتشائل" تحوّل كاتبنا إلى الرواية وظل مشدوداً إلى مواصفاتها التقليدية بخيوط كثيرة.. ولكن هنا في "لكع بن لكع" تجرّأ على تحطيم التقليدية الأدبية، وعلى لطم الناقد ومقاييسه الثابتة.

والحكاية المسرحية تجمع من تحديد نوعها بين شكلين فنّيين:

الشكل الأول: شكل الحكاية، وهي النوع الذي يسبق القصة الفنية الحديثة تاريخا. وقد عرفه تراثنا العربي من قبل. ومن هنا يبدأ تعّلق الأديب بالتراث ومحاولة استيراده والإفادة منه.

الشكل الثاني: هو البناء المسرحي، وأهم الأدوات الفنية التي يأخذها منه هي الحوار والشخصيات والتشخيص.

وكما رأينا فإن "إميل حبيبي" وزّع عمله في هيكله العام على ثلاث جلسات (فصول)، وكل جلسة تنقسم إلى عدة أقسام (مشاهد). إذًا الهيكل العام فيه ملامح هيكل المسرحية. وهناك أدوات فنية تراثية استخدمها كاتبنا، وأهمّها صندوق العجب، والشخصيات المستعارة من التراث الشعبي الأسطوري مثل: الست بدور، ست الحسن، سندباد، شهرزاد. (أنظر سلسة كتب عربية، مرجعات نقدية، العدد الثالث، تصدرها العربية للنشر والتوزيع، دمشق/ سوريا، ص 46 - 48).

من هنا نقول إنها تجربة جديدة قام بها "إميل حبيبي"؛ فشكلها الفني متميّز حيث جمع بين التراث والمعاصرة، وهو واعٍ لبناء المسرحية المعاصرة. ولكنه تعمّد هذا الشكل (القديم الجديد) حتى يستطيع أن ينقل آراءه وأفكاره ومقولاته، فالقضية التي يكتب عنها مميزة بأحداثها وأبعادها وبالتالي فهي بحاجة إلى شكل فني مميز يستطيع أن يحمل معاني هذه الأحداث والأبعاد. كما جمع عدة معان وأحداث في القسم الواحد، علاوة على تفرّد كل جلسة بأحداثها، الأمر الذي دعا إلى النقص في التسلسل الدرامي فيها، بالرغم من أنها تتّحد عضويا من ناحية وحدة الطرح والفهم السياسي.

والذي زاد في "تميّز" هذه الحكاية المسرحية استخدام كاتبنا المكثف للتراث الشعبي ولأدواته. أمّا الرمز فإن كل شخصية ترمز إلى شيء (كما سنرى). هذه الرمزية أعطت للحكاية المسرحية عمقاً فنيًّا أكد على تميّزها، ولولا بعض (المباشرة) و(التقريرية) في مقاطع من الحوار لقلنا إنها تكاد تخلو من المباشرة، لأن كاتبنا لم يكن مباشراً أبداً في أدواته الفنية وبالذات الشخصيات. هذه المباشرة ليست ظاهرة انحطاط أدبي "لأن الأدب الثوري المقاتل يستخدم سلاح المباشرة تحت وطأة الآلام أحيانا، إنه المريض الذي تُجرى له عملية جراحية وبلا مخدّر، فكيف نريده ألاّ يصرخ ويشتم ويولول بمباشرة جارحة" (المصدر السابق ص 53).

و"إميل حبيبي" في توثيقه للأحداث، وسردها لنا، - وخصوصًا مذبحة كفر قاسم - وفي استعانته بالتاريخ وبالأحداث، زاد في تميّز حكايته المسرحية، وأكد لنا على أنها مغامرة جديدة، وفتح جديد في كتابة المسرحية. و"إميل حبيبي" الذي عوّدنا على هذه المغامرات ينجح دائمًا (بغضّ النظر عن حجم هذا النجاح)، وحسبه أنه حاول أن يعطي لنا مسرحًا جديدًا له تميزه وله لونه الشعبي، والذي من شأنه أن يعمّق عروبة ووطنية هذا الشعب، الذي لا يزال مستمرا في رحلة العذاب والأمل.

وإذا كان لكل بداية عثرات بالضرورة، فإن لكل بداية حسنات بالضرورة وبالفعل. على أية حال، هذه الحكاية المسرحية استطاع شكلها الفني أن يحمل مضمونها وقدرت أدواتها أن تفي بدورها. أما المضمون فلقد نقل إلينا ما أراده الكاتب، ولهذا فإنه ليس صعبًا أن نفهم أفكارها، أما المضمون فقد استطاع أن ينقل إلينا ما أراد الكاتب أن ينقله من أفكار ومقولات ودلالات.

والآن سنحاول أن نلقي الأضواء على الأفكار والمقولات والشخصيات والدلالات التي تكتنز بها الحكاية المسرحية.

كما رأينا في البداية المهرّج يدفع بعربة عليها صندوق العجب. إن المهرج يمثل الروائي أو ضمير الشعب، أما صندوق العجب فهو الوسيلة التي من خلالها سيرى المتفرّجون (الشعبُ) الأحداثَ السياسية والواقع الحالي. ومنذ البداية نرى المهرّج ينقد الواقع العربي "قم تفرج يا سلام على شيء كان وما كان/ شوف بو زيد الهلالي قاعد يبعزق بأموالي/ شوف ذياب بن غانم، غانم أيش وهو نايم". من هنا نرى نقده للأنظمة العربية الثرية التي توزع أموال النفط وشعبها جائع لا يمتلك أيّ شيء. كما ينقد واقع التخاذل والصمت، الذي تقفه الأنظمة العربية.. إنها نائمة، ولهذا فإنها لن تحقق أي شعارٍ ترفعه!

وكاتبنا يستخدم الشخصيات التراثية كشخصية أبي زيد وذياب.. هذه الشخصيات عرفها أجدادنا في الماضي، واليوم ترى الشخصيات نفسها ولكن بأثواب وظلال جديدة.

و"إميل حبيبي" يتلاعب بالألفاظ ليرمز إلى انتماء الشعب الفلسطيني إلى أرضه؛ فـ "بدور"، المرأة الخريفية، إنمّا هي رمز للوطن الفلسطيني، ومن أحرف اسمها يورد الأسماء (بدر وبدران وبدرية وبيدر) هذه الأسماء نابعة من الوطن وهي امتداد له، لكنها (هذه الأسماء) كما رأينا في حوار "بدور" مع المُهرّج قد تقاذفها المنون من المحيط إلى الخليج، أي أن الشعب الفلسطيني قد شُرّد من أرضه، وابتلعته دول اللجوء العربية. أمّا "بدر"، الذي يمثل الثائر الفلسطيني وأمل التحرير والخلاص، فإنه ابن "بدور" الذي تبحث عنه ليخلّصها ويخلّص أولادها.

ويستمر "إميل حبيبي" (المهرج) في عرض رسوماته (الأحداث) عبر صندوقه (الوسيلة الإعلامية)، فنراه يقدّم فيلمًا وثائقيًّا عن مذبحة "كفر قاسم"، إنه يعرّي آلة الدمار "الإسرائيلية" التي تطحن العرب في فلسطين، كما أنه يسطّر لنا أروع آيات التضحية الفلسطينية من خلال رقصة دموية صاخبة، تموت الصبايا ويموت الشباب وتبقى الأرض نابضة بالحياة مخضّبة بدماء بنيها. و"إميل حبيبي" يستهجن ويمجّ (الصبر) الذي امتدت حدوده لتجعل كل عربي "صابرًا".. وهو بذلك يريد أن يحرّكنا، لا أن نخلد في الصمت ويقتلنا الصبر. ويستمر المهرّج في حواره مع "بدور" لنكتشف أن القتل كان لأبناء "بدور" في كل الوطن العربي.. إنهم رقصوا رقصات دموية كرقصة "كفر قاسم"، "ومثل هذه الرقصة رقصنا في كل مكان/ فحيث نكون علينا أن نرقص". وهكذا كان وضع الشعب الفلسطيني في الدول العربية وما زال.. يُذبَح ويُقتَل.

ويستطرد المهرج و"بدور" في حوارهما ليعرّيا الأنظمة العربية التي تطرح الشعارات الرناّنة دون أن تحرك ساكنًا. فالأنظمة العربية تقول: أمّة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.. أما في الحقيقة فأنها أنظمة جاهلة، دموية، استغلالية، تقمع وتشنق... "دم دا دم دم واحدة/ ذات رسالة خالدة/ جهل جهلجل واحدة/ ذات رسالة خالدة / بلع بلعلع واحدة/ ذات رسالة خالدة/ خرس خرسرس واحدة / ذات رسالة خالدة/ حبس حبسبس واحدة/ ذات رسالة خالدة/ شنق شنقنق واحدة/ ذات رسالة واحدة". إن رسالة هذه الأنظمة أن تشنق وتقمع وتستغل فقط. ونرى من خلال حوارهما أيضًا النقد العنيف لأساليب "إسرائيل" اللاإنسانية في لبنان "لا تقتل الأولاد دون السادسة عشرة/ ثم تلصق بقنبلة تهوي على/ صور وصيدا".

وينتقل بنا "إميل حبيبي" بعد ذلك إلى مدينة الناصرة ليتحدث عن هندسة أبنيتها، وعن ارتباطها بالقبائل العربية التي سكنت "مرج بن عامر"، وينوّه إلى الناصرة العليا (مستوطنة "إسرائيلية" بنتها "إسرائيل" شمال شرق الناصرة على قمة جبل)، وكأني بـ "إميل حبيبي" يريد أن يشير إلى المخططات "الإسرائيلية" التي صادرت الأرض وغيّرت أسماءها، فمستوطنة الناصرة أصبح اسمها (نتصرات عيليت) وقد بناها اليهود شأنها شأن كل المستوطنات لقمع ومحاصرة القرى والمدن العربية المجاورة لها.

ونسمع "إميل حبيبي" يحدّثنا عن "أبي ليلى المهلهل" (الزير سالم الفارس العربي الذي اتصل بالملك اليهودي حكمون)، وكأني به ينقد العقلية العربية الساذجة التي جعلت الملك اليهودي ملجأ يلتجأ إليه الفارس العربي. و"إميل حبيبي" يعود ليشرح الممارسات "الإسرائيلية" ويكشفها.. أي يريد أن يقول لنا إن "إسرائيل" تعمل على مسح المعالم العربية وطمسها، فمقبرة يافا أقاموا مكانها فندق هيلتون، وحارات يافا العربية أهملت من قبل السلطات "الإسرائيلية" حتى ييأس العرب ويتركونها. ولا ينسى كاتبنا، عندما يرى معالم العرب في عروس البحر (يافا)، المظاهرات الدامية التي كان يقوم بها العمال والفلاحون ضد الانتداب والصهيونية.. ويعني في ذلك أن الشعب العربي الفلسطيني لم يقف لحظة واحدة متخاذلاً.. إن عمّاله قاوموا مثلما قاوم شيوخه وشبابه.

ويسير بنا "إميل حبيبي" بعد أن يعرض لآراء الحرب والسلم وأن الحرب تأتي، ليرينا المرأة المهندمة (ست الحسن) التي تسوق حماراً من مؤخّرته، تهمزه بعصاها فلا يتأخر، وتردّد هتافها "يحيا السلام! يحيا السلام!"، وهنا نرى كاتبنا قد جعل "ست الحسن" رمزاً للإمبريالية، والحمار رمز للأنظمة الرجعية المرتبطة (عضويًّا) بالإمبريالية والتي تسير حسب أوامرها.. وفوق كل ذلك، فإن الإمبريالية تحتقر هذه الأنظمة وتمنّ عليها، والإمبريالية هي التي تمدّ قوى الاحتلال بالمعونات لتكثّف من مستوطناتها في الجليل والخليل. وفي الوقت نفسه، فإن الإمبريالية تتهم الفلسطينيين بأنهم قتلة متوحّشون. و"إميل حبيبي" يضحك من أعماقه على خطوات رئيس عربيٍّ وبعض دول النفط.. إنه ضحك ينمّ عن حزن بالغ في نفسه.

ونسير مع "إميل حبيبي" ليعرّي لنا الوطاويط (المثقفين العرب) المتواجدين في الظلّ! إنه يبيّن مواقف الصمت والصبر السلبي القاتل. وكاتبنا يفقد صبره وهو يعرّي بعض الكُتّاب المصريين الذين قبلوا لأنفسهم أن يتخلّوا عن الرسالة التي يجب أن يحملوها.. فـ "نجيب محفوظ": "ارتد إلى أرذل العمر"، و"لويس عوض": "فيلسوف الخوف"، و"توفيق الحكيم": "تخلى عن مبادئه من أجل الفن".. وكأني بـ "إميل حبيبي" يطالب الكتّاب بالالتزام، وينتقد المنتفعين منهم والذين يركعون بأدبهم أمام السلاطين.

إن كاتبنا يريد من الكتّاب ألّا يركعوا، ويريدهم مثل "بدر" (حتى حين أكرهوك على الركوع، لم تركع إلا زحفاً نحو الأسلاك الشائكة لتخترقها). ويستمر كاتبنا من خلال شخصياته في كشف الستائر عن مواقع القتل والذبح التي تمارس ضد الشعب العربي المسحوق. كما يصوّر لنا كاتبنا شخصيّة "بدر" الثائر التقدمي ويضع مقابل صورة "بدر" صورة السيّاف "(الإسرائيلي" الذي لا يزال يمتشق سيفه ويفرش نطعه استعداداً للقتل، ومن خلال حوار حار جدًّا نرى المفارقات بين موقف "بدر" الإنساني وموقف "إسرائيل" العدواني. ولا يتوقف "إميل حبيبي" بل يضع أمامنا جوقة من الصبيان والصبايا يغنّون ويرقصون، ويبدأ المهرج بالغناء للجوع في إفريقيا، أليست إفريقيا أيضا مستغَلة من قبل الإمبريالية!؟ أليست إفريقيا هي الغنية بخبراتها، الفقيرة بما تملكه من هذه الخيرات!؟ ويسلط الكاتب الأضواء على صبيّة (تطبّل) وسط جماعة من الناس قد أعمتهم التراخوما، هؤلاء الناس هم الشعب الفقير غير الواعي. يمسكون بحبل طرفه بيد شيخ يجلس القرفصاء على مرتبة عالية، ويعتمر فوق رأسه طرطوراً. هذا الشيخ هو الحاكم العربي الرجعي، ومن حول الشيخ يلتف أذنابه المؤيّدون له، فهم الذين يكرّسون منهجه الدكتاتوري. هذه الصبيّة (الطبّالة) هي رمز الفتاة الواعية التي تخلّصت من العمى (الجهل) فاتّهموها بأنها تستعمل المساحيق المستوردة (الأفكار التي يرفضها الحكام). ومن خلال الحوار نرى كم هو رجعيٌّ هذا الشيخ، وكم هو ثوري موقف (الطبّالة) التي ترفع رأسها في السماء وتنقر على طبلتها إيقاع نشيد الأممية. ويتجدد الحوار من جديد بين المهّرج و"بدور" لنرى من خلاله صورة دامية حزينة يعيشها الشعب الفلسطيني خلف حدود وطنه الصغير المسلوب، ولنلمس نقداً للعقلية الساذجة التي تعتريها الغشاوة والضبابية.

ويشرع "إميل حبيبي" بنقده العنيف للعقلية الفلسطينية العذرية التي لم تستفد من التجارب، ولم (تحنّكها) الأيام والأحداث، ولقد نقل لنا كاتبنا هذا النقد من خلال "الدغفل" (الإمبريالية البريطانية)، الشيخ الذي يسوّر رأسه تاج من دررٍ لامعة، عندما ركب على أكتاف السندباد (الشعب الفلسطيني) المُشرّد التائه كالسندباد نفسه. ولقد سمح السندباد للدغفل أن يركب على ظهره لعل الأخير يطعمه (يعطيه حريته). وفي الوقت الذي سقط فيه الدغفل عن ظهر السندباد وسقط تاجه.. تأتي شهرزاد (الصهيونية) لتحلّ محل الانتداب البريطاني، وبقيت عقليته (بعذريتها) لتمارس الصهيونية عليه الدور نفسه دون أن يتنبّه لذلك. (الدغفل هو ابن الفيل).

وقبل أن ينهي "إميل حبيبي" حكايته لنا، يؤكد بأنه لم يقل حكايته هذه إلا "لكيلا تذهب التجربة هباء/ ولا تعود الذاكرة عذراء/ أشبه بذاكرة طفل/ إذا لم نر الحاضر/ لا نستطيع أن نرى المستقبل". ويؤكد لنا بأن الذي يقلقه هو "أن نقعد ننتظر الانفجار/ قيام الساعة/ أن ننتظر ساعة لا يعود فيها الحال محتملاً/ هذه الساعة لا تحين، يا بدور!/ فالذي يحتمل منتظراً ساعة الانفجار/ يصبح الماضي البشع، في عينيه، أمراً جميلاً / في تحمل الأسوأ منه / حتى إذا مضى / يصبح، هو أيضاً، أمرا جميلاً ".

"إميل حبيبي" مثله مثل كل كاتب "ثوري" يُنهي حكايته المسرحية هذه ببعث الأمل ونشر أضوائه في وجوهنا. فتاريخنا مشرق بتضحياته؛ تضحية الثورة الفلسطينية، وتضحية كفر قاسم ودير ياسين، وتضحياته الكثيرة في كل مكان. هذه التضحيات هي التي ستقيم ساعتنا وستخلع (لكع) عن عرشه وستعيدنا إلى الأرض. و"إميل حبيبي" يحقننا بالأمل والتفاؤل ويؤمّلنا بأن العودة غدًا.. لا بأس فإن العودة غداً لا محالة.. هذه حتمية كل المؤمنين بالثورة. وذروة الأمل والتفاؤل نراها عندما يقبل الشهداء وفي أيديهم وروداً حمراء نبتت من شرايينهم ويقدّمونها لأمّهم الأرض، ويأتي الشعب وينثر الورود في حضن الأرض، ويغمر النور الساطع المكان، ويظهر وسط الضوء شابٌ كأنه خارج من الضوء قبسًا من نور يحمل في كفّيه ورقة من الصبّار، التين الشوكي، فلا تدمي يديه! فتصرخ الأرض: أبُنيَّ الذي أورق وأضاء وحرّك.. وغدًا.. غدًا اللقاء. وتسدل الستارة وفي رأسي صوت الشاعر: أجمل الأخبار ما يأتي غدا. أما كاتبنا "إميل حبيبي" فإنه ما نام باقي ليلته تلك، واعتقد أن سبب ذلك هو أن في رأسه صوت ما، يشتهي أن يسمعه قبل أن يسقط! هذه هي (لكع بن لكع).

وخلاصة القول إن "إميل حبيبي" قد نجح في تجربته هذه، ولعلّي لا أبالغ إذا قلت إنها أنموذج يصبح لأن يسير (المسرحيون) على بعض أسسه إذا ما تسنّى لهم ذلك. إن (لكع بن لكع) ليست (صرعة) بل تجربة ناجحة تحمل في طياتها إبداعًا فنيًّا لكاتب متمرّس استطاع أن يزاوج بين التراث والمعاصرة، ويعطي لنا فنًّا متميزا جديدا يستحق منا الوقوف وإمعان النظر والدراسة.

بقلم: د. ميسون الشنباري أبو عودة

هشاشة مشاعر

طفت على السطح معارك من نوع آخر، معارك تجاوزت علم النفس وحدوده، تولّدت داخلنا نتيجة صراعات وحروب نفسية، عكستها مرآة وجوهنا المتعبة، نخوض غمراتها بسيوف الصمت وهدوء مفتعل؛ خوفًا من انكشاف ضعفنا وانكسارنا وعجزنا المطلق في لحظة فاصلة بين الموت والحياة، بل بين الذات والأنا، في ظل حرب الإبادة الطاحنة التي فرضت نفسها، ولم ترحم أحدا، هذه المعارك النفسية تحمل في طياتها وجعًا وألمًا خاصًّا تدور رحاها على أرض قلبك المُجهَد المُثقل بالهموم، ولا يعلم بها إلّاك، أو مَن يعيش ظروفا مماثلة تطحنه بقسوة وتشكل ملامحه إلى شخص ربما لا يريده ولا يشبهه.

هشاشة المشاعر هي كسور في النفس وندوب في الذاكرة، وجسد متهالك هدّه الترقيع بخيوط الصبر ووخز إبر تدّعي اللطف وهي تقطّب جراحاته، وحنين يفتّت القلب وشوق ممزوج بالوجع لفقيد لم يعد هنا، بل غادرنا رغمًا عنا إلى هناك، تاركاً وراءه أخاديد لا تندمل وجراحات لا تُشفى، وأماكن دُفنت حية في غياهب النسيان بذكرياتها وصورها.

هشاشة المشاعر هي فقدان الشغف في الحياة وفقدان الحس الإنساني والشعور بالوحدة والانغلاق، ورغبة جارفة بالبكاء، وعاطفة جيّاشة، وحساسية مفرطة تجاه كل شيء تثير في نفسك شهية البكاء والهذيان وربما السّرحان في عالمك الكئيب وطرق زوايا عقلك واستفزازه، وانهيار نفسي تحت وطأة العجز وقلة الحيلة، تدفعنا للبكاء ثم البكاء.. ثم تنهيدة بتأوّه مشحون بالألم، ونظرة حزينة تحمل في طياتها ركام إنسان محطم.

في غزّة.. لو سألت أحدهم عن حاله، لا يجيبك إلا صمت يعزف مقطوعة الحزن والشجن، لعجز لسانه عن الفضفضة والبوح فيسكت الكلام في عز الكلام، ويفضح ذلك الصمت القاتل عينان غائرتان حائرتان تذرفان دموع الوجع والقهر، فيتدارى وراء قوته المصطنعة، وتماسكه الهشّ، هربًا إلى عالمه الخاص ليعيش مع ذكرياته وحكاياته التي يرويها لنفسه، ويقنعها بالتصبّر والتجلّد، والرغبة في الهرب من خيبات أمل مدمرة والعزلة والانعتاق من قيود القهر. فرفقًا بأرواح متهالكة متآكلة من الداخل، رفقا بأرواح أثقلتها الذكريات والصور والقصص المؤلمة، احتضنوا تلك الأرواح، وحاوطوهم بدفء المشاعر، والحب والعطف والحنان، ربّتوا على أكتافهم، واجمعوا شتات أمرهم، لا تتركوهم عرضة للأمراض والعقد النفسية، عانقوهم بقوة واجبروا كسرهم، وخاطرهم، اشتروا أنفسهم المتعبة واعتنوا بها، لا تتركوهم يواجهون مصيرهم وحدهم، وامسحوا على جباههم واغسلوا صدورهم بالحب والطمأنينة والسكينة والبرد.. في غزّة، ربما تختلف الحكايات والقصص التي تُروى، ولكن خيطًا وثيقًا يجمعها، ألا وهو الألم والوجع والفقد والحزن الذي غطّى وجه المدينة. هنا غزّة الذّبيحة على مشانق الإنسانية..

بقلم: شوقية عروق منصور

بين ربطة عنقٍ وأخرى مسافةٌ من الرعب والقلق

كانت مدفونة تحت التراب، نفض عنها الغبار وأطلقها على الشاشة متحسرًا، مجموعة من ربطات العنق تصهل ألوانها داخل كرنفال الأناقة، الدكتور " فايز أبو شمالة " من غزّة يرثي جدران بيته المدمر الذي تحوّل إلى كومة من الأسمنت والحجارة، ومن بين أنفاس اللقاء وغرس سكين الوجع في ظهر الجدران التي اختفت، وجد الدكتور "فايز" ربطات عنقه، وبدأ يتذكر المناسبات واللقاءات التي كانت ربطة العنق عبارة عن قوس قزح للفرح أو تساهم في لون طلاء الحديث التلفزيوني، أو تأتي في زيارة لفصل من فصول التواجد مع الأصدقاء، في جميع الحالات كانت ربطة العنق صامتة تسجل لحظات من عمره القابع في الذكريات.

الدكتور "فايز" يحمل مجموعة ربطات العنق التي بقيت من منزله الذي سطّر جولات التوحش العسكري.. ومِن خلال تسلق ذكريات بيته كانت الرّبطات تثرثر، تريد تسلّق العنق، لكن المناسبات رحلت وحلّ محلها الهروب واللجوء من مكان إلى مكان والزحف حسب الأوامر القادمة من الاحتلال.

هناك من اعتبر رثاء "ربطات العنق" مسرحية بائسة في زمن الوجع الذي يدفع فواتير الصمت، وهناك من اعتبرها ثرثرة فارغة تتجوّل في شوارع القهر اليومي، وهناك من اعتبرها هروبًا من الذاكرة الواقعية إلى الذاكرة المخملية، وبينهما تتجوّل حسرة لتؤكد أن الذكريات جزءًا من الوفاء للماضي. لقد احتوت "ربطة العنق" زمنا عبر سريعا وصار فيه رغيف الخبز يترجم صراخ المستحيل وشهوة الجوعى.

عربات الحمير

عندما أصدر الكاتب "توفيق الحكيم" كتاب "حماري قال لي "، سخر بعض النقاد من العنوان، وقد أعادها "توفيق الحكيم" مرة ثانية في رواية "حمار الحكيم" (نشرت عام 1940)، مع العلم أن الحمار قد دخل في الأدبيات العربية والغربية، ولا زالت رواية "الحمار الذهبي" للكاتب والفيلسوف الجزائري "أبوليوس" (توفي عام 180م) مرجعًا للفلسفة وهي أول رواية في التاريخ التي وصلت كاملة وتحكي عن تحوّل الانسان إلى حمار بفضل مرهم سحري، وقد عاش الحمار نِفاق الإنسان والظلم البشري ثم عاد إلى أصله.

ورغم أن الحمار قد استقال من عمله في بعض المجتمعات، وهناك تغطية على إنجازاته التاريخية الهامة، وعند بعض المجتمعات تحوّل إلى علامة تجارية، في الصور والمجسّمات السياحية، إلا أن الحمار في غزّة تحول إلى بطل يمارس بطولته يوميًّا في تحميل البضائع ونقل الناس، وأصبح أيضًا سيارة إسعاف على الطراز الغزاوي الحديث.

في قمة اللامبالاة العربية والعالمية، نشمّ رائحة الموت في كل مكان، قطاع غزّة يفتح الجرح العميق قطبة قطبة، هل يستوعب العقل أنّ العربة التي يجرها الحمار تحمل عدة جثث؟ هل يستوعب العقل أن العربة التي يجرّها الحمار ترسم فوق الخشبة والعجلات البدائية والحمار الراكض حياة المُصاب الذي يترنّح ويتوجع حسب الطريق التّرابي المتعرج؟! هل يستوعب العقل أن العربة التي يجرّها الحمار تحت الشمس الحارقة لا تحمل أيّ وسيلة من وسائل الإسعاف قد تحوّلت إلى وسيلة إنقاذ في زمن الضحكات المرتفعة وهي تشعل أعواد الثقاب؟ كما يصادق الرفض الصراخ، نؤكد أن الحرب على غزّة ستدخل الصفحات التاريخية حيث ستكون الكتابة بحبر الدهشة من قدرة الإنسان على تكسير المستحيل، تحويله إلى بقايا مرايا لكي يرى الذين صمتوا أنفسهم في هذه البقايا.

الدموع الصامتة

أقف أمام هدير الجياع، وأمام الطناجر الكبيرة لا مجال للتأمل، ولكن هناك من يحاول أن يحوّل أصوات "المعدة الخاوية" إلى موسيقى تعزف السلام الملكي له، وأقصد ظاهرة التصوير والإعلان.. هناك من يتبرع لكن قبل التبرع يحاول التقاط الصور وجعل المحتاج حكاية تُبث وتُسطِّر بطولة المتبرّع. ومن بين الصور التي تتوضأ بالدموع الصامتة للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، حين يتكلمون عن آبائهم وأمهاتهم اللواتي استشهدن بحرقة مكبوتة، يقلّبون صفحات الأيام القادمة ولا يعرفون أين سيجدون أنفسهم؟

أحاول لملمة الواقع وأتساءل: كيف سيكون شكل "الميتم الكبير" في مواجهة طواحين الزمن؟ كيف سيكون شكل هؤلاء الأطفال عندما يكبرون؟ أيّ ذكاء اصطناعي وأقمار اصطناعية و"ربوتات " وباقي العائلة الإلكترونية التي تهدّد وجود الإنسان، سيقف أمام عقل وذاكرة وتفكير وانتقام هؤلاء الأطفال؟ من السهل قراءة الكف وقراءة خطوط فناجين القهوة، ولكن من الصعب على السياسيين قراءة نظرات طفل وصل إلى حد الجوع والعطش وفقدان عائلته وبيته وعاش أيام القصف وقسوة رعب الليالي..

بقلم: عادل الأسطة

حزيران الذي لا ينتهي

"حزيران الذي لا ينتهي" هو آخر إصداراتي، وهو أشبه بسيرة ذاتية لسنوات عديدة من حياتي، هي السنوات الممتدة من 5 حزيران 1967 حتى 4 حزيران 1982، ولم أكن قبل إنجازه أفكر في كتابة سيرة ذاتية، ولم يخطر ببالي وأنا أكتبه أن أقلّد "جبرا ابراهيم جبرا" في الجزء الأول من سيرته "البئر الأولى" (1985)، حيث اقتصر على سبع سنوات من طفولته هي السنوات الممتدة من الخامسة حتى الثانية عشرة.

ففكرة الكتابة عن حزيران/ جوان، وما تلاه، فكرة تلحّ على ذهني حتى قبل أن يُصدر "جبرا" سيرته. منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، أخذت أكتب سلسلة رسائل تحت عنوان "رسالة من المخيم" باسم مستعار هو "عادل الراوي"، ونشرت قسما منها في جريدة "الفجر"، ثم توقفت عن نشرها لأنني كنت معلما في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكانت الكتابة قد سبّبت لي مشاكل مع المرحوم "يوسف رضا" مدير الوكالة في منطقة نابلس. يوم أخذت أنشر الرسائل كنت واقعا تحت تأثير رواية "إميل حبيبي" التي عنوانها "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" (الصادرة عام 1974) من حيث الأسلوب.

بنى "حبيبي" روايته معتمدا على أسلوب الرسائل، وأنا أخذت أكتب رسائل، وهو أسلوب روائي معروف أعتقد أن أول من سار عليه هو الأديب الألماني "غوته" في روايته "آلام فارتر" التي نُقلت إلى العربية، وبلغ عدد ترجماتها حوالي 18 ترجمة، وكانت الترجمات موضع دراسة، وممّن ترجموها الأديب المصري صاحب مجلة الرسالة "أحمد حسن الزيات".

أفدت من "حبيبي" من الشكل فقط - أعني طريقة القصّ - ولم أنجح في أن أكون ساخرا أو قادرا على الكتابة بلغة "إميل" التراثية. يومها كنت كاتبا مبتدئا. هل أقول إن الفكرة ظلت تلحّ على ذهني؟ وأنا أكتب قصصي ورواياتي بعد العام 1982، غالبا ما كنت اقتنص اللحظة التي أعيشها لأكتب عنها، وهكذا كانت نصوصي نصوصا يتطابق فيها الزمنان؛ الكتابي والقصصي/ الروائي.

القصص التي كتبتها في سبعينيات القرن العشرين كانت أحيانا ترتدّ إلى أزمنة تاريخية ولكنها كانت تقول الراهن اتّكاءً على التاريخ. كان التاريخ مجرد ديكور لها. والقصص التي كتبتها في ثمانينيات القرن العشرين كانت تقتنص اللحظة المعيشة وتنبني عليها.

أول روايتين كتبتهما، في (1992 - 1993)، هما "تداعيات ضمير المخاطب " و"ليل الضفة الطويل " تطابق فيهما الزمنان: الكتابي والروائي. في الأولى كتبتُ (1992) عن تجربة شخصية عشتها في ألمانيا بين 1987 و1991، وفي الثانية كتبتُ (1993) عن العام 1993. ويمكن القول إن بقية ما أنجزت من قصص وروايات لم يختلف عما سبق. الأمر في "حزيران الذي لا ينتهي: شظايا ذاكرة" يختلف.. إنني منذ الخامس من حزيران 2016 أكتب يوميا لمدة 70 يوما عن فترة خمسة عشر عاما - تحديدا من 5 حزيران 1967 حتى 4 حزيران 1982- أي فترة ما بين حربين: حرب جيوش عربية مع الجيش "الإسرائيلي" واستمرت 6 أيام (حرب الأيام الستة) التي أوحت لـ "إميل حبيبي" بكتابة مجموعته القصصية "سداسية الأيام الستة"، وحرب المقاومة الفلسطينية مع الجيش "الإسرائيلي" التي بدأت في الرابع من حزيران 1982 واستمرت 88 يوما.

والكتابة هذه التي كانت تلحّ عليّ وأنجزت قسما منها ورقيا في 70 القرن العشرين - ولم أعتمد عليه إطلاقا فقد تجاهلته - هي كتابة فيسبوكية تماما. كنت كل صباح أنهض من نومي وأكتب. في البداية كنت أحاول أن تكون الكتابة صافية تماما، أي أن أكتب دون أن أترك الزمن الكتابي يؤثر على الحدث المعيش المسترجع. أكتب الحدث كما عشته وكما بقي في الذاكرة، ثم أخذت أكتب تاركا الزمن الكتابي يعيد صياغة الزمن المسترجع، وربما انعكس هذا على الكتاب بشكل واضح، فالكتابات الأولى تكاد تكون مكثفة قليلة الحجم قياسا للقسم الباقي.

قبل هذا الكتاب، كنت أكتب ورقيا، وكنت أكتب بعد أن أخطّط للمقال أو القصة وإن كتبت عبارة ضعيفة في نهاية الصفحة أتركها حتى لا أعيد كتابة الصفحة من جديد. صحيح أنني كنت أكتب ببطء شديد ولكن جلذَ من لا يسهو. الكتابة الفيسبوكية مختلفة تماما. لقد علمتني الدقة أكثر. أكتب وأُجري تعديلات كثيرة، وربما أهم التعديلات والتغييرات تمسّ الأسلوب. كلما قرأت ما كتبت ووجدت عبارة لا تروق لي أحذفها وأكتب عبارة أمتن، وأعتقد أن "حزيران الذي لا ينتهي؛ شظايا ذاكرة" في الجانب اللغوي والأسلوبي من أفضل ما كتبت، ولا يعود الفضل في هذا إلى تجربتي في الكتابة، وإنما أيضا إلى الجهاز الذي أكتب عليه وإلى الـ (فيسبوك). يأتي حزيران ويذهب حزيران، ومنذ أخذت أكتب كان حزيران يستوقفني لأكتب عنه.

إن من يراجع مقالاتي في جريدة "الشعب" حيث كنت أحرّر الصفحة الثقافية فيها سيلحظ أنني في حزيران من كل عام كنت أخص المناسبة بكتابة وجدانية يغلب عليها طابع الحزن، فنحن جيل الهزيمة، وعينا على هذه الدنيا ونحن نجر أذيال نكبة 1948، وعشنا أجواء حرب 1967، وظلت الأجواء حاضرة في ذاكرتنا ولا زالت. وإن أردت ترتيب أعمالي حسب الزمن الروائي لها فيمكن القول إنها تبدأ بآخر كتاب كتبته بـ "حزيران الذي لا ينتهي". هل أنتهى حزيران 1967؟ إذًا ما معنى أن أكتب عنه وما دلالة عدم عودتنا إلى حيفا ويافا؟ وما معنى أن نسافر إلى الأردن ونرى العلم "الإسرائيلي" يرفرف على ضفة النهر؟ كل حزيران ونحن بخير!

بقلم الأديبة: قمر عبد الرحمن

رسالةٌ إلى الجزائر "الاستثناء الباقي"

مَن يَحظى بِخِلٍّ وفيٍّ الآن؟

والخليلُ رسولٌ إن ضاق الزّمانْ!

والجزائرُ خليلةٌ كانت وما زالت

كالعطرِ على خدّ المكانْ!

نحبّك.. والفضل في الحبّ أنتِ

أحببناكِ قطرةً.. وأحببتينا هُطولا!

وأنتِ سراجُ كلّ بيتٍ فلسطينيّ

يمرّر نورَه جيلًا بعد جيلا!

كنتِ أوفى ممّن يَهوى الأرض

وتوثيق المشاعر لا يكون

إلّا بالدّليلْ!

فلم تُرِق فلسطينُ دمعةً..

إلا وشهقت الجزائرُ

شهقةَ القتيلْ!

فإذا عُدِمَ الضّمير ابحث عن خليلٍ

يغنيك عن حماقة

الرّجل الضّليلْ!

والجزائر خير أنيسةٍ

وهي فسحةُ

النّفس العليلْ

بقلم: د. حسين أبو النجا

المقاومة الغزيّة في شعر "توفيق الحاج"

تعوّد بعض الذين كتبوا عن ادب المقاومة في فلسطين على وجه الخصوص أن ينظروا إليه من وراء المكاتب، ويتناسون أن الأدباء في فلسطين لا يكتبون في المخمل المزركش، وإنما يكتبون لأن الكتابة في حد ذاتها هي الحياة، او كما يقول الشاعر الغزّي "جبر جميل شعت" في صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي:

لم يعد للقصيدة معبد ليل ساج

ولا صدر صبح يتنفس

لا نصّ في الحرب إلا نص الحجر

وعليك أن تتهجّاه مُكرها

حين تسقط حجارة البيوت

ويختلط اللحم البشري بالركام

يتفتّت حجر الفلاسفة

تنكسر عصيّ الأنبياء

يقفر من أهله وادي الشعراء

إنه لا يملك إلا أن يكتب، فيده البيضاء بكل ما يرمز إليه البياض ترتفع لتكتب، لتلاحق المِحن المعاش. ومن هنا فإن الشعراء الفلسطينيين، وخاصة في غزة وفي حرب الإبادة التي تشنها عليهم الإمبريالية الأمريكية و"الإسرائيلية" والمتصهينة، لا يملكون الحق في زركشة أشعارهم بتكتكات الشكل والبنى الواسعة على لابسها، ومن هنا فن الهمّ عندهم ليس المبنى وإنما هو المعنى، وهم في سبيله يسمحون لأنفسهم بالمرور على الأشكال التي تبحث عنها المكاتب وتجاوزها إلى بناهم الخاصة المولودة من المعاناة والإبادة الهمجية.

والحق أن الباحث في الأدب في غزّة، والشعر على وجه الخصوص، يحتار ويتبلّم أمام الأسماء الكثيرة التي أخذت على عاتقها تصوير النبض في المحنة ومقاومة الموت بالكتابة، فهم كثر وإحصاؤهم يحتاج إلى قواميس مثل: محمود الشاعر، هند جودة، حامد عاشور، زكريا محمد، سليمان الحزين، عبد الوهاب القادود، رائد رفيع، سمية السوسي، زاهر الغافري، إبراهيم المقادمة، أحمد بارود، طلعت قديح، خالد العف، سائد السويركي، محمد سليمان أبو نصيرة، حنين جمعة، أسماء عزايزة ، منال مقداد ، هبة أبو ندى، أمل أبو قمر، ناصر رباح، رائد شنيورة، منى المصدر ، بيسان النتيل، روان حسين، رائد غنيم، ناريمان إبراهيم، كفاح الغصين، سمر عبد الجابر، وكثيرون آخرون مثل: الأستاذ "توفيق الحاج".

و"توفيق جبر الحاج" من مواليد خان يونس المناضلة المحسوبة على جنوب القطاع، درس بها إلى أن تحصل على الماجستير، والتحق بسلك التعليم إلى أن انتهى فيه إلى إدارة ثانوية. له ست دواوين..

وننطلق من قصيدته "أحبك يا وطن لو كنت مقبرة".. ومن العنوان يتضح أمران، أحدهما يتعلق بالمعنى هو أنه يحب الوطن حتى ولو كان مقبرة، والثاني يتصل بالمبنى ويتمثل في أن صراخ الجرح لا يقبل التكتكة التي ينادي بها أصحاب المكاتب المبهرجة بالراحة في الوقت الذي يباد فيه الآخرون، يقول:

أحبك يا وطن لو كنت مقبره

مجزرة تلو مجزره

أحبك يا وطن لو كنت مقبره

إن غزّة تتلقى المجزرة بعد المجزرة، وإن أهلها على الرغم من كل ذلك، يتمسكون بها، وينفون عن أنفسهم "صهينة" الادّعاءات بالرغبة في التهجير إلى "سيناء" كما يدّعي بعض أصحاب المكاتب من المفكرين والشيوخ، وممن قُدّر علينا أن يتولوا أمورنا من الولاة والأمراء. يقول الشاعر:

لا ماء لا كهربا

لا غاز لا خبر

لا نت

ليس إلا كسرات خبز ناشفة تكفي ليوم

وهنا توفّر من حد الشعر، كما يقول "ابن رشيق"، ثلاثة هي: اللفظ والوزن والمعنى دون القافية.

إنهم على الرغم من عدم وجود الماء، وعدم وجود الكهرباء، وعدم وجود الغاز، وعدم توفر الأخبار، وانقطاع النت حتى ينقطع التواصل مع العالم، وحتى الخبز فإنه مجرد كسرات ناشفة تكاد بالكاد تكفي ليوم واحد، إلا أنهم باقون متمسكون بالوطن يقاومون في ظروف لا يمكن أن يقاوم فيها أحد.. إن الكلمات القليلة السريعة (لا ولا ولا ولا) وضعت ألف نقطة ونقطة على حرف واحد من أجل عقد الألفة بين الوضع الاجتماعي والمقاومة الحقيقية، وإن المقاومة أمر طبيعي لا مناص منه في مثل هذه الظروف المأساوية. يقول الشاعر:

يا إلهي

هل تعلم أن غزّة منذ قرن محاصره

"اللجوء هنا إلى الإنشاء لإظهار الإنكار"، كما يقول الدكتور "سامح الرواشدة" في كتابه "فضاءات الشعرية".

إن الظروف التي يشير إليها الشاعر ليست جديدة وإنما هي فارضة وجودها منذ أن حوصر القطاع من البر ومن البحر، من الشمال ومن الجنوب والشرق والغرب، وكل الجهات، ويزيد من عمق المأساة التحالف المشبوه بين المعتدين الآثمين. قال الشاعر:

يقصفون دون تحذير كي يكون الحصاد أوفر

مشهد القتل الجماعي يفتح الشهية للقتل أكثر

المسيرات تزن طول الوقت

أف أمريكا تزمجر

تقصف

كل مكان في غزة هدف

استمرار القصف لمزيد من القتل، وزنين المسيّرات ليلا ونهارا، وقصف أمريكا لكل شيء، فكل شيء هدف لنار العدو، البلاد، والعباد، والهواء، وحتى المستشفيات، لا يسلم شيء، كل ذلك من أجل حصاد أوفر وقتل أكثر.

الطيار يهتف فرحا

بوكيرتوف شلومو

حسنا... إصابة مباشره

إن القتل الهمجي والإبادة الجماعية مبعث مسرّة لدى الطيار، فيجنّ من الفرح، ويهتف بالعالم إنه قد أصاب الهدف وقتل ما قتل، وبدلا من ألّا يغمض له جفن من شدة الفزع إلا أنه يتمادى في لجّة الإجرام ويتمنى لـ "شلومو" نهارا طيبا فقد قتل الأعداء ولم يعد بإمكانهم إقلاق "شلومو". قال الشاعر:

ليس في المكان

إلا سحابة سوداء على هيئة غول تخفي الشمس

إلا كائنا مهلهلا يغطيه الغبار

ينبش بيديه بين قطع الأسمنت المتجهّمه

ينادي

يا أسماء

يا سند

يا محمد

يا نور

يا سوار

لا أحد يرد والجدار على الجدار

ليس في المكان إلا الركام

فالمكان ركامٌ، والجدار فوق الجدار، وليس في المكان إلا غبار القصف الذي يغطي الشمس، وكائن مهلهل يبحث في الأنقاض: أسماء وسند ومحمد وسوار، فلا يجيبه غير ركام الجدران فوق بعضها البعض، يبحث عن أهله فلا يعثر إلا على الركام فوق الركام والجدار الذي على الجدار.

جيش الدفاع يقصف عمدا مع صلاة الفجر والناس نيام

إن اختيار الوقت للقصف جريمة في حدّ ذاته فالناس نيام، وحينها فإن الموت يكون أكثر وأكثر لأن "الموتى" لا يستطيعون الفرار من الموت مع صلاة الفجر. ومن البديهي أن النوم هنا يحتمل أن يتّخذ شكل رمز يوحي إلى كل المتناومين من بعيد أاو من قريب عن مناصرة المقاومة.

قبل دقائق كان هذا الحطام برجا

عمارة

بستان أطفال

العدو لا يفرق بين شيء وشيء فالكل عنده سواء، سكن للمدنيين أم رياض أطفال، حياة ومستقبل، يتدمران بقصف المخرزين الرئيسيين "إسرائيل" والولايات المتحدة، وهنا إشارة من بعيد إلى أن عجز العدو عن مجابهة المقاومين وتفوقهم عليه جعله يتوجه إلى المدنيين، والعجز في محاولة لتغطية عجزه عن مواجهة الرجال في أرض المعركة. إن التجاء العدو إلى قتل الأطفال وتهديم البيوت على ساكنيها محاولة غير ناجحة للتأثير على المقاومة، وبدلا من أن تكون مبعث إحباط كما يتمنى العدو إلا أنها تتحول بقوة إلى التفاف عميق للشعب حول المقاومة.

دعاء أم ضحكة

حوارا عن الحرب

وحنينا لسلام

ليس في المكان إلا شيخا يبكي أهله، بيته

إن امتزاج الدعاء بالضحك والحديث عن الحرب مقابل الحنين إلى السلام لا يمنع في الواقع من أنه لا شيء في المكان سوى شيخ يبحث عن أهله الذين أبيدوا وعن بيته الذي تهدم.

ليس في المكان

إلا عائلات هاجرت من الشمال لتموت في الخان

في رفح

ليس ثمة شيء غير الموت يترصد الناس، بقوا في مدنهم في الشمال، أم انتقلوا إلى الجنوب، فالموت يترصّدهم سواء في خان يونس أو في رفح، ويترصدهم بلا حساب، أفرادا كانوا أم كانوا جماعات، ولا يفرق بين صغير وكبير فالكل بالنسبة للعدو هدف.

صوت المراسل:

مشهد مجنون

سبعون طفلا يصعدون

أمهات وعجائز

موت جماعي

الناس مذهولون أحدهم يتمتم

كل يعيش قدره

ولا يملك المراسل إلا أن يصف المشهد غير المتصور وغير المعقول بالجنون، الأطفال والعجائز والأمهات هم الضحايا وليس المقاومين في الميدان، ومع ذلك فإن لسان حال المذهولين من الهول يتحدث عن القدر.

يا الله هل الموت هكذا في غرف الإبادة سنة؟

وهل الحياة في بلادنا مجرد أبخره؟

يا الله

ألست أنت القائل كن فيكون؟

إن القدر يقود إلى التساؤل ما إذا كان قدر الفلسطيني هو الموت في غرف الإبادة، وإن الحياة مجرد أبخرة لا محل لها من الإعراب، ولا بد من السؤال.

لم العبران يقتلنا؟

طائرات من فوقنا

وعلى الأرض دبابة تتأهب

وكتيبة

ومجنزرة

لماذا يحاول العبرانيون إبادتنا؟ ولماذا يأتي الموت من كل حدب، من فوق ومن تحت، الطائرات والدبابات والجنود والمجنزرات؟ إنه التساؤل المرهق، وفي مقابل ذلك وعلى الرغم من كل ذلك، يكون الإصرار على الحياة وعلى الانتصار على الموت والإبادة.

لك الله يا شعبنا

لو قتلوا كل شخص

لو حطموا كل شيء

لو قطعوا كل شجره

لن تموت

لا زلت نهض

لا زلت أقوى والحقيقة ذاكرة

أنت فينيق

أنت الحياة

وهم في صفحة التاريخ

سيوف عابرة

قرن من المذابح لم تركع

الفلسطيني يبقى ولو قتلوا الكل وينهض من الموت ولا يركع فهو الحياة وهو طائر الفينيق أقوى من الموت، بينما يبقى "الإسرائيليون" مجرد سيوف عابرة تظهر مرة ثم تختفي. وواضح من الإصرار على التكرار ثبات الاعتقاد في المبدأ، ومما يؤكد ذلك هو توظيف الشاعر للأنساق المتعددة أفقيا وعموديا، لو.. لو.. لا.. لا.. أنت.. أنت، إضافة إلى الاستعانة بالقافية ذاكرة وعابرة لترسيخ المراد في الوجدان وتحفره في الذاكرة.

وإذا كان المخرز الأول هو "إسرائيل"، فإن المخرز الثاني وهو الذي به تحتمي "إسرائيل" به هو أمريكا، وأمريكا لا ترى في الفلسطيني أكثر من مجرد "ذبابة" لا تستحق إلا الموت، يقول شاعرنا في قصيدة "أول الكلام"، التي يحيي بها استشهاد "محمد الشحام من نقطة الصفر" كما في صدر القصيدة:

مات هتلر

جاء هتلر

لا شيء تغير

العالم غابة

والفلسطيني في عدل أمريكا

ليس أكثر من ذبابه

هتلر الجديد لم يكتف بذبح الهنود الحمر في بلادهم ولكنه يزيد لكي يذبح كل الهنود الحمر أينما كانوا، في فيتنام، وفي فلسطين، ولا أحد يعارض كما في أول القصيدة:

العالم الحر جوتيرش

العفو الدولية

هيومان رايتس ووتش

الكل صمت

لا أحد يبدي احتجاجه

العدل في زجاجة

لا أمم متحدة ولا حقوق الإنسان، فالعدل في الزمن الأمريكي مخنوق في زجاجة ما دام كل من روسيا والصين محبوستين في الصمت، وليس على الحر إلا أن يقاوم، ولا يساوم كما في قصيدة "تويتة وجع".

حبيبتي مختطفة

والسجن كبير

نيرها احتلال

سجانها أمير

سيدي

المقاوم لا يتاجر

لا يبيع الأرض

لا يساوم

ولا يشغله الحرير

الحبيبة مسجونة باحتلال وحراسة الأمراء، وتقاوم من دون مساومة، والمقاوم يموت ولا يبيع الأرض، ولا يتاجر بها، ولا ينشغل عنها بالراقصات والغواني، والفعل المضارع بعد اللاءات الثلاثة بدلالته على الاستمرار في الحاضر والمستقبل يؤكد.. ومعه تلتحم القافية المردوفة والراء التي تفيد التكرير في محاولة لإحاطة المعنى ببعض ما يناسب من مبنى عفوي الخاطر لا تصنّع فيه ولا حياكة:

هذه الجزية من دمنا

الدم هو الجزية التي تقدّمها المقاومة للوطن عن طيب خاطر، فالموت من أجل الوطن هو الحياة.

نتسول كي نعيش

والجباة بلا ضمير

إن التسوّل من أجل استمرار المقاومة فرضته الرؤوس التي مات فيها الضمير، ومع ذلك فإن الغد آت و"القدر يغلي بالنفير":

سيدي

احذر فإن القدر يغلي بالنفير

فالنفير قادم لا محالة والأمور لا تبقى على حالها إلى الأبد، كما الماء في قِدر العجوز وهي تهدهد أطفالها الجياع، وما يغيظ هو أن جوقة العار تخدع المناضلين، يقول في قصيدة "جنين يا أوحدنا":

غزة تقاوم

تغرق في صمتها

جنين خط أحمر

كلنا جنين

الله أكبر

لعل الصناديد يسابقون الوقت

لعلها تكتكه

لعلها مساومه

مولانا يريد بهجة الدنيا

مال قارون

يريد الآخرة

وما تبقى من بيانات العجز والتنديد

للأسف مجرد أبخرة

لا فرق بين الاحتلال والمساومة بالانقسام وغيره، فالليل باق، وإن المقاومة مستمرة لا تنطلي عليها الجعجعة والتكتكة، ومن المخرز الفلسطيني إلى المخرز العربي، حيث يحشد الأمراء والولاة من السلاح الكثير ليصدأ في المخازن، إن السلاح للمقاومة وليس للقمع.

أيها الامراء

لمن الولاء

لمن السلاح

ان لم نقاوم

تكرار لمن عموديا، وقافية الهمزة، والتقطيع في السلاح والولاء مهارات الفائدة منها التأكيد على ضرورة المقاومة، يقول في قصيدة "براءة" خجلا منهم:

من أي جنس انتموا

من أي دين

أيها الماموت

انا خجل منكم

أخجل من عرب صاروا لواط العابرين

انا لست منكم

"عرب وباعوا" فلم يعد لهم جنس، ولم تعد لهم هوية، ولم يعد لهم دين، لقد صاروا ماخورا يلوط فيه العبرانيون الشذاذ، ولا يملك هنا إلا التبرّؤ منهم بعد أن صاروا عارا على الأكتاف، ويواصل في القصيدة نفسها.

أحد عشر كوكبا

والعرب تفتح بابها للفاتحين

قل لي بربك

هل تكافئ قاتلا يزني بأمك

هل دمي صار بيبسي كولا

يفرح العرب بدخول العبرانيين إليهم آمنين، ويكتبونها على أبواب مداخلهم، وينسون تماما أن ما يعتقدون لا يزيد عن ان يكون مجرد تلفيق وتزييف حاكه الغرب للتخلص من اليهود وللسيطرة على العرب، إن الاستعانة هنا بالقران الكريم أحد عشر كوكبا وإخوة يوسف، وبقصيدة "أمل دنقل" الشهيرة: "لا تصالح":

هل يصير دمي بين عينيك ماء

ليست كل الرؤوس سواء، فالإسرائيليون والأمريكان هم العدو فاحذرهم، ولا تسلم قيادك لهم، فهم أثكلوك بأخيك الذي كان لك سيفا، ولو أثقلوك بالذهب ولو ألبسوك كل التيجان، وفي نهاية القصيدة يقرر دون رجعة:

عروبتي انقرضت بأندلس

ودمتم سالمين

يا الله

سجل أنا فلسطيني ورقم هويتي 1948

العروبة انقرضت والأندلس ضاعت، وإنه لم يبق له إلا أن يفخر بفلسطينيته، ورقم هويته الجديد الذي لم يتنبّه له "محمود درويش".