ما الذي يعنيه الموت بالنسبة إلى الفلسطيني الذي يصارع العدمَ في النهار والليل، ويتحدّى كل أسبابه: تقتيل، تعذيب، تدمير، تجويع، حصار، إبادة..؟ ولعل السؤال الأجدى هو: هل يخاف الفلسطيني من الموت؟ يجيب "محمود درويش" في جداريّته: وكأنني قد متُّ قبل الآن.. ويضيف: أَنا الغيابُ. أَنا السماويُّ/ الطريدُ. أما "سميح القاسم" ، فيجيب: أنا لا أحبك يا موت، لكنّني لا أخافك/ وأدرك أن سريرك جسمي، وروحي لحافك/ وأدرك أنّي تضيق عليّ ضفافك. ويشاء القدر أن يرحل الشاعران في شهر أوت/ آب، فقد رحل "درويش" في التاسع من هذا الشهر عام 2008، ثم رحل "سميح" في التاسع عشر من الشهر نفسه عام 2014، وخلّفَا رسالةً في "فلسفة الموت" بأن الفلسطيني لا يخاف الموت لأنه بوّابة العبور إلى الخلود برتبة شهيد أو مناضل.. أو "فلسطيني" فهي أسمى رتبة في سلّم الإنسانية، وتعني ترسيخ الوجود على الأرض من خلال السّفر إلى السّماء.

-19-08-2025-09-08-23-1115.png)

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

ابنة الأرض.. "بشرى أبو شرار"

حين تتقدّم الحروف في صفوف المعركة مثل جنودٍ من نور، وحين تشتعل السطور بلهيب الذاكرة قبل أن تجفّ، يتبدّى الأدب الفلسطيني كحصنٍ أخير في وجه الرياح العاتية التي تريد اجتثاث الجذور من أرضها وطمس ملامحها من وجه التاريخ. وفي هذا الحصن، لا تقف "بشرى أبو شرار" ككاتبة عابرة أو كشاهدة صامتة، بل كحارسة للنصّ الذي يرفع فلسطين إلى مقام الأسطورة، ويسقيها من ماء الحنين والجرح معا.

منذ خطواتها الأولى في القصة القصيرة، مرورًا برواياتها التي حملت أوجاع الأرض وملامح الناس وأحلام الشهداء، وحتى نصوصها الأخيرة التي تزاوج بين التوثيق والشعر، ظلّت تكتب كما لو أنها تكتب وصية أمٍّ لشعبها، أو صلاة مقاتلٍ قبيل الفجر، أو نشيدًا سريًّا يتناقله المنفيون في ليالي الغربة الطويلة.

هي ابنة الأرض التي تعرف أن الحبر يمكن أن يكون أقوى من الرصاص، وأن السرد حين يشتبك مع الحقيقة يتحوّل إلى فعل مقاومة لا يشيخ، إلى خندق لغوي يذود عن الذاكرة في وجه النسيان. تكتب فلسطين لا كما تُرى من بعيد في نشرات الأخبار، بل كما تُعاش من الداخل: بأصوات الجدّات اللواتي يروين الحكايات على أعتاب البيوت، بأنين المخيمات في ليالي الشتاء، بصوت البحر الذي يظل يهمس بأسماء الغائبين، وبوجوه الشهداء التي لا تفارق الورق.

في نصوصها، المكان ليس جغرافيةً باردة، بل كائنا حيّا ينبض وينزف ويتنفس، والزمان ليس تقويمًا للأيام، بل خزّانا للحنين والمقاومة والانكسارات العظيمة.

عرفت "بشرى أبو شرار" أن الطريق إلى القارئ لا تمرّ عبر الدهشة اللحظيّة وحدها، بل عبر الصدق الذي يبقى بعد أن تنطفئ كل الأضواء، وعبر اللغة التي تمشي على حدّ السيف فلا تسقط في وهدة الزخرف الفارغ، ولا تنزلق إلى بساطة مُفرطة تخون عمق المعنى. لذلك ظلّت نصوصها تحمل ذلك المزاج النادر الذي يجمع بين الحدّة والنعومة، بين الوثيقة والشذرة الشعرية، بين الواقعية الصارخة والحلم المشتعل.

وحين تمسك القلم، لا تمسكه كأداة للكتابة وحسب، بل كامتداد لروحها، كسلاح يوازي البندقية في خندق المواجهة. فهي تؤمن أن الكلمة الفلسطينية ليست مجرد جملة تُقرأ، بل شهادة تُوقّع بالدم، وأن الأدب إذا لم يكن وفيًّا لقضية شعبه، فهو خيانة باردة لا تُغتفر. في زمن التطبيع الثقافي ومحاولات غسل الذاكرة، يزداد العبء على الكاتب الفلسطيني، وتصبح مهمّته مزدوجة: أن يحفظ الذاكرة من الضياع، وأن يُبقي الحلم حيًّا في قلوب الأجيال الجديدة.

"بشرى أبو شرار" لا تكتب من برجٍ عاجي، ولا من عزلةٍ منفصلة عن وجع الناس، بل من قلب الجرح، من المخيمات التي تفيض بالحكايات، من الأزقّة التي ما زالت تحفظ وقع أقدام الغائبين، ومن النوافذ التي تنتظر طرقات لم تأت بعد. هي لا تخشى أن تكون نصوصها مشبعة بالوجع، لأنها تدرك أن هذا الوجع نفسه هو وقود الحياة، وهو الضمانة الوحيدة لئلا نصحو ذات يوم على ذاكرة بلا جروح، ووجدان بلا قضية.

ولعل سرّ تفرّدها يكمن في قدرتها على المزاوجة بين النص كوثيقة تاريخية والنص كقصيدة حبّ، بين الرواية كأرشيف واللغة كنبض، بين التفاصيل الصغيرة التي تمنح الحكاية صدقها، والبعد الملحمي الذي يمنحها خلودها. فهي لا تخاف من الشعر في النثر، بل تحوّله إلى جسر يربط القارئ بالحكاية، وتعرف كيف تحقن السرد بالصور والمجازات دون أن يختنق المعنى بزينة الكلام.

في حضورها الإنساني، كما في نصوصها، تلمح شيئًا من المزيج النادر بين الشغف والحكمة، بين الانفعال المشتعل والرؤية العميقة، بين العاطفة التي تشدّك فورًا والوعي الذي يجعلك تفكر طويلاً بعد أن تطوي الصفحة.

في المهرجانات والملتقيات الأدبية، لا تتحدث فقط عن الأدب، بل عن الذاكرة بوصفها المعركة الأخيرة، وعن الحكاية بوصفها جواز السفر الذي لا يمكن للمنفى مصادرته. وحين تجلس في ندوة، تشعر أن صوتها يحمل ثقل الأجيال التي سبقتها، وأن كلماتها ليست ملكًا شخصيًّا، بل إرثًا جماعيًّا تتقاسمه مع شعبها.

لقد خبرت "بشرى أبو شرار" المنفى، وعرفت أن المسافة ليست جدارًا يحجب الرؤية، بل نافذة أخرى تطلّ منها على الوطن بزاوية أشدّ وضوحًا، وأشد ألمًا. في البعد، تكتسب التفاصيل قداسة إضافية، ويصبح للذكرى طعم الملح والدمع، وتتحوّل الحكايات التي قد تبدو عادية في الداخل إلى أناشيد خلاص في الخارج. ومن هنا، جاء أدبها محمّلًا بذلك المزيج من الشجن والقوة، من الفقد والإصرار على البقاء، من الغياب الذي يتحوّل إلى حضور أقوى من أي وجود مادي.

هي لا تكتب عن فلسطين كموضوع بعيد، بل كحياة تُعاش لحظة بلحظة. ولهذا، فإن قارئها لا يشعر أنه يقرأ عن بلد أو قضية فحسب، بل يعيش داخل النص كما لو كان يمشي في شوارع غزة أو يطل من أسطح القدس أو يستمع لأغاني الأعراس في نابلس. ومن هنا تأتي قوة نصوصها: قدرتها على تحويل القارئ إلى شاهد حيّ، وعلى جعل الحكاية الفلسطينية جزءًا من التجربة الإنسانية الكبرى، لا مجرّد حدث محلي أو سياسي.

وفي زمنٍ صار فيه الأدب العربي مهددًا بالابتذال السريع والانجراف وراء السوق، ظلت "بشرى أبو شرار" وفيّة لمعيارها الخاص: أن تكتب ما يستحق البقاء، لا ما يثير الضجة العاجلة. أن تكتب لتضيف إلى الذاكرة، لا لتملأ الفراغ. أن تكتب لتجعل من القارئ إنسانًا أكثر وعيًا بإنسانيته، لا مجرد مستهلكٍ لجماليات اللغة.

في هذا الملف، حوارٌ مع "بشرى أبو شرار"، لن نكتفي فيه بالأسئلة المعتادة عن البدايات والمشاريع القادمة، بل سنغوص معها في العمق: في الفرق بين القصة والرواية في تجربتها، في معنى الجوائز ومغزاها، في دور الكاتب الفلسطيني وسط عاصفة التطبيع، في علاقتها بالنقد، في رؤيتها للسرد النسوي العربي، في إحساسها تجاه القارئ الجديد الذي تلاحقه الشاشات، وفي الحكاية التي تطاردها رغم كل ما كتبت. سنتوقف عند تلك اللحظة التي يكتمل فيها النص بين يديها، وعند النصوص التي تمنّت لو لم تكتبها، وعند المشاريع التي لم تر النور بعد وما زالت تطرق قلبها في الليل.

هنا، سنفتح دفاتر الحكاية على اتساعها، ونسير معها في أزقة النصوص التي شيدتها، من "قبل التحرير" إلى "مرافئ الغيم" و"قمر في الهاوية"، نبحث عن الحكاية التي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وعن اللغة التي ما زالت قادرة على حمل فلسطين على أكتافها، وعن الإيمان الذي يجعل الكاتبة تمضي في طريقها، رغم كل الهزائم المؤقتة، نحو النصر الذي لا تحده الجغرافيا ولا تعجّله التواريخ.

هنا، حيث تمتزج الذاكرة بالحبر، وحيث تصير الجملة سلاحًا، والكلمة وطنًا، سنحاول أن نلمس سرّ الكاتبة التي آثرت أن تمشي في حقل الألغام الأدبي وهي تحمل بين يديها وردة وحقيقة.

-19-08-2025-09-09-06-5001.png)

بقلم: عيسى قراقع

إلى حبيبتي في جباليا

يا بحر غزة،

يا مرآة الزُّرقة المتعبة،

يا جدار الصراخ الأزرق،

غزة تغرق،

وهي هناك… في جباليا،

تحتمي بصبرها،

بأحلامٍ صغيرةٍ خبّأتها تحت الوسادة،

باسم حبيبٍ ما زال ينتظرها على ضفة الخوف.

.....

غزة تغرق،

والسماء تمطر موتًا لا يفرّق بين بيتٍ ومأذنة،

بين طفلٍ وابتسامة،

بين قلبٍ وعصفور.

......

وأنا هنا،

أعدّ أنفاسي،

وأتتبع الأخبار كما يتتبع العاشق ظلّ حبيبته في الزحام.

.....

أين أنتِ؟

هل قُتلتِ؟

هل جُوّعتِ؟

هل نزحتِ إلى جنوبٍ أكثر ظلمة؟

هل تحت الركام،

أم فوقه تبحثين عن شربة ماء؟

.....

أخاف...

أنكِ الآن في زنزانة باردة،

يُساء إليكِ كما يُساء لكل نساء غزة.

أخاف أن يدا تجرّكِ من معصمكِ،

أن يُسحب حجابكِ،

أن تُضربين لأنكِ قلتِ "أنا بريئة".

ولا أحد يسمعكِ،

إلا الله…

ووجعي.

.....

يا من كنتِ تهمسين لي حبًا،

هل ما زال صوتكِ سالمًا؟

أم كسروه؟

هل ما زال وجهكِ كما كان،

أم طبعت عليه الحرب ختمها؟

.....

رأيتكِ في كل صورة،

في كل طفلة تبكي،

في كل امرأة تمشي بلا ظلّ،

في كل شابةٍ ملفوفةٍ بالبطانية،

قلت: هذه هي.

ثم خفتُ أن أكون صدّقت حلمًا… أو كابوسًا.

.....

يا بحر غزة،

أين موجك الذي يحمل النداءات؟

أين عصا موسى؟

أين سفينة نوح؟

أين يسوع،

ليمشي فوق الماء

ويطرق باب المخيم؟

.....

كل شيء مات إلا انتظارك.

كل الأبواب أُغلقت،

إلا الباب المفتوح في صدري عليكِ.

.....

يا زهرتي،

يا قنديلي في هذا الظلام،

إن عدتِ،

سأكتب اسمكِ على جبين الليل.

وسأزرع نخلة في قلب المخيم

تثمر رغم الحصار.

.....

وإن لم تعودي…

فسأحبك كما يُحبّ الشهداء الحياة التي لم يعيشوها،

وسأقول للعالم:

كانت هنا حبيبة،

من جباليا،

حبّت…

وصمدت…

ورحلت واقفة

-19-08-2025-09-12-25-1657.png)

بقلم: قمر عبد الرحمن

صرخةٌ مُرّة

صرخت زهرة الصبّار

وبدت حمراء على غير عادة

من قلب الحصار تصرُّ على عناق المدينة

رغم نشر الهول، رغم صبّ النّار

.....

هذه الزهرة، هدية الخيام

تحت السماء الهادرة

بشتّى أنواع القنابل

وبكلّ أطياف العار

.....

حين تستسلم الحرب غدًا

سأهدي هذه الزهرة الحمراء

لمن أحبّ، وابتسم لها

لن أتنكّر لنفسي

......

سأفتح معابر فؤادي لأقصى حدّ

وأفكّ جبيني المقطوب

وأتذكّر.. أنّ في وطني فقط

تصرخ زهرة الصبّار

/////

شعر: نهى شحادة عودة

الكتابةُ بأرِيجِ الياسَمِين

أَكتبُكُ وكأنَّنِي للمرَّة الأولى

أعْلمُ مِن أين يُؤْتَى بِجَمالِ الحَرْف

حُزْنه

قُرْبه

فَقْده

واشْتِيَاقه

لم أكنْ فراشةَ خَشِيَتْ ضوْءًا مُفاجِئًا

ذهبتُ إليكَ رغم السِّيَاجِ الحُدودِي

رغم الغَيْبِ

فهذي بِلادُنا عَلَّمَتْنا الصَّبْرَ

الأمَلَ

والكثيرَ مِن الحُبِّ والانْتِظار

.....

لمْ أكُنْ وَرْدةً تمتلِكُ لَوْنًا واحِدًا

لطالَمَا أفْزَعَتْنِي فِكرةُ ذُبُولِها

كنتُ أفَضِّلُها مُصْطَنَعةً

حتى أتَيْتَ

رَوَيْتَ

فأحْيَيْتَنِي

لم أكنْ مُتَّهَمًا يبحثُ عن بَراءَتِه

في خِضَمِّ مَعارِك كثيرة

كنتُ الضَّحِيَّةَ والجَلاَّدَ في آنٍ

فما أكْثَرَنِي بالوُدُّ

ولا أعْرِفُنِي إنْ ظَهرتْ أنْيابِي

.....

لم أكنْ طفلةً تَعْدو

بين الشَّوارعِ عَبَثًا

بلْ كنتُ أنْقُشُ ذِكْرى مُرُورِي

حتى غَدَوْتُ ياسمِيَنةَ بِلادي

فبدأتْ الشَّوارِعُ تَذْكُرُنِي

إنْ نَسِيتُها يومًا

.....

لم أكنْ امرأةً تَرْضى بأنْصافِ الحُلُولِ

حتى بُشِّرْتُ بِكَ

فكُنْتَ اكْتِمالِي

مُنْشِدَ انْتِصاراتِي

وغُرَفِي المُغْلَقَةِ عَلَيَّ

.....

لمْ أكُنْ تَقلِيدِيَّةَ الرُّوحِ

العادةِ

أو البَوْحِ

كان نُورُ اللهِ يُرافِقُنِي

نَبَذْتُ القَبِيلَةَ كمَا نَبَذَتْنِي

وهَا أنا ما بين حياةٍ وموْتٍ

رَسَمْتُ بِحِرَفِيَّةٍ حُرُوفَ اسْمِي

-19-08-2025-09-11-49-4711.png)

بقلم: فايز سلطان - يافا

رد زعيم "الهُنود الحُمر" (سكان الأرض الأصليين) على العرض الأوروبي لشراء أرضهم!

كيف نستطيع

أن نبيع أو نشتري

السماء ودفء الأرض

ما أغرب هذه الافكار

كيف نبيع طلاقة الهواء

كيف نبيع حبات الماء..

ونحن لا نملكها

كل شبر من تراب هذه الارض

مقدس عند شعبنا

كل خيط من ورق الصنوبر

كل شاطئ رملي

كل مدى من الضباب

في غياهب الأحراش كلها

كل حشرة تمتص ما تمتص

أو تَطِنّ

كل مقدَّس في ذاكرة شعبي

وتجربته مع الحياة

موتنا.. النّسغ الذي يسير في الأشجار

يجري في ذكريات الإنسان الأحمر،

ساكن هذه المنطقة

موتى الإنسان الأبيض

ينسون مهدهم

عندما يمشون بين النجوم

أما موتانا فإنهم أبداً

لا ينسون الأرض الطيبة

لأنها هذه الأرض هي أم الإنسان الأحمر

نحن منها وهي منهم

الأزهار العطرة إخوتنا

الحصان الغزال النسر العظيم..

والقمم الصخرية وندى المروج

ودفء جسد الحصان

كلها من هذه البيئة وهذه الأسرة

إذاً فزعيم واشنطن الكبير

حينما يقول في رسالته

إنه يريد أن يشتري بلادنا

إنما عليه أن يسألنا

ماذا يطاق... لأن أرضنا مقدسة!

-19-08-2025-09-13-08-1257.png)

بقلم: إنعام سعيد - غزة

ومضات

(كعناق أو الغياب ذاته)

سطران لا ينتهيان

ينزف الحبر كلما مس القلب طيفهما

الشوق والحنين

.....

كلمتان متضادتان

يرتطمان في قاع الليل

غيابك وحضورك

.....

وجعان لا يفترقان

آلام رأسي

وغيابك

.....

نافذتان

الأولى على بساتين الروح

والأخرى مرفأ الذكريات

.....

بابان لا يغلقان

ما بيني وبينكَ

والحديقة الوردية

.....

في الواقع

كما الحلم

أنا أيضًا لك

.....

بين بابين لا ثالث لهما

كَعناق

أو الغياب ذاته

.....

سطران يمتصان وجع القلب

الأول حبيبي

والآخر في قصيدتنا

.....

غائبان لا يعودان

الحب و

الأنا

.....

طريق ضيق

بين الليل والنسيان

درب الياسمين

.....

لون فاتح ومخملي

منسوج على ظهر القصيدة

عروق الليلك

.....

غصة في الروح

كلما فتحت نافذتي

غياب الياسمين

.....

أغنية لقلبي

تطلع بطلوع الضوء

صباح الخير

......

صوت من تلال الحب البعيدة

يزيح ضباب المدى

غناء أبي الحناء

.....

قطرتان على خد الياسمين

تجريان كلما ضاق المدى

دمع المليكة

.....

قمران يلتقيان سرًا

يدثرهما غيم أبيض

وجه أمي وأبي

.....

(رفة)

قبل الحرب

وفي الحب

إكراما لِجُرحٍ عَتِيق

سَتتم مَرَّاسِم النّسْيانِ

قبل (رفةٍ) في القلب

وبعد صلاة الروح

.....

وصايا ليست معلقة

الأَبواب المؤصدة

فَلتَبقى مغلقة

امْتثالًا لِوصيةِ القلب

.....

كَصوفي

تصل روحها

لا تعمر حزنًا بقلبها

-20-08-2025-02-19-05-1735.png)

بقلم: همام الطوباسي

ماذا بقي من صمتكم؟

هل هناك ما يستحق الصمت؟ جرح غزّة نازف، وشهداؤها يتسابقون إلى طابور الشهادة. أين أنتم؟ وماذا يفيد صمتكم العازف على جراحهم؟ ماذا سأقول للتحقيق إن سألوني: من قتل مريم؟ وإن سألوا: لماذا قُتلت سلمى؟ نعتذر؟! أيفيد الاعتذار بعد كل هذا الدمار؟

اغتصبوا الحرمة، وهدموا الديار، وجوّعوا الأطفال... ماذا بعد؟

ماذا أقول في التحقيق إن سُئلت عن صمتكم؟ وإن سألوا عنكم، ماذا تقولون أمام ربكم يوم الحساب؟ تقفون وتعتذرون، وأنتم من حفلة إلى أخرى ترقصون، وتتبادلون الابتسامات، وتأكلون الحلوى، وتقودون المركبات، وتعودون إلى بيوتكم لتناموا في سبات.

آسفون شهداءنا، أنتم أكرم منا جميعًا. آسفون أطفالنا، أنتم أجمل منا جميعًا. أنا لن أعتذر، بل أنا أقوى من عزيمتكم، وأقوى من صبركم، وأشدّ على أيديكم، وأقبّل الأرض تحت نعالكم.

هناك حشد من الناس... أهناك شهداء جدد، أم هناك عروس تُهيّئ نفسها لحفل زفافها؟ بل هناك زفّة شهيد، قُتل أمس بدم بارد، إلى أنس الشريف، صحفي غزة والعين الساهرة، وإلى صحفيي غزة، وإلى جرح غزة النازف إلى ما لا نهاية، أكتب بدمائكم قصيدتي.

أعلّم صبركم طفلتي، وأقرأ أمام الجماهير وصيتكم، وأعلم أنهم صمّ بكم، لا يتكلمون ولا يسمعون. أعلم أن الدنيا أصبحت في عالم آخر، وأنتم في عالم بعيد عنهم.

لا أقوى على إقناعهم، لأن قلوبهم أصبحت مثل صخر الصوان. لا ألوم أحدًا ولا أعلّم أحدًا، لأن كما يقولون في العامية: كل واحد عقله براسه يعرف خلاصه.

-20-08-2025-02-19-31-8615.png)

بقلم: علي شكشك

محمود درويش "كِتابُ حنين الأب"

شيءٌ ما كان يتشكل في تلك الرحلة، في ذلك المشهد الذي تفر منه الذاكرة، لكنه يلاحق الذاكرة، دون هوادة، كأنّه يجرح عمقنا الخبيء، كما لا نريد أن نُشفَى منه، كأنه نحن، كأنَّه كلُّ الحكاية، ولا نبوح به، كأنَّه سرُّ الرواية، محاولةٌ للغياب، وزادُ المعاد، قوسُ دائرةٍ يبحث أوَّلُها عن أوّلِها ليكملَ ذاتَ الحضور شكلُ الغياب، هكذا كان الخروج، الخروج الغريب الأوَّل، الأوَّل الأوَّل، بكل تفاصيل الغموض وألوان شتات الانفعال، فالطرق تضيق في الوراء، وتتسعُ معها باحةُ الدار، "وبئرٌ وصفصافةٌ وحصان، وعبّادُ شمسٍ يحدِّقُ فيما وراء المكان".

"وأبي خجولٌ، يا أبي ماذا يقولُ ولا تقول

حدّثتُه عنه فأومأ للشتاء، ودسَّ شيئاً في الرماد

لا تعطِني حُبّاً، همستُ، أريدُ أنْ أهَبَ البلادَ

غزالةً، فاشرحْ بدايتَك البعيدةَ كي أراكَ كما أراك

أباً يُعلمني كتابَ الأرض من ألفٍ إلى ياءٍ.. ويزرعُني هناك

لغزٌ هو الميلاد ينبتُ مثل بلوطٍ يشقُّ الصخرَ في

عتبات هذا المشهد العاري ويصعدُ ثمَّ يَكسره السواد

نخبو ونصبو تنهضُ الأفراس تركضُ في المدى، نكبو ونخبو

فمتى ولدنا يا أبي ومتى نموت، فلا يجيبُ، هو الخجول

والوقت ملك يديه يرسله إلى الوادي ويرجعه إليه

وهو الحديقة في مهابتها البسيطة، لا يحدّثني عن التاريخ في

أيامه: كنا هنا قبل الزمان وهاهنا نبقى فتخضرّ الحقول".

هو الاحتضان الخجول البعيد المفعم بالقرب والقلب، الصامت الناضح بالكلام، بلا كلام... طوال الطريق، عام ثمانية وأربعين، من البروة إلى لا مكانٍ في القصيدة..

" أنت الذي خبّأت قلبك يا أبي عنّي فآوتني حياتي

فيما أرى من كائناتٍ لا تُكوِّنُ كائناتي

والآن تسحبني أبوتك القصيّةُ مِن يديَّ ومِن شتاتي".

وهو سقف الحياة وسقف المساء وهذي السماء، وهو ما سأصيرُ إليه ليرضى، ويعرف أني فهمت الذي لم يقله، الذي قاله في الطريقِ إليه، وهو كلُّ المعاني، وأجوبةُ المسألة، مسلة كل البلاد وحامي نزيف العيون وبردٌ على كل نارِ، وهو شوق الوصول وعزة بوح الأماني، وضعف القصور، وهو الوصي على السنابل والحصان، وعلى الطيور..

"أنا قادمٌ حيًّا وميتا، يا أبي تَوًّا.. أتغفرُ لي جنوني

بطيورِ أسئلتي عن المعنى؟ أتغفر لي حنيني

هذا الشتاء إلى انتحارٍ باذخٍ؟ شاهدت قلبي يا أبي

وأضعتُ قلبك يا أبي، خبّأته عني طويلاً، فالتجأتُ إلى القمر

قل لي أحبك، قبلَ أن تغفو.. فينهمر المطر".

وهو "أبد الصُّبّار" يطوي على شوقِه شوقَه، ولا نتحَ فيه، ويعصرُ ما فيه من ماء فيه، ويُنبتُه شوكةً شوكةً يتجدّدْ، ودمعُ الضلوع يَهيجُ قصيداً ويُكمِلُ دورتَه في النشيد، فلا يتبدّدْ، ولْيتسرَّبْ ما زاد عن قدرة الروح دمعاً، في دمع أمّي، رغم أنّي "أعشقُ عمري، لأنّي إذا مِتُّ أخجلُ من دمع أمّي"..

"- إلى أين تأخذني يا أبي؟

- إلى جهة الريح يا ولدي

... وهما يخرجان من السهل، حيث

أقام جنود نابليون تلاً لرصد

الظلال على سور عكّا القديم

يقول أبٌ لابنه: لا تخف. لا

تخف من أزيز الرصاص، التصق

بالتراب لتنجو

.....

- ومَن يسكنُ البيتَ مِن بعدنا يا أبي؟

- سيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي"

إنها تلك الرحلة الأولى الغريبة، الغريبة الغريبة، تعبَتْ رأسُ الفتى الناظرة إلى ألأعلى، إلى وجه أبيه، وتعبَتْ روحُ أبيه من طفولة محرجةٍ في الأسئلة:

"- لماذا تركتَ الحصان وحيدا؟

- لكي يؤنِسَ البيتَ يا ولدي

فالبيوتُ تموتُ إذا غاب سكانُها"

صاعدين إلى الشمال، "سننجو ونعلو على جبلٍ في الشمال، ونرجعُ حين يعودُ الجنودُ إلى أهلهم في البعيد" لم تكن رحلةً في الجغرافيا فقط، من حيفا أمام المشهد الحربي، ولم تكن البداهة تحتملُ مفارقات الرحيل، لكنها كانت تترجمها طفولةً، هي كل القضية، وتشربها خطوةً خطوةً، لتصبح كل الطريق، أبٌ يتكتم أحزانه ويهذي كلاماً كلاما:

"السنابل مثقلةٌ، والمناجلُ مهملةٌ،

والبلاد تبتعدُ الآن عن بيتها النبويّ،

يحدّثني صيفُ لبنان عن عنبي في الجنوب

يحدّثني صيفُ لبنان عما وراء الطبيعة

لكنَّ دربي إلى الله يبدأ من نجمةٍ في الجنوب

- هل تكلمني يا أبي؟

- عقدوا هدنةً في جزيرةِ رودس يا ابني

- وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي؟"

كانت يده المشدودة إلى يد أبيه، حبلاً سريًّا يرشح بالمجهول والسؤال ويسأل الأمان للدار والحصان، وتقطرُ فيه جرحَ الروح، وتماسُّه برعشِ روح الروح..

"- هل سنبقى، إذن، هاهنا يا أبي

تحت صفصافة الريحِ

بين السماوات والبحر؟

- يا ولدي كلُّ شيءٍ هنا

سوف يشبه شيئاً هناك

سنشبه أنفسَنا في الليالي

ستحرقُنا نجمةُ الشبه السرمديّةِ يا ولدي

- يا أبي خفّف القولَ عنّي

- تركتُ النوافذَ مفتوحةً لهديل الحمامْ

تركتُ على حافّةِ البئرِ وجهي

تركتُ الكلامْ

على حَبلِه فوق حبلِ الخزانةِ

يحكي، تركتُ الظلامْ

على ليلِه يتدثَّرُ صوفَ انتظاري

تركتُ الغمامْ

على شجرِ التين ينشرُ سروالَه

وتركتُ المنامْ

يُجدِّدُ في ذاتِه ذاتَه

وتركتُ السلامْ

وحيداً هناك على الأرض...

- هل كنتَ تحلمُ في يقظتي يا أبي؟

- قم. سنرجعُ يا ولدي".

شيءٌ ما كان يلد في تلك الرحلة، الذهاب والإياب، ذلك المشهد الذي حملته الذاكرة، ممزوجاً بهيبة الأب وذلك العميق في خبءِ الروح الذي لا يقبلُ القسمة، لأنه جوهرُ الأنا، ولا يقبلُ المساس، لأنه كلُّ الأنا، كلُّ الكرامة... فكيف حين يكون الأمر متعلقًا بالأب...

"- هل تعبتَ من المشيِ

يا ولدي، هل تعبت؟

- نعم يا أبي

طالَ ليلُك في الدرب،

والقلب سال على أرضِ ليلكَ

- ما زلتَ في خِفّةِ القطِّ

فاصعدْ إلى كتفَيَّ،

سنقطعُ عمّا قليلْ

غابة البطمِ والسنديان الأخيرة

هذا شمالُ الجليلْ

ولبنانُ من خلفنا

والسماءُ لنا كلُّها من دمشقَ

إلى سورِ عكّا الجميلْ"

هو خيطُ الطريق إلى البيت، الطريقِ الطويل، الطويل الطويل، "وهل تعرفُ الدربَ يا ولدي؟"، هو الدرب كلُّ المنافي وكلُّ السفر، وكلَّ القصائد، كلَّ الحياة، وفَلَكُ الأسئلة، من حبّةِ القمح إلى درب الجلجلة... درب آلام الأب، والذي ظلَّ يقطعه بإصرار، وظلَّ هاجسَه المسكوتَ عنه، لأنه وقود القصيدة، ولو تنفس خارج إيقاعها لما كانت، يكبرُ ويكبرُ معه، يكتبُ ويكتبه معه يصحو ينامُ معه، ويُطوِّرُ أدواتِ نصِّه معه، ويسكنُ في المجازِ معه، ويذهبُ في الـ "ما وراءِ" إليه، الطريقُ إلى البيت أصبحَ كلَّ الطريق، قطعه مرتين، وفي المرتين لم يصلْ، وفي المرتين وصل، درب آلامِ الأب التي لم يَبُحْ بها أبداً، لأنّ مهابة الأب أكرمُ مِن أنْ يُفصحَ عنها، ولكنها ربما كانت حاديةً، ومُكَوَّرَةً من أوّلِ قوسِ الدائرة إلى أوَّلِ قوس الدائرة:

"- وهل تعرفُ البيت يا ولدي؟

-مثلما أعرفُ الدربَ أعرفُه"

وسأسيرُ إليه، بكلِّ إيقاعِ قصيدتي، "ياسمينٌ يُطوق بوابةً من حديد، وعبّادُ شمس يُحدِّقُ فيما وراء المكان"... "وفي باحة البيت بئرٌ وصفصافةٌ وحصان.. وخلفَ السياج غدٌ يتصفّحُ أوراقنا... "، ولا أريدُ لهذي القصيدةِ أن تنتهي... يا أبي...

"- يا أبي هلْ تعبتَ

أرى عَرَقاً في عيونك؟

- يا ابني تعبتُ.. أتحملُني؟

- مثلما كنتَ تحملُني يا أبي،

وسأحملُ هذا الحنين

إلى

أوَّلي وإلى أوَّلِه

وسأقطعُ هذا الطريقَ إلى

آخري.. وإلى آخِرِه".

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء: من الكرمل إلى غزة.. فلسطين تكتب درويش من جديد

أصدر الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين يوم السبت من الأسبوع الماضي بيانًا في الذكرى السابعة عشرة لرحيل الشاعر الخالد محمود درويش، جاء فيه: "تنحسر الظلال عن القباب، وميناء اللغة يتجهّز لاستقبال مركب الذكرى، لا زهر يكفي للمنحدرات المثقلة، ولا فلسطين غير ضفائرها النار في الحياض، تستبيح إسبارطة الجديدة الفصل الحالي من حياة الفلسطيني، فوق كل استباحة سبقت توابل الشطب القاتلة، والذكرى افتكار الراحلين من بلورة الوفاء، لا امتلاء الفراغ على بلاط الوقت.

ولأنك سيد الكلمة المقاتلة في إصبع الفدائي الأول، نبقي ذكراك على حناء أرواحنا، لنردّد معك اسمك في الصدى.

محمود درويش، الاحتمال الأقرب لماء العطاش في جفاف الشفاه الشعرية، الكمال الأبهى في سفينة أبحرت من أوردة الليلك وشقّت صحارى المتعبين، وبقيت تنتظر تلويحة المتأخرين في ساري الفداء، والجمال الأنقى رغم حصار المحاصرين بالحنين إلى الديار العتيقة، وما اقترفته القلوب من بكائيات حديثة الألم في درب المقهورين المصلوبين بالخذلان، ومحيط كالبيد مشلول اليد لتقديم خبز “سعاد” للموجوعين؛ سعاد الفدائية الشهيدة، كحيلة العينين ببارود التضحية كما قالت سميرة عزام.

ولأنك محمود درويش، أغنية الفضة الباقية، تجري أنهارك إلى اليوم لتسقي بيد الثابتين على قمة جبل الأمنية بالخلاص.

سبع عشرة سنة وأنت تعزف فينا صمود الشعر في خوابي البقاء، تعيد إلينا الهوية من غير نقصان، وتحثّنا إليك لمصدّق أن الحياة تستحق هذه الأرض، لأنها أمّ البدايات، كانت وستبقى إلى يقين البيلسان وهو يقرع باب الشتاء قبل الأوان.

ولأنك فارس القصيدة، رغم غيابك الفيزيائي، باقٍ قمرة النوافذ المفتوحة في حلمنا السرمدي، رغم مقتلة الأبرياء في سنتين متواصلتين من غير شفاعة أو استراحة، يعيشها شعبنا، والكلام هنا لا يخرج من محبرة الدواة، بل من قيعان القلوب المجروحة بالفقد والخسران.

نكتب في ذكرى رحيلك، ليس على حيطان المخيم لأنها دُمّرت، وليس من قرع أجراس الكنائس لأنها أُسكتت، وليس من هدير بحر غزة لأنه نام في تابوت كبير ولا حنجرة لصوته الآن. نكتب لك من دم الكرمل الحزين، ومجاعة غزة المغدورة، ورماد بوابات المخيمات في جنين ونابلس وطولكرم والخليل، من مناديل الأسفلت المخلوعة في شوارع أريحا، وعرق الندى المتعب على أسطح طوباس، نكتب لك من انهزام البرتقال في خاصرة رام الله المثقلة بثرثرة أسراب الرجاء دون طائل، سوى نفخ الأماني بأحلام اليقظة.

لا يا سيّد الشعر، لسنا بخير في ذكرى رحيلك هذه، بل السهول الواسعة ضاقت على كف اليد الواحدة، والتلال موسيقى حزينة على جنائز الأعزاء الراحلين من غير ذنب، ولم تعد تتسع صدورنا لمزيد من أعاصير الموت. كل ما فينا يا محمود محاصر بالوجع والألم، مطروق القهر على سمكه الاستثنائي، كأن الفولاذ المذاب يصهل في داخلنا. فاعذرنا إن نسينا ورد ضريحك في الهوامش، ليس لأنك تُنسى، بل لأن الورد مات قهرًا على خيرة شبابنا. سنقول كلامًا في العزيمة، وسنعيد المدن إلى بلاطها المضاء بعين القمر، وسنرتّب النهارات لأطفالنا كي يرجعوا إلى مدارسهم في غزة، وسننفض الغبار عن المقابر الوسيعة، اتساع المجرة في المدى، فكل من فقد عزيزًا له في هذه الحرب أغلق باب الحياة وينتظر القيامة. كم الهشاشة فينا، وليس لنا غير الثبات قرب مئذنة أخطأها الموت. نم كما تشاء، ليوم ينتصر فينا الأمل على فلسفة المنحرفين والمزوّرين من عرب وعجم، ونؤكد – رغم غابات النزف الرجراج وإصرار الأعداء على شطبنا، باقون في مقولة لك:

"أيها المارون بين الكلمات العابرة

آن أن تنصرفوا"

رحمك الله يا محمود درويش، وسنبقى بالدم نكتب لفلسطين.

-20-08-2025-02-20-53-3261.png)

بقلم: المتوكل طه

عن "محمود درويش".. اكتمال الشاعر

لم يمت تماما… كان ذلك مجازا، أو مقاربةً لحدث الموت المكرور، الذي فَقَدَ دهشته، وأراد أن يستعيد مهابته، فضربَ أكثرنا مناعةً وحصانةً، ليثبت أن الغياب الناقص لا يكتمل إلا بهذا الحيّ العظيم.

.....

يا وحدنا! يا وردة الكونِ الكبرى، التي سقطت، دونما إنذار، كأنها اختُطفت على حين غرّة! سيفتقد العاشقون وسائدهم المعبأة بالسحاب، ولن يرى بعدك الثائرون الحمامَ يطير على أسلاك الحرير.

.....

بلغنا الجُلجلة، وانطفأت الجذوة على سرير القلب المخذول بأهله، الذين ألقوا أحلامه تحت سواطيرهم العمياء، ولم يحتمل هذا السقوط والاقتتال.. فسَقط، وراح قتيلاً آخر للخيبة، وعلى طريقته الأسطورية، احتجاجاً، غير مباشر، على حياة أَعدمَت ما اجترحه من عوالم، اعتقد أن فيها ما يستحق الحياة، وليس فيها كل هذه الرداءة والنكوص والانهيار.

ومن حقّ الجليل أن يحتضن زيتونته وغزاله المكحّل المزيون، وأن يحنو الكرملُ على مُنْشده الأجمل، وأن يحمله على جناح النوارس إلى البحر، كما حمله إلى الدنيا، بسنديانه وثياب أمهاته، وجدائل بنات المدارس، وطرقاته الوعرة الصغيرة، وبيوت الذئاب التي رحلت خوفًا من الجيش.

.....

ومن حقنا أن نندب، لأوّل مرّة، كما ينبغي، تعبيراً عن هذا الغياب الغولي الهائل. إننا ناقصون إلى حدّ الفراغ! ولم يعد ثمة مَنْ يرمّم صورتنا، ويواجه بأناقة حضارية، تلك الصورة النمطية المكرورة والممجوجة. إن قصيدة منه خير من ألف مدفع ومارش!

......

محمود مغنّي فلسطين الأمهر، وخالق الأبجدية الجديدة لشعر الأرض والمقاومة والانسانية، وهو الغابة التي لا حدّ لها، والتي يمور على ترابها الساخن الوثير كلّ الأشجار الواقفة، المغسولة بالمطر العنيف، ورذاذ الزلازل، وينبع في باطنها صغار البراكين، والخرافات، والأصوات المتداخلة، والصدى الوديع والمخيف. ومهما بلغت نيران الموت في هذه الغابة، فإنها قادرة على هضم ألسنتها وتحويلها إلى ضوء فتيّ باهر، يهزم الموت، ويردّ العدم والخوف على أعقابه.

.....

لم يرتبط درويش بفلسطين القضية، ارتباطًا عشائريًّا، بقدر ما أسس لانتماء إنساني أكثر عمقاً ونفاذاً، جعل غير الفلسطيني يجد نفسه ملتصقاً بهذه القضية.

.....

يقول أشياءنا كأنه تسلل إلى دواخلنا، والتقط تلك الماسة الزاهرة كالجمرة، وراح ينتظمها في عقد يقلّده صدر الوطن. أما البلاد التي كان يحلم فيها، فإنها ستستيقظ في مقبل الأيام دون ابنها المُعجز، الذي فاض، حتى طفقت الدنيا تلحق بكلام رسولٍ لم يهبط له الوحي، بل خلق هو رسالته وبُراقه وعصاه السحرية وطريق آلامه وتاجه الثمين.

.....

عندما يسقط الشاعر ميْتاً يصيح: لقد اكتملت! فيحيطونه من كل صَوْبٍ وجهة، ويرون ملء أعينهم أن الظلام، ومهما كان مُسلّحاً وشديداً، فإن القصائد تقف له بالمرصاد. مثلما تُذكّر الواقفين المحيطين به، بأن استدراكهم، للاحتفاء به، قد تأخّر كثيراً، وكان ينبغي أن يقفوا تحت شجرته الكونية، وينتبهوا إلى تلك التي نبتت، بعيداً عن مائهم، من بذرة روحه الحمراء.

والآن، ها هم يشربون عصارتها ليعيشوا إلى الأبد. فالشاعر شجرة الحياة التي تُبقي الآخرين خالدين، وإنْ رحل جسده.

.....

محمود الرائي المتعدد الذي يحفر في الأرض الحرام، هو نفسه الناقد الذي وجّه رمحه المتوتر إلى قلب الدريئة، التي تخفي وراءها الفساد والخراب والحروب الأهلية والوجوه الوثنية.

.....

ودرويش هذا الحوت الجبلي، وابن الحورية التي أخرجته من ثياب البحر والسنديان، ظل كائناً غير عادي، قد أدركه مَسّ من السماء، فصارت له هذه القدرة غير المعهودة في خلق الكلام المباغت والماتع والمثير، وربما يكون كلاماً يفوق المتوقَع من بني الانسان.

.....

ولعل قصيدة درويش تمتلك أن تمنح المتلقي غير مفتاح ومدرج، يولج معه هؤلاء القراء، ليمنح كل منهم ما يريد من النص ذاته، فيشرب الفيلسوف تلك الحكمة المختبئة، وينهل البسيط من أقواس قزحها اللونَ والغيوم.

.....

والخسارة تكمن في أننا سنفتقد الجديد المُدهش، الذي يُطالعنا كسيف الملحمة المُعافى والجليل. فالشاعر لا يموت، فهو هنا بكامل سخريته وكهربائه وحدّته وعطْفه وغنائه، وأسراب خيوله البريّة، وذهب لغته النابضة الحيوية البِكْر، إنه هنا بمعجزته البسيطة المذهلة، وستنسينا، بقوتها وسطوعها، رغماً عنّا، رحيل جسده.. لا غير!

.....

جاء درويش من لغته، التي خلقها، وتبادل معها دور الخالق والمخلوق، أو الصياد والطريدة، وراح يعلّمها لنا، بكل ما فيها من أساور ومناديل وشِباك وشبابيك، تطفح بالجمال والمعرفة والغناء المتعدّد الدرجات والمتداخل. وكان يطلّ علينا كالعرّاف المتبصّر، الذي جمع أُمّة الضاد، بسِحر حساسية أداته الفنية، وبمياه الفكرة التي عملت على وضع كل مستمعيه في بحيرة واحدة، يغسلهم فيها، ويرويهم من مائها، فيخرجون، وقد توحّد فيهم نوره الوهّاج، ما خلق حالة جماعية تمتد من الماء إلى الماء.

.....

لقد شهد محمود درويش موته ورآه، وأقام جدارية عنيدة لتصدّ خفافيشه الغامضة، وانتصر درويش على الموت، بأن مكّنه من جسده، لكن الموت لن يبلغ ذرى كلامه البعيد.

.....

كانت القلّة، من المثقفين الحقيقيين يغبطونه على رِفْعته واختلافه، وكانت الكثرة المخاتلة التي تدّعي الابتكار، وتطحنها عُقد النقص والصَغَار تحسده، وكأن ثمة متّسعاً في ظلّه، لهؤلاء المساكين، الذين يحسدونه، حتى على موته، وعلى هذا الكرنفال والوفاء البديع من الناس، الذين لا يعرفون آليات التعويض والنمائم الصغيرة وحركات الطواويس.

.....

ربما نسهو ونسير إلى مكتبه، أو نطلب رقم هاتفه، فتجيبنا الآلة أن صاحب هذا الرقم قد مات! فيفور الحزن طازجاً من جديد.

.....

اليوم، أمسى الشِعر يتيماً! رغم أن ربّه أخرجه من التابوت، وسقاه من ريق قلبه، فتعالى! ولم يعرف ناقد أن ثمة نقصاً في بيت هذا الجنيّ الساحر، فهو كالرمّانة المكتملة، وصار ثاني اثنين، المتنبي ودرويش، عبر مفازات القرون والأزمان، فأصبح الزمن القادم يتيماً هو الآخر، وأرجو ألاّ يطول يُتْمه!

وفلسطين، أيضاً، يتيمة جداً، فلم يعد لها أسماء ورموز، بعد أن عرفها العَالم من خلال اسمين كبيرين هما ياسر عرفات ومحمود درويش..

.....

ويظل شعر محمود درويش وثيقتنا الوطنية والسوسيولوجية والنضالية والإنسانية أيضاً، ويستطيع أيّ باحث أن يجد في هذه الوثيقة تاريخنا الذي أصّله الشاعر بحروف تليق بالخلود.

.....

إن هذا العملاق المنذور للأزرق، هو نفسه الذي جعل قصيدته، غير العمودية، والتي لم تسقط في المباشرة والمجانية والخطابية الفجة، قادرة على أن تكون أغنية وشِعاراً ونشيداً يشحذ المواطن، الذي يدفعه ذلك الغناء العالي، إلى أن يهجم على عين البندقية، محمولاً على إيمان عميق، يرنّق مداركه ووجدانه، ويملأ عقله وقلبه، ويظل مصدّقاً ومعتقداً بأن ذلك النشيد الموقّع والمطهم بالأرض والثورة والحرية، هو وثيقة النصر والخلاص، التي يجب أن يمهرها بدمه.

.....

أعطى درويش للمقاومة معنى أكثر اتساعاً من القتال، ليصل المفهوم إلى الانحياز إلى الجمال والحق والخير والعدل، في مواجهة البشاعة والاستغلال والاحتلال…

.....

ومحمود الذي شكّل الذائقة والسقف الجمالي، وصار صاحب أكبر مدرسة في آخر نصف قرن، حتى أكاد أقول: إن الشعر الفلسطيني، خاصة، والعربي بشكل عام، مع استثناءات ونتوءات مضيئة بادية ومختلفة، هو قصيدة واحدة متنوعة تنتمي إلى مدرسة هذا الشاعر، الذي كتب دراما الروح الجماعية، فيما كتب معظم الآخرين دراما الحدث

.....

عندما كان بيننا كنا نقول: هذا هو الخارج من جلسة قلبه.. المتوحّد بعيداً وسط الحضور! يبدو آدمياً، ويتراءى للناس كأنه متعالياً! تراه خاشعاً على مشهدٍ من أناييسِ المعبدِ وعاموده! وتلحظه يحفرُ فقحةَ الزهرة الصغيرة، أو تلمحّه تمثالاً راكعاً متأملاً في أُمّهِ التراب.

كأنّه امرأة تلفُّ يديها حولَ عُشّاقها الفتيان، وتسحب شرايينهم بأيديها الكثيرة، ثم ملّت اللعبة فتجمّدت إلهةً صامته. وقيلَ هو الذي سرقَ النارَ، وَلاكَ الطيرُ كبدَه. وقيل هو الحلمُ الكبير الذي ندور في فلكه، غيرَ أن رأسَه المُتعبة ستلقينا مثل ندم الخيانة في النسيان. وقيل هو الكوبرا التي ظلّلت النبيَّ الأمير، ولمّا نجا أحبّت أن تُهدي قوامها للنساء.

وقيل هو المتخّلع الأنيق الذي لن يتوب ما دامت الأمطار المسحورة تتكوّر كشحاً يعوي. وقيل هو الواقف تحت الشمس الناغرة شاخصاً في يوم القيامة. وقيل هو اليتيم الذي قدَّ أضلاعَه كَمَنجةً مذبوحةً تحت شبابيك الياسمين. وقيل هو ما وجدوه في قعر الكأس المقدسة في ذلك الكهف المغلق منذ الخليقة، فاختلفوا على ما فيه، فمنهم من رآه سُلافة، ومنه مَن تبيّنه ندى السماء الأول، ومنهم مَن قال: هذا عَرَق الروح، وآخرُهم قال: هذا دمع الشهوة أو الاختلاج أو الحنين إلى كل شيء. وما زالوا يجهلونه، أو يتجاهلون شخصه.

غاب فلم يفطنوه! وعاد فلم يحتفوا به.

واتهموه بكل الهنات والخروج. وحينما صاح قالوا: هذا صوتنا المنهوب. وعندما صمت فَرَدوا له النطع الواسع.

ولمّا سافر جرّدوه من حبق أُمّه البعيد. وحَضَر، فلم يحضروا، كانوا يُعدّون له المشنقة.

طلع من لَحده الضيّق - كان مغشيًّا عليه من ريح حامضهم النافث - فوجودهم يدُبّجون له مديحَ الغياب.

وعندما أيقنوا أنه حيٌّ وله عُمرُ نوح، احتشدت صدورُهم وانفجرت، وماتوا غيظاً. وظلّت المشنقة تتأرجح دون جسدٍ يتدلّى، غيرَ أني أرى مجموعةً جديدةً تهتف لغريبٍ جديد، وكانوا فرحين، فقد تأكدوا أنَّ غايتَهم حاضرة.

.....

ومحمود درويش أسطورة الناس، التي اتفقوا على أن قوامه يحتمل أثقالهم وهواجسهم ورغباتهم، فوضع كل فلسطيني وعربي شيئاً من نفسه في محمود، وأصبح محمود مِلْكاً لكل الناس الطيبين، الذين استجاب لهم، وتماهى معهم، وأصبح وجدانهم وكلام روحهم، وأفتُتِنوا بمخلوقهم، وأصبح نجمهم الذي يسعون إليه، ويتلقفون قصائده، ويحفظونها عن ظهر قلب، ما يفسر تلك الجماهيرية والإقبال، منقطع النظير، على أمسياته وقراءاته وكتبه.

ولهذا، فإن كل عربي وإنساني، يحس أنه خسر حصَّته في هذا العملاق الفذّ، وانهدم جزء من رمزه الذي كان يفتخر به ويباهي.

.....

في السجن، كنّا نصدقه، ونردد بحناجر الفولاذ أشعاره، وأغاني مارسيل التي نشرته أُفقاً نارياً، يهدم الجدران ويُصدّع الزنازين، ويُصيب حراس المعتقل بالذعر والهلع، حتى يقفوا وراء مدافع الغاز المسيلة للعار ورشاشاتهم العمياء، ليواجهوا ذلك الصوت الجماعي المزلزل.. وإن قصائده محفورةٌ بالأظافر والدماء، على تلك الجدران، التي لم تكن عائقاً أمام مشاوير الروح، السارحة بعيداً مع اليمام، والعائدة مع الشمس في الليل.

.....

ويبقى محمود وطننا الشعري، الذي جعل فلسطين جرساً في قلوبنا، ترنّ على الشفاه وفي الكفوف، وفي الأفاق، ويظل محمود الاسم الذي نفرح به فرحاً تاريخياً، ونزهو بأننا عرفناه!

.....

ومحمود المتفّرد يكون اليوم قد أكمل زينته ورحل، لكننا ما زلنا في بيوت العزاء، أو نقف أسراباً على حواجز الجنود، أو في السجون، أو في المعازل أو المخيمات.. ولم نمتلك أسباب الزينة لكننا نمتلك قصيدة جاءت من السماء.

درويش مثل المعابد والعواصف والبحار لا يموت، ومثل الموسيقى والصلاة وأبناء الأنبياء الذين يظلّون في فضاء الأيام وساعاتها.

-20-08-2025-02-21-19-3157.png)

بقلم: وسام فتحي زغبر (كاتب صحفي من قطاع غزة وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)

في الذكرى السنوية لرحيله.. "محمود درويش".. الغائب الحاضر في وجدان الوطن

في التاسع من آب/ أوت، نعود كل عام إلى غياب محمود درويش، الشاعر الذي لم يكن مجرد صوت شعري، بل تجسيدًا لهوية وطن يصارع على بقاء اسمه تحت شمس الوجود. رحل درويش، لكن فلسطين بقيت فيه، تتنفس في كل بيت شعر كتبه، وتصرخ الآن، بصوت أعلى من أي وقت مضى، في وجه حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

لو كان درويش حيًّا بيننا اليوم، لما كتب مرثية، بل صرخة شعرية تليق بالمجازر، بمآسي المستشفيات المقصوفة، بأكباد الأطفال المحروقة تحت الركام، وبالمخيمات التي تحولت إلى مقابر جماعية. لكنه، في الحقيقة، سبقنا إلى ذلك. ففي كل قصيدة تركها، كان يكتب غزّة قبل أن تُقصف، ويؤرّخ جراحنا قبل أن تُفتح. حين قال: "نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا"، كان يعرف تمامًا أن هذا "السبيل" محفوفٌ بجرافات الاحتلال وبارجات الموت.

حرب الإبادة الجارية ليست حدثًا عابرًا في دفتر الألم الفلسطيني، بل اختبار أخلاقي للإنسانية جمعاء. والمفارقة أن صمت العالم عن هذه المذبحة يجعل من كلمات درويش سلاحًا أخلاقيًا يتجدد: "سيموتون جميعًا، ونبقى.. نحن نكتب أسماءنا بالدمِ الطالع من جرح السماء، ونرسم خريطة الوطن على جدران السجن".

في زمن المجازر، تصبح قصيدة درويش وثيقة إدانة للقتلة، ودليلًا على أن الكلمة الصادقة تعيش أطول من الرصاصة. لقد كان شاعرًا يحمل على كتفيه فلسطين كلها، بكل مدنها، من رام الله التي دُفن فيها، إلى غزة التي تنزف الآن وحدها، والتي قال عنها ذات مرة:: "غزة لا تبحث عن النصر، لكنها تملك أخلاق المنتصرين". ومع كل بيت يُقصف اليوم، نستعيد قصيدته كي لا نفقد عقلنا في جنون الخراب، وكي لا نصير أرقامًا بلا ملامح.

فالشعر عند درويش لم يكن ترفًا، بل ضرورة وجودية، طريقًا للحفاظ على الإنسان فينا، في وجه مشاريع الاقتلاع والمحو والقتل الجماعي. إن تذكر محمود درويش اليوم، وسط ألسنة اللهب في غزة، ليس فعل وفاء فقط، بل دعوة للاستفاقة. فالشاعر الذي قال "كن صديقًا لنجومك، وانتظرها...!" لم يكن يغنّي للسماء، بل كان يحرّض على الحلم، حتى في أوج العتمة. والحلم اليوم هو أن ننجو كفلسطينيين من هذه الحرب، بأقل ما يمكن من الخسائر في الجسد، وأكثر ما يمكن من الصمود في المعنى. في ذكرى رحيله، لا تكفينا الكلمات. علينا أن نحفظ إرثه كأداة مقاومة، ونرفع قصيدته في وجه العالم الصامت، لنقول كما قال ذات يوم: "ليس الموت هو الخسارة، بل أن نعيش موتى من الخوف ومن النسيان".

سلامٌ على محمود درويش شاعر الأرض والإنسان في عليائه، وسلامٌ على غزة التي تمشي الآن في جمر قصائده.

-20-08-2025-02-21-46-9042.png)

بقلم: فراس حج محمد - فلسطين

"أولئك آبائي" للشاعر الناقد الدكتور "المتوكل طه".. قراءة أولى في الخطوط العامة

يتحدث الكتاب عن 24 شخصية أدبية، كانت من بين هؤلاء أديبتان فقط، هما: سلمى الخضراء الجيوسي وفدوى طوقان. الذكورة ليست شرطا للأبوة الإبداعية، فالشاعرة يمكنها أن تكون أباً أيضا، فالأسبقية التاريخية والتأدب بأدبها، والتأثر فيها والسير على نهجها، ومشاركتها في التأسيس للحالة الثقافية، كل ذلك داخل في الأبوة الإبداعية، وتقف فيه الشاعرة والكاتبة على قدم المساواة مع الشاعر والكاتب. عدا أن فدوى طوقان ملقبة بأم الشعر الفلسطيني. والأنوثة هنا أيضا ليست شرطا في الأمومة، فأم الشيء أصله وأساسه، لكن لدواعي المناسبة التجنيسية التقابلية قيل للأديب أبو الشعر أو أبو الرواية، وقيل للأديبة أم الشعر أو غير ذلك، بل إن اللغة العربية أزالت الفرق اللغوي بينهما على صعيد اللفظ، فهما الأبوان والوالدان؛ أماً وأباً.

تجاوزت فدوى طوقان المفهوم الجندري القاصر للأمومة؛ المرتبط بالجنس، إلى ما هو أوسع في الحالة الثقافية الفلسطينية؛ على الأقل في ثلاث محطات عامة: كتابة الشعر الوجداني الذاتي، وكتابة السيرة الذاتية، وكتابة الرسائل العاطفية، إنها رائدة ومُجيدة، وعلامة فارقة في هذه الثلاثة، ولا تكاد تجد لها منافسا، وهذا ما يفسر حضورها البنيوي في الدراسات النقدية والأدبية والتأريخية التي تتناول هذه الخطوط العامة في الأدب الفلسطيني.

أما سلمى الخضراء الجيوسي فإنها تقف في صفٍّ وحدها، عربيا وفلسطينيا، فلم تتح الظروف لأديبة أخرى أن تقف بجانبها، وذلك من خلال مشروعها العظيم في الترجمة مشروع بروتا، هذا مشروع وحيد منفرد ليس له مثيل أيضا، وكانت الجيوسي أمّه وأباه، لذا فإن الجيوسي أحد آباء الثقافة الفلسطينية، الترجمة المؤسسة على الرؤيا الشاملة لنقل أدب أمة كاملة إلى اللغات الحية الأخرى.

ثمة أب آخر مخفي ينبئ عنه عنوان الكتاب الذي يتخذ الصفة الاحتفائية بالأربعة وعشرين، إنه الفرزدق؛ صاحب العنوان "أولئك آبائي" المأخوذ من بيت شعر له:

أولَئِكَ آبائي فَجِئني بِمِثلِهِم إِذا جَمَعَتنا يا جَريرُ المَجامِعُ

فالفرزدق أبٌ أيضاً، لأنه حاضر في الوعي المؤسس للفكرة، وإن نقلت من الفخر الشخصي القبلي إلى الفخر الأدبي. ولعل هذا البيت يستحضر لاحقَيْه كذلك، ليرى المتوكل نفسه واحدا منهم على اختلاف انتماءاتهم العائلية والمدينيّة لتحلّ فلسطين أولا لتكون هي "الجذع الذي نبتت عليه أغانينا" هؤلاء جميعا بمن فيهم "المتوكل" نفسه.

إضافة إلى أن الأدب والتأدب ألّف منهم رابطة جديدة تعاضد الانتماء الوطني، هاتان الرابطتان تعلوان على أبوة النسب، أو أنهما تقفان مساويتين لها ولو مجازياً، فالابن له شرف الانتساب والانتماء لآبائه، وهذا واضح في طريقة كتابة "المتوكل" عن هؤلاء الآباء، لذلك، فإن افتخار المتوكل افتخار محبة لانعدام العصبية القبلية، لا افتخار نرجسية مفترضة، كما قد يبدو في البيتين الآتيين عند الفرزدق:

نَمَوني فَأَشرَفتُ العَلايَةَ فَوقَكُم بُحور وَمِنّا حامِلونَ وَدافِعُ

بِهِم أَعتَلي ما حَمَّلَتني مُجاشِعٌ وَأَصرَعُ أَقراني الَّذينَ أُصارِعُ

إن الناظر في الأسماء التي كتب عنها المتوكل في كتابه هذا سيلاحظ أنه كتب عن مُجايليه، وعن أصدقائه، مهما علت سنهم؛ فالشاعر قد قابلهم يوما ما، أو كان هناك إمكانية عقلية لمقابلتهم، ولم يكتب عن آباء بالمعنى التاريخي. وبذلك تتخذ الأبوّة معنى آخر، إذ كيف يكون أخوك/ مجايلك أبا لك؟ ربما صحّت هذه الأبوّة - مجازياً إبداعياً - كنوع من التقدير لذكرى من رحلوا ووفاء لما قدموا. فمحمود درويش أول ما فطن إلى ذلك المعنى عندما وصف الشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمى بأنه "الجذع الذي نبتت عليه أغانينا". كتب درويش هذا النص في العدد الأول لمجلة الكرمل عام 1981، وقد توفي أبو سلمى - رحمه الله - بتاريخ: 11/10/1980. إذاً هو من جيل درويش بمعنى من المعاني.

على أية حال، فإن هذا الكتاب يمد جسراً من المحبة بين أيقونات الثقافة الفلسطينية المعاصرة، وليضع المؤلف نفسه بين هذه الكوكبة من المبدعين المنتشرين مكانيا، وموزعين على محطات الأدب الفلسطيني الحديث، الشعر والسرد والنقد والترجمة، وليقول إن الأدباء في كل أمة يتناسل بعضهم من بعض، وهم أشبه بالسلسلة المتصلة، حلقاتها متتابعة، لا تستطيع أن ترى كل حلقة إلا بما جاورها من الحلقات الأخرى، وإذا أردت التعمق، لا تُدرس أية حلقة من تلك الحلقات إلا من خلال سلسلتها الإبداعية التاريخية التي تشير إلى التجذر والاندماج في الحالة العامة الثقافية.

-20-08-2025-02-22-14-6540.png)

بقلم: محمود درويش

قصيدة القدس

في القدس، أَعني داخلَ السُّور القديمِ،

أَسيرُ من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى

تُصوِّبُني. فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون

تاريخَ المقدَّس... يصعدون إلى السماء

ويرجعون أَقلَّ إحباطاً وحزناً، فالمحبَّةُ

والسلام مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينة.

كنت أَمشي فوق مُنْحَدَرٍ وأَهْجِسُ: كيف

يختلف الرُّواةُ على كلام الضوء في حَجَرٍ؟

أَمِنْ حَجَر ٍشحيحِ الضوء تندلعُ الحروبُ؟

أسير في نومي. أَحملق في منامي. لا

أرى أحداً ورائي. لا أرى أَحداً أمامي.

كُلُّ هذا الضوءِ لي. أَمشي. أخفُّ. أطيرُ

ثم أَصير غيري في التَّجَلِّي. تنبُتُ

الكلماتُ كالأعشاب من فم أشعيا

النِّبَويِّ: ((إنْ لم تُؤْمنوا لن تَأْمَنُوا)).

أَمشي كأنِّي واحدٌ غيْري. وجُرْحي وَرْدَةٌ

بيضاءُ إنجيليَّةٌ. ويدايَ مثل حمامتَيْنِ

على الصليب تُحلِّقان وتحملان الأرضَ.

لا أمشي، أَطيرُ، أَصيرُ غَيْري في

التجلِّي. لا مكانَ ولا زمان. فمن أَنا؟

أَنا لا أنا في حضرة المعراج. لكنِّي

أُفكِّرُ: وَحْدَهُ، كان النبيّ محمِّدٌ

يتكلِّمُ العربيَّةَ الفُصْحَى. ((وماذا بعد؟))

ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديّةٌ:

هُوَ أَنتَ ثانيةً؟ أَلم أَقتلْكَ؟

قلت: قَتَلْتني... ونسيتُ، مثلك، أن أَموت.

-20-08-2025-02-22-35-4073.png)

بقلم: حسن حميد

الغربان.. سارقة الجبن!

يا إلهي، ها هي الكتب تحيط بي، وتحط بجواري، وأمامي فوق الرفوف، وفوق الطاولة الوسيعة الشاسعة مثل حقل زيتون، وكلها أعرفها وتعرفني، بعضها قرأتها مرات ومرات، وبعضها حفظت صفحات منها، إنها كتب جغرافية، وتاريخ، وعلوم، وفكر، وآداب، وفنون، وسير ذاتية، وأخرى سير غيرية، وكتب رحلات تجول فيها العادات والتقاليد والأعراف والتصورات مثلما تجول الغيوم بين طبقات السماء، وكلها تشير صراحة إلى المحبة، وتنادي بالمحبة، وتصل في خواتيمها إلى كلمة ذهبية واحدة هي المحبة!

إذًا، ما بال هذه الكلمة تتوارى، وتحتجب فلا نراها، ولا ندركها، ولا نحس بها؟ لا صورة لها بيننا، ولا طيف من طيوفها يعبر بنا، ولا أحد ينادي بها، ولا عليها، أغدت أمرا مهملا، أم أنها حبيسة أجران حجرية.

هذه كتب قديمة، تحكي قصص الشعوب التي بنت المداميك الأولى للحياة! الشعوب التي عرفت البحار والأنهار، والبراري، والصحارى، والأمطار والثلوج، والخير والشر، والجميل والقبيح، واليابس والطري، والبعيد والقريب، والنافع والضار، والظلم والعدل، والخوف والأمان، والجاذب والنافر! الشعوب التي بنت القرى والمدن، وشقت الدروب والطرق، واخترعت الكتابة والقراءة، وسألت عن الأرض والسماء، والموت والحياة، والأمراض والصحة، وأرقام الحساب والجاذبية، والفقر والغنى، والطيبة والوغدنة، والسلم والحرب، والفنون وآثارها.

ما بال هذه الكتب العتيقة مثل الذهب، لا تحرك عقول من ورثوها، فلا تصوب خطاهم، ولا تهديهم سبل الرشاد والحكمة، ولا تحد من أفاعيل التهور والغطرسة، ولا توقف أنهار الدم، وأنهار الخوف، وأنهار الأسئلة الذميمة الباحثة عن انتصارات خائبة ضريرة، وعن عافيات عجاف، ومذلات لا يغسل أدرانها مطر الدنيا كلها، وعن أفعال ناقصة ملأى بالشناءات.

أَلا يقرأ وارثو هذه الكتب عن تلك الحرب الدموية الغادرة، في أريحا الفلسطينية، التي كانت الرائية فيها امرأة لعوب صاحبة كيد ودهاء، وكان قائد جيوشها قاطع طريق يطلب رؤوس الحيوانات ودمها، قبل رؤوس البشر ودمهم، ورؤوس الأطفال الأجنة والرضع، قبل رؤوس الرجال، ثم، وعبر مشهد هزلي، يرفع يديه شاكرا حامدا لأنهر الدم الجاريات تحت قدميه.

هنا، هذا كتاب اسمه (الإلياذة) كل صفحاته تبكي الفقد، واللوعات، والخسارات الكبيرة وبحيرات الدم، والأشلاء التي كانت أعضاء بشرية نبيلة، صفحات تبكي الأبطال الذين ماتوا فبكتهم البيوت والأمهات والعاشقات، والأزمنة، إنه كتاب يبكي الظن بأن القوة هي كل شيء في الحياة، مثلما يبكي الطمع والرغائب في الاستحواذ على ما بين أيدي الآخرين، لا لشيء إلا لأنه يمتلك القوة الباطشة، والنزعات الحقود، والعماء العميم الذي ظنه هو جهرة الوضوح والبيان، كتاب يقول، وعبر سطر وحيد طويل، الحرب ليست سوى الندم، والتفكير بها ندم، وفعلها ندم، وخواتيمها ندم. وهذا كتاب اسمه (الأوديسة) كله يدور حول غاية واحدة هي: العودة إلى البيت! ومن أجلها تحتمل مشقات الحياة، ويحتمل الضياع، والتوهان، والكيد، والسحر، وذوبان الأجساد في البحار والبراري، وتحتمل آثار الخيبات، والآلام، والانتظار الأليم؛ كتاب يمر به الزمن أكولا، سنة تلو سنة، وسنة تطوي سنة، وسنة تذم سنة، وسنة تفتك نفسها من سنة أخرى، وسنة تأتي بالتجاعيد والأخاديد، وسنة لا تعرف الخضرة والألوان أو الضوء والأنوار، وهو لم يتأثر، لم تبلغ مقولته، لأن كل ذلك كان من أجل العودة إلى البيت، وهو كتاب يمر بالأمكنة ليتخطى وحشتها، وصدودها وأفخاخها التي نصبت في الظلال، وليتخطى الأيدي التي شرعت للخنق والموت، كيما يجوزها.. من أجل العودة إلى البيت.

وهذا كتاب اسمه (فاوست)، وبجواره كتب السير الشهيرة التي تتحدث عن الذين آمنوا بأن القوة هي السبيل للمكانة والعزة، حتى لو باعوا أنفسهم للشيطان، ها هي تقف عند نهايتهم النادمة، لكن سالت ما بين رغباتهم وندمهم، دماء كثيرة، ودمرت قرى ومدن، وارتفعت جبال من الحزن والأسى والبكاء، قتل أطفال، وأحرقت زروع، إنها كتب تقف عند نهايتهم لتصفهم بالجنون والتهور والغطرسة، واللاإنسانية، ولكن من يعتبر.

وهذه كتب، متفاوتة الأحجام، تتحدث عن الموسيقى، والألوان، والتراتيل، والأناشيد، والصلوات، والأموال، والأسواق، والأعياد، والنجوم، والأقمار، والأولاد، والأفراح، والزينات.. كلها خالية من القسوة، والغضب، والحمق، والاستعلاء، والقوة، والظلم، والعتمة، والأشراك، والسحر الأسود، والكذب، والادعاء، والحط، والتحقير، وإدارة الظهر.. لأن من كتب هذه الكتب ذاق طعوم المحبة البادية صورا، وهم يرون حياة البحار والشواطئ، وحياة الأنهار والضفاف، وحياة البراري والأعشاب والأشجار والسواقي والطيور والندى والزروع، وما يفعله الفرح ويبنيه في النفوس، وما تفعله الطمأنينة التي تؤنس البيوت والحقول، وما تبديه الخطأ التي تؤنس الدروب، وما يأتي به الاختلاط بين الناس الذي يجعل للحياة.. معنى!

وهذه كتب فيها قصص وروايات وأحداث وسير محتشدة بالأحقاد، والغلو، والريبة، والخيانة، والصلف، والغدر، وهي قصص حكام، وأهل جاه ومكانة، وقادة جيوش، وأصحاب أموال وأطيان وعقارات، آخوا الطمع والقوة.. ورضوا بهما لاستعباد الآخرين والتضييق عليهم، وتفننوا في صناعة آلات الحرب، ووضعوا الخطط لخراب حياة الآخرين، فصاروا هم وممارساتهم أبشع صورة مما يحدث في الغابات.

وهذه كتب، وضعها حكماء، وأهل تجارب، ورجال دين، تركوا الناس والاهواء، وارتضوا بالعزلة طلبا للصفاء، ومعرفة الأسس التي تقوم عليه النفس البشرية، إنها كتب كثيرة، تقول جميعها: إن خاتمة الإنسان، أيًّا كانت دروبه وحروبه، وأيا كان صلفه وجبروته، هي الانطفاء داخل مترين من الأرض ليس إلّا! أقول هذا، وأنا أرى وأسمع أهل الوحشية والقوة الدموية، وما يفعلونه من أعاجيب لا تفعلها الوحوش، ولا الزلازل، ولا البراكين، ولا غضبات البحار والأنهار.. ويدعون، مع ذلك، أنهم بشر يعملون من أجل الأخلاق، والإنسانية!

بلى، إنهم عميان، يمشون بسرعة عجيبة نحو مترين.. من التراب!

ملاحظة:

قالت لي السيدة التي نضدت هذه السطور: من تقصد؟ قلت: الغربان سارقة الجبن!

-20-08-2025-02-22-58-279.png)

بقلم: وفاء داري - فلسطين

"نبوءة متعب"

سامحيه.. فهو لا يموت دفعةً واحدة

بل يتساااااقط بهدووووء…

ميتةً بعد أخرى

كشجرة تخلع أوراقها في الخفاء

ميتته الأولى:

كانت لحظة اكتشافه أنه وُلد

في بلدٍ لا يُحتفل فيه بميلاد

بل يُؤرّخ بالنكبة

حيث الهواء مراقب،

واللغة تخرج مذبوحة ًمن فم الوطن

هو مجبولٌ بالقهر والهمّ

مدرّبٌ على الخسارة قبل المشي

ومحكومٌ عليه بسيادةٍ تريد عباقرة

على قياس نفاقها

ثم يُتِّم..

فانكسرت مرآة الطفولة،

واستفاق على يدٍ غليظةٍ تغلق الباب

وتتركه خارج الحكاية

رأى كيف تُدفن الأبوة

في حشدٍ من الصمت

وكيف تُلقى التعازي بعيون مطفأة

في البيت شقيقةٌ من نورٍ آخر

تحمل لغتها في العيون

وتحبو نحو المعنى بلا صوت

عندها مات مرّة ثالثة

وحين نزحت العائلة نحو منفى لا يشبه أحدًا

مات مرّة رابعة…

فالشتات لا يُغادر من يسكنه

وفي سقوطه حين نادى.. ولم يُجِب أحد

حين التصق به الكسل هُويةً ثانية…

مات ميتته الخامسة

واقتنع أن الوحدة وطنٌ بلا خريطة

في خاصرته الرخوة…

جاءت طعنة من ذوي القربى

فظنّ أن الخذلان قد تعلّم اسمه

وحفظ أماكن ضعفه

فمات مرّة أخرى دون أن يُنزف

أما الحبّ.. فقد قال له الكثير

ثم ترك له الصمت

واختار الرحيل

كان يظن أن الآخر

يمكن أن يُشارك الفكر والعطاء

لكنّ الآخَرَ ظلَّ آخر-

فمات وهو على قيد الحياة،

ميتته الأخيرة

سامحيه، يا حياة، فأنتِ أدرى..

بما يحمله هذا الشقيُّ على ظهره

جاهد، نعم…

احتمل، نعم…

لكنّه كان يركض خلف وهمٍ

نسجته أغنيةٌ وقصيدة من حُلم

أنتِ أردتِ له بيتًا،

زوجةً، دفءَ مساءٍ عادي

لكنكِ كنتِ تعرفين

ما من امرأةٍ ستفهمه مثلكِ

ولا من أولادٍ سينشؤون في ظلّه

دون أن يتعلّموا لغة الحزن مبكرًا

أردتِه سندًا…

لكنكِ كنتِ تحدسين دومًا

أنّ مملكته ليست من هذا العالم

وأنّه لا يكتب بحبرٍ عادي

بل.. بما تبقّى من ضوء!!

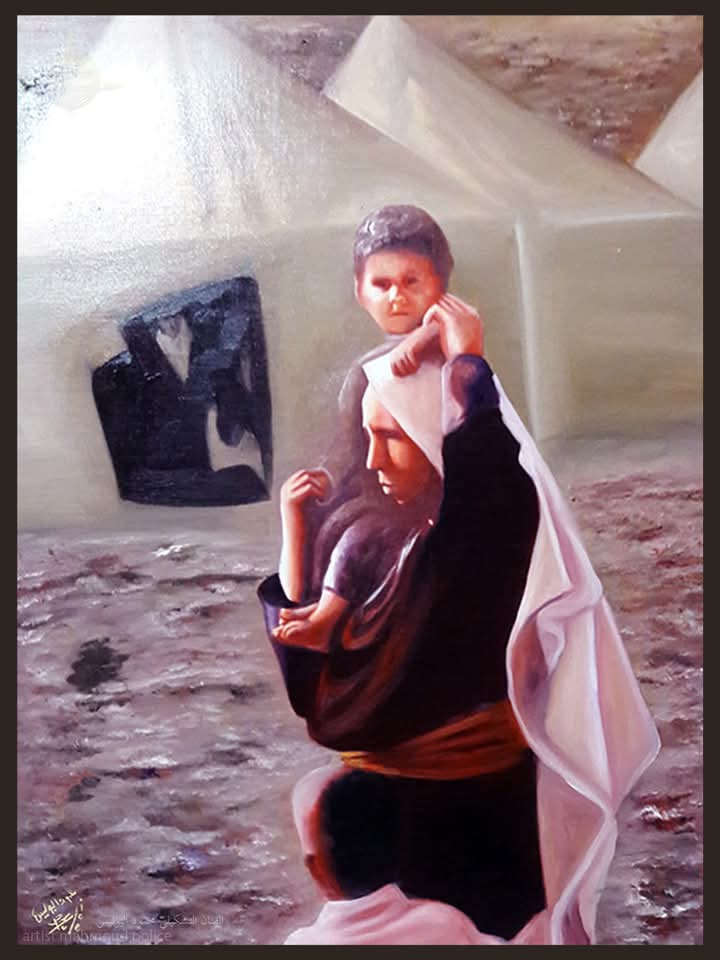

(الشكر والتقدير للفنان التشكيلي: شهاب قواسمي، على اللوحة التعبيرية).

-20-08-2025-02-23-21-7810.png)

بقلم: أحمدُ بشير العَيْلَة

الفتاةُ التي رَفعت علَمَ فلسطين على الشرفة

الْفَتَاةُ الَّتِي رَفَعَتْ عَلَمَ فِلَسْطِينَ عَلَى الشُّرْفَةِ

صَارَتْ غِنَاءً

وَالشُّرْفَةُ صَارَتْ سَمَاءً،

.....

شَيْءٌ مَا تَغَيَّرَ فِي غُرْفَتِهَا

الضَّوْءُ صَارَ يَدْخُلُهَا مِنْ زَوَايَا مُخْتَلِفَةٍ

وَالنَّبْتَةُ الْهَزِيلَةُ فِي الرُّكْنِ، أَزْهَرَتْ

وَالرَّفَّيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ أَيْمَنَ سَرِيرِهَا

امْتَلَآ بِدَوَاوِينَ الْحُبِّ وَأَسْرَابِ الْعَصَافِيرِ

.....

حَتَّى هِيَ ارْتَاحَتْ مِنَ الْكَوَابِيسِ الَّتِي كَانَتْ تُرَافِقُ نَوْمَهَا

كَانَتْ تَقُومُ مِنَ النَّوْمِ مُجْهَدَةً كَنَبْتَةٍ مَلِيئَةٍ بِالشَّوْكِ

وَالْآنَ تَقُومُ كَسَحَابَةٍ مَلْأَى بِالْيَاسَمِينِ

.....

وَمُنْذُ وَضَعَتْ عَلَمَ فِلَسْطِينَ عَلَى الشُّرْفَةِ

تَخَلَّصَتْ مِنَ الصُّدَاعِ النِّصْفِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ أُمُورَهَا الْيَوْمِيَّةَ

مِشْيَتُهَا تَحَسَّنَتْ

صَارَتْ تَقْفِزُ فِي الشَّارِعِ مِهْرَةً رَشِيقَةً

وَمَلَابِسُهَا صَارَتْ أَكْثَرَ أَنَاقَةً

حَتَّى صَوَاحِبَاتِهَا صِرْنَ مِثْلَهَا أَنِيقَاتٍ وَجَمِيلَاتٍ

لَمْ يَعْرِفْنَ بَعْدُ مَا السِّرُّ فِي ذَلِكَ،

عِنْدَمَا يَجْتَمِعْنَ

يُصْبَحْنَ ضِمَّةَ وَرْدٍ بَلَدِيٍّ

.....

الْفَتَاةُ الَّتِي رَفَعَتْ عَلَمَ فِلَسْطِينَ عَلَى الشُّرْفَةِ

نَزَلَ رَاتِبُهَا الْمُعَلَّقُ مُنْذُ شُهُورٍ

وَارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهَا الْوَظِيفِيَّةُ شِبْرَيْنِ

بَلْ قَلَّدُوهَا مَنْصِبًا أَهَمَّ فِي وَزَارَةِ الْأَلْقِ

.....

عَشِقَ شُرْفَتَهَا شَابٌّ ظَلَّ يُعْزِفُ الْكَمَنْجَا تَحْتَهَا كُلَّ مَسَاءٍ

تَجَمَّعَتْ حَوْلَهُ أَرْوَاحُ الْعَاشِقِينَ الَّذِينَ ارْتَقَوْا مِنْ غَزَّةَ مُنْذُ إِبَادَةٍ مَرَّتْ أَمَامَ الْعَدَسَاتِ

صَارُوا شَتْلَاتِ يَاسَمِينٍ فِي حَدِيقَتِهَا

كُلَّمَا عَزَفَ الشَّابُّ مُقْطُوعَةَ (مِنْ أَجْلِ إِلِيز) لِبِيتهُوفَن

تَسَلَّقَتْ هَذِهِ الْيَاسَمِينَاتُ شُرْفَتَهَا وَنَثَرَتْ زَهَرَاتِهَا عَلَى الْعَلَمِ الْفِلَسْطِينِيِّ

.....

أَحَبَّهَا بِصِدْقٍ،

كُلُّ صَبَاحٍ يُعَطِّرُ بَابَ مَنْزِلِهَا بِنَظْرَةٍ حَانِيَةٍ، وَالرَّايَةَ بِاحْتِضَانٍ دَافِئٍ

.....

الْفَتَاةُ الَّتِي رَفَعَتْ عَلَمَ فِلَسْطِينَ عَلَى الشُّرْفَةِ

اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَرَى الْعَالَمَ أَجْمَلَ وَأَقْوَى وَأَسْمَى وَأَهَم

ومِنْ شُرْفَتِهَا مَدَّتْ يَدَهَا لِتَمْسَحَ شَعْرَ طِفْلَةٍ ارْتَقَتْ

لِتَرَى بَهَاءَها الْجَمِيلَ مِنْ نَافِذَةٍ فِي الْجَنَّةِ

ابْتَسَمَتْ لَهَا

حَتَّى امْتَلَأتْ أَصُصُ شُرْفَتِهَا بِزَهْرٍ خَالِدٍ

والْفَتَاةُ الَّتِي رَفَعَتْ عَلَمَ فِلَسْطِينَ عَلَى الشُّرْفَةِ

صَارَتْ غِنَاءً

وَالشُّرْفَةُ صَارَتْ سَمَاء.

-20-08-2025-02-23-41-1188.png)

بقلم: رانية مرجية

حينَ يزهرُ الصبّارُ في القلب.. قراءة في رواية "إلى أن يُزهر الصبّار" للكاتبة "ريتا عودة"

في زمنٍ تتشظّى فيه الأرواح وتضيع الهوية بين متاهات الخراب الخارجي والداخلي، تنبعث رواية "إلى أن يُزهر الصبّار" كأنها صلاة خافتة، صلبة، تعاند الريح، وتتلو تراتيل الصبر والاحتراق والقيامة. "ريتا عودة"، الكاتبة التي لم تتخلّ يومًا عن دهشتها رغم قسوة الواقع، تنسج من الشوك قصيدة، ومن الرماد امرأة. الرواية لا تقول: "هذا ما حدث"، بل "هكذا شعرتُ حين حدث"، وبهذا تمارس طقس البوح وتفتح جرح الإنسان الفلسطيني كامرأة، وكابنة وطن يُمحى تاريخه كل يوم. في عالمٍ تتداخل فيه الأسلاك الشائكة مع الأقدار، تعيد عودة رسم الجغرافيا، لا بالخرائط، بل بالنبض. "كتبتُ لأتحرّر من القيد... ولأضمّد جرحَ الوطن بي". (ريتا عودة، إلى أن يُزهر الصبّار).

هنا نبدأ.. المرأةُ كأيقونة مقاومة نفسية وفلسفية

المرأة في هذه الرواية ليست كائناً بوجعٍ جانبي، بل هي الوجع ذاته. هي الأرض التي يُنتهك كيانها كل يوم وتُجبر على أن تنبت رغم شظف العيش. البطلة التي تمضي بنا الكاتبة من خلالها ليست ضحية، بل حارسة لذاكرتها، ومتآمرة على هشاشتها.

"فرويد" يرى أن الكتابة شكل من أشكال العلاج النفسي، وفي هذا السياق يمكننا اعتبار النص كله مساحة استشفاء، لا فقط للشخصية، بل للكاتبة نفسها، وللقارئ الذي يرى ذاته في هذه الصفحات. "عودة" لا تكتب عن المرأة، بل تكتب المرأة، بكل هواجسها وأحلامها وانكساراتها.

اللغة بين الشعر والفجيعة

اللغة في الرواية لا تخضع لبنية السرد التقليدي، بل تتراقص على حواف الشعر. تتعمّد "عودة" أن تجعل القارئ يتعثّر بالجمال، كمن يطأ شوك الصبّار حافيًا. تكتب بجسدها، بذاكرتها، وبأنوثتها المقهورة. اللغة هنا لا تنقل القصة، بل تخلقها. "كأنني أكتبُ كي لا أنقرض، كي لا أموتُ صامتةً" (ريتا عودة).

وهذا يتقاطع مع رؤية "جوليا كريستيفا" التي اعتبرت أن الكتابة النسوية ليست فقط مقاومة للمحتوى الذكوري، بل مقاومة للغة الذكورية ذاتها، فـ "اللغة أداة سلطة، وعلى المرأة أن تُخضعها لصوتها الداخلي".

الصبّار.. استعارة كونية

الصبّار ليس نباتًا هنا. هو كيانٌ كامل، هو شخصية، هو فلسطين، وهو الأنثى التي ترفض أن تُقلع من جذورها. عنوان الرواية لا يعد بالزهر، بل يُعلّق الأمل عليه. "إلى أن يُزهر" يعني أننا لم نصل، ولكننا نأمل، وننتظر، ونُراكم الصبر.

وهذا يتوافق مع طرح "ألبير كامو" في "أسطورة سيزيف"، حيث يعتبر أن الإنسان الذي ينهض رغم عبثية الحياة هو إنسانٌ حر. بطلة "ريتا عودة" تنهض، تصرخ، وتكتب، لا لأنها واثقة من الخلاص، بل لأنها لا تمتلك خيارًا آخر.

العشق في ظلّ الاحتلال.. انفجار داخلي مزدوج

الجانب العاطفي في الرواية لا يُقدَّم كملاذ، بل كمرآة للكسر الأكبر. الحب لا يُحرّر البطلة، بل يعرّيها. إنها تحب كما تُصلّي، وتُصلَب كما تُحب.

الوجودية هنا تتجلّى في أوضح صورها، كما يرى "جان بول سارتر" أن "الإنسان مشروع لا يكتمل إلا بفعل"، والبطلة بفعلها، بكتاباتها، برفضها للانصياع، تصير. إنها ليست ضحية، بل مشروع تمرد مستمر.

الرواية كفعل تحرّر وطني

لا يمكن فصل الذات الفردية في الرواية عن الجماعية. فالوطن حاضر لا كخلفية، بل ككائن حي، كجسدٍ مُنتهك، كأمٍ تُقاوم النسيان. وهذه المقاربة تتماهى مع رؤية "إدوارد سعيد" الذي اعتبر أن "الكتابة الفلسطينية يجب أن تكون جسرًا بين الحنين والمقاومة".

"ريتا عودة" تعي هذا الدور جيدًا. هي لا تتأمل الوطن من مسافة، بل تكتبه كما يُكتبُ الجسد في لحظة ارتعاشٍ أو نزف.

خاتمة.. حين يصبح الألم تراتيل خلاص

"إلى أن يُزهر الصبّار" ليست رواية، بل مرآةٌ مهشّمة نرى فيها وجوهنا. نقرأها فننزف، ونبتسم، ونرتبك، وننهض. ليس لأننا أقوياء، بل لأننا لا نملك ترف السقوط. الكاتبة هنا لا تمنحنا إجابات، بل تفتح الباب لأسئلتنا. ونحن، في مواجهتنا لهذه الصفحات، نعيد كتابة ذواتنا. تمامًا كما قالت البطلة في أحد فصول الرواية: "أكتبُ لا لأشكو، بل لأحيا".

وأيُّ حياةٍ أصدق من تلك التي تُكتَبُ بالدم، ويُسقيها الصبّار؟

كتبت: ثورة ياسر عرفات

"من دبرت ما جاعت ومن رقعت ما عريت".. حكمة نساء فلسطين.. وصمود لا ينتهي

عبر الأزمان، وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية، كانت المرأة الفلسطينية دوماً رمزًا للصبر والصمود. من قرى الجليل حتى أزقة غزة، ومن جبال الخليل حتى سهول نابلس، حملت النساء على عواتقهن عبء الحياة بكل ما فيها من ألم، ألم الفقد، وألم الاحتلال، وألم الحصار. لكنّهن لم يستسلمن، بل كنّ يزرعن الحياة ويغرسن الأمل في كل زاوية من بيوتهن، في ظل قهر يفوق الوصف. أتذكر جيدًا أمي، التي كانت تردد بيننا في الانتفاضة الثانية تلك الحكمة العميقة: "من دبّرت ما جاعت، ومن رقّعت ما عريت".

كانت تقولها وكأنها تقول لنا سرًّا من أسرار الحياة، سرّ الصمود الذي تعلمته من أمهاتنا وأجدادنا. حينما اشتدّ الحصار، وقلّت المأكولات، لم تستسلم أمي أو نساء فلسطين. بل كن يبدعن، يصنعن الخبز بأيديهن، يحوّلن بضع حبات بصل إلى طبق يشبع الجوع والروح، ويقمن برقع ما تمزق ليحافظن على كرامة العائلة ودفء البيت.

هذا المثل لم يكن مجرد كلمات، بل كان نبض حياة، إيمان بأن الإدارة الحكيمة للموارد مهما كانت قليلة هي مفتاح النجاة.

كنت طفلة صغيرة، أراقب أمي وهي تجهز الطعام، تردد المثل بهدوء، وكأنها تعدني أكثر من الطعام؛ كانت تعدني لقوة لا تهزم، لقلب ينبض بالأمل رغم الألم. من تلك الطفلة التي شاهدت أمي تعطي الحياة رغم الظروف الصعبة، تعلمت أن الصبر هو فعل مستمر، وأن المرأة الفلسطينية ليست فقط ربة منزل، بل بطلة تحارب بذكائها وعزيمتها.

ومع كل جيل، كانت المرأة الفلسطينية تتحدى الظروف بقلب قوي وعقل مدبر. في زمن الانتفاضات، كانت النساء تُخيط الثياب وتُعد الطعام لأبطال الحرية، وفي زمن الاحتلال، كانت تُربي الأجيال على الصبر والإصرار، واليوم، في ظل الحصار، تُبدع من لا شيء حياة جديدة، تزرع الأمل في قلوب أطفالها رغم كل شيء. هذا الصمود هو إرث ثمين، قصة تُروى من امرأة لأخرى، من جيل لجيل. هي شهادة على قدرة المرأة الفلسطينية في تحويل الألم إلى قوة، والحرمان إلى إبداع.

"من دبرت ما جاعت، ومن رقعت ما عريت" ليس مجرد مثل، بل هي روح هذه الأرض، وصوت نساء غزة اللواتي يكتبن صفحات النضال بصبرهن وأملهن. في كل بيت فلسطيني، في كل زقاق، هناك امرأة تُدير تفاصيل الحياة الصغيرة، تُحارب بها أكبر المعارك. وهي ليست وحدها، فكل فلسطيني يحمل في قلبه هذه الروح التي لا تنكسر.

فلنحتفي بهذا الصمود، ولنحكي عن أمهاتنا، أخواتنا، وبناتنا اللواتي لا يعرفن الاستسلام، لأنهن عارفات أن الحياة تستحق أن تُعاش، حتى في أصعب الظروف.

-20-08-2025-02-24-55-2275.png)

بقلم: يسري الغول (روائي فلسطيني يعيش في غزة)

رحلة البحث عن رغيف خبز

لم تكن علاقتي بعمّي الأصغر؛ "أكرم يوسف الغول" (54 عاماً)، كما يجب، لكنها كانت في أحسن حالاتها مع أبنائه، وخصوصاً ثائر (35 عاماً)؛ الشاب الدمث الذي يملؤك طاقة إيجابية على الرغم من كل الأوضاع المأساوية التي تعيشها في غزة، وقد عاد إلى بيته مؤخراً بعد رحلة نزوح طويلة في مدينة دير البلح حيث التقيته أكثر من مرة وكانت الضحكة حينها لا تفارقه، تلك الضحكة الغريبة التي لها بصمة خاصة، لا أظنها تشبه أي ضحكة، بجسده الممتلئ ووجه المدور القمحي الذي بات يميل إلى السواد نتيجة معاناة الوقوف في طوابير تكيات الطعام ومياه الشرب، تحت شمس تقدح في الوجوه، وصهد يُغرق الأجساد بالعرق.

قبل يومين، وبينما كنت في بيتي أسجل انكسارات المدينة وحالة التجويع التي جعلت الأجساد هزيلة في كل الأزقة والردهات، وفي يدي كسرة خبز صغيرة ألتهمها بصمت كي أسند قلمي الذي يرتعش، إذ يبدو أن السكّر قد غادر جسدي الهزيل، وتحديداً في أثناء كتابة مذكّراتي الغارقة في السوداوية التي تستوجب الألم، وردني اتصال هاتفي مفاجئ من أخي الأكبر يوسف، فوقع قلبي كما نقول بلغتنا العامية، قلت: "الله يستر". وكنت أتوقّع أن مكروهاً حدث لأخي حاتم، المصاب في نخاعه الشوكي منذ شهر، بعد استهداف نقطة شحن للهواتف المحمولة في مخيم الشاطئ، لكن الأمر بدا مختلفاً، إذ قال يوسف من دون مقدمات: "يخو، ثائر ابن عمك استشهد، تعال لنوقف مع عمك".

على عجالة، انتهى الاتصال وخرجت، إذ لبست حذائي الوحيد الممزق وانطلقت أسابق الريح، ثائر ابن الحدائق والبساتين يموت. الشاب الذي تعلق بالحياة بصورة لا تُوصف، وكان يحلم بمستقبل مشرق، وعالم خلاب بلا حروب أو دم، ينتهي به الأمر أن يموت في أثناء انتظار المساعدات القادمة من زيكيم، لكي يحصل على حفنة طحين عند بوابات منتجع بيانكو الذي كان يزوره برفقة عائلته كلما شعر بانزعاج من شوارع المخيم، هكذا فجأة، يقول: "أي". ثم ينطق الشهادتين ويغادر إلى رحاب غير تلك الرحاب.

وصلت المكان وكانت العتمة قد تغلغلت في قلوبنا والسماء، والصراخ يخرج من بيت عمي حتى يصل إلى ما بعد السماء الأخيرة، وأجسادنا ترتعش، والدموع تطفر رغماً عنا، فنحاول ألاّ نصدق الخبر، لكن الوقائع تؤكد أنه غادرنا إلى غير رجعة، وسيصبح ذكرى كأي ذكرى تطويها أحداث أُخرى كثيرة ومتتالية، في بلد تعشق "الأكشن"، ولم تجد يوماً سلاماً.

لذلك قررت وأنا هناك، أن أسجل هذه الشهادة عن شاب يشبه الملائكة، كي لا يموت حين يُدفن الجسد، ويظل تاريخاً نحفظه عن ظهر قلب، كما التجويع الذي نعيشه والقتل الذي نلتحم معه، في الوقت الذي يحاصرنا فيه أولياء الدم، متجاهلين التاريخ الذي لن يرحم أياً منهم.

بدأت أسجّل الأحداث من حولي في نوتة هاتفي المحمول؛ مشهد الأطفال الذين يلعبون حولنا غير آبهين بما يجري، ومُنى التي تبكي في حضن جدها أكرم وتقول: "بديش طحين، بس رجعولي بابا". والناس التي تتكوم عند رأس الشارع كي تشتري بعض أقراص الفلافل، بينما تتحسبن على الاحتلال وعلى مَن أوصلها إلى هذا الحال، ورجل يسقي شجرة يتيمة عند حاوية للقمامة، بينما يرقد ثائر في ثلاجة الموتى داخل المستشفى، غير آبه بما يجري الآن في مخيم يحفظ جنونه جيدا.

اتفقنا أن ندفنه في صبيحة الغد، عند العاشرة تحديداً، على أن يذهب لدفنه عدة أشخاص فقط، وذلك لكون الاحتلال لا يتورع عن استهداف التجمعات البشرية، تحت حجة وجود "إرهابي"، أي رجل مقاومة بين المواطنين الآخرين، لكن غزة كلها مقاومة، بصمودها واتكائها على جدار العجز، فقد استُهدف صبيحة اليوم مصلى صغير بمدرسة لا أحفظ اسمها الآن، فاستُشهد العشرات وأصيب آخرون، وصورة الطفل ذي الأربعة أعوام ونصف الذي بُترت ذراعه لا تزال ماثلة أمامي حتى لحظة كتابتي لهذه المرثية.

عدت إلى البيت والشوارع تشبه لوحات الفنانين المجانين الغارقين في التجريد، والرمل يختلط بالخيام المتناثرة على جانبَي الطريق، وبالركام ومياه الصرف الصحي، وهمسات الغارقين في العرق داخل تلك الخيام، وبصراخ الرجال العائدين من زيكيم من دون أن يحصلوا على حفنة طحين، بينما أجسادهم تلمع على الرغم من العتمة جرّاء العرق المتصبب بكثرة منها.

وحين وصلت، أخبروني باستشهاد رفيق آخر لي، اسمه مجدي الشنطي، صاحب البنية النحيلة، وباختفاء جاري حسين الغول، وهناك أخبار أيضاً عن استشهاد إياد الغول الذي لا نعرف مَن يكون، فكأن غزة كلها شهداء؛ قتلى على مذبح الرب ولا أرباب تحضر كي تنقذ المدينة من الشيطان الذي يريد التهام العالم، وسرقة مقدراته من أجل مَن يعتقدون بأنهم نسل الله المختار.

في البيت، بدأت أبحث في الصور لعلّي أحظى بواحدة مع ابن عمي الذي كنت أراه في كل شهر مرة أو اثنتين فقط، لانشغالي الدائم في عالمي وحياتي الخاصة، لكن الصور تنكأ الجراح، "يا إلهي، هل فقدت كل هؤلاء الأقارب والأصدقاء". ما يواسيني أنهم غادروا إلى رب الرحمة، وأن الموت سيطرق بابي في أي لحظة كهؤلاء، فالموت هو الثابت الوحيد في هذا الكون المتغير.

كانت الصور تضجّ بالابتسامات والضحكات الحقيقية والمفتعلة، والجميلة والبشعة، في حضور رفاق وأصدقاء وأعداء وغرباء، كأن الموت قد قرر أن يقتص من غزة بقتل كل مَن فيها، من دون اهتمام بأجناسهم أو أفكارهم وأحلامهم. وبين كل هؤلاء كان ثائر يبتسم وفي يده بندقية صيد، في منطقة أرض الغول، شمالي قطاع غزة، يبحث عن أرنب بري أو طير سمين، إذ نجح بشراء قطعة أرض هناك، يهرب إليها مع عائلته الصغيرة ليبيت بعيداً عن ضجيج المكان المتخم بأنفاس آخرين قتلتهم الهزائم.

بت تلك الليلة وأنا أحلم برفاقي الشهداء، يحضرونني بهيئات متنوعة، ويمازحونني، فينظر بعضهم في وجهي ببرود، كأنه لم تكن بيني وبينه مودة، ويمر آخرون على شريط الحلم كأنهم غرباء، وفي الزاوية طفلة تأكل كسرة خبز ناشفة، والقذائف تشارك الحلم، بينما في الحقيقة تتشظى بالقرب مني العبوات الناسفة فتوقظ القتيل داخلي، والربوتات والصواريخ وقذائف الهاوتز، كلها سيمفونيات لا تتوقف، كأنها تريد انتزاع الحلم مني، ويغرد صوت سيارات الإسعاف في الجوار، كأني في القيامة وعذاب الله قد لاح.

أخرج عند الساعة السابعة نحو المخيم، فأطالع الوجوه الشابة - التي كان عليها أن تذهب إلى الجامعة أو العمل - تغادر نحو زيكيم من أجل الحصول على كيس طحين لعين، وفي أيديهم سكاكين إذ يتنازعون فيما بينهم أحياناً، في خضم صراع من أجل البقاء، ولا حليب للأطفال في المدينة.

وصلت بيت العائلة المجاور لبيت عمي، فوجدت أبي المُقعد يتجهز من أجل استقبال المعزّين، بينما يخرج أخي الصغير إلى مستشفى الشفاء من أجل تغسيل ثائر وتعطيره قبل إحضاره إلى زوجته وطفليه وأمه لكي يلقوا نظرة الوداع الأخيرة، وفي هذا الوقت، كان أبناء عمي يجهزون بعض الكراسي الملونة في حوش الحارة المتواضع، وعمي لا يبكي، كأنه جلمود لا يحرك ساكناً، والناس في الخارج تمارس الحياة بصورتها الطبيعية، إذ يحضر المعزون ببرود، فيلقون التحية والسلام ثم يلوذون في صمتهم، كلهم مهزومون؛ هذا شريف الذي فقد أخاه قبل عام، وذاك عبد الله الذي فقد ابنه عند زيكيم قبل شهرين، وهؤلاء الذين فقدوا أباهم عند العشاء، وهذا وهذا وذاك وذاك، "يا الله، كل حارتنا شهداء أيضاً"، وكل الشوارع كذلك البيوت، وكأننا قتلى مع وقف التنفيذ، وربما تم تأجيل مشهد موتنا إلى وقت لاحق، بغية التشويق في مسلسل الإبادة المستمر في حلقاته التي بلغت أكثر من 662 يوماً، وفصوله التي تجاوزت التشويق إلى الرعب، في سردية لن يغفرها التاريخ أبداً، وربما نحن نعيش سيناريو لا ينتهي كما يقول قريب آخر لي: لقد مات المخرج قبل أن يوقف سيل الدم في السيناريو المرعب في غزة.

جاؤوا بثائر إلى المنزل، فدخل العريس المكفن بالأبيض، والصراخ يتماهى مع الزغاريد في تناقض مجنون، وتسليم بالموت مع إيمان بأنه وغيره من الشهداء سيذهبون إلى مكان أفضل، وفي نفسي رعب بأن التعب والضنك هما قدَر الفلسطيني، فهل بعد الموت راحة؟

صلينا عليه بأربع تكبيرات كما نصلي على الأمة التي ماتت منذ زمن بعيد، وباتت بلا كرامة أو مشاعر، ثم خرجنا نحو المقبرة، بينما تناثر الناس في رحاب شتى، يودّعون بعضهم البعض الآخر، ويتمتمون بالقادم العسير، وكأن الناس في ترف اليوم، وخصوصاً مع تهديدات ترامب الأرعن لشعب يرزح في بلاد يتم تجويع أطفالها ونسائها، بينما يموت رجالها عند الحدود، بحثاً عن طعام أو داخل الخيام أو في الشوارع.

وأتطلع نحو السماء، فلا أجد طيراً يحلق كما اعتدنا، أرى فقط وجه ثائر وهو يضحك تلك الضحكة الغريبة، يودّعني بيده اليسرى أنا والبلاد التي تعشق الحرية.

فأعود إلى بيتي لكن ثائر لا يعود، إنما ينام في قبره في جوار أخته منى التي قُتلت في إبّان الانتفاضة الأولى، بينما ينتظره أبناؤه على أمل أن يعود، لكنه لن يفعل إلاّ في أحلام ستلاحق الأطفال طوال عمرهم، حتى في أجمل اللحظات وأعسرها، إلى أن يصير الأب أيقونة الخلود ورب يرعى الأسرة من بعيد.

-20-08-2025-02-25-19-3077.png)

بقلم: طارق الصيرفي

خُلود.. إلى روح الشاعر "محمود درويش"

كفراشةٍ بيضاءَ

حلّقَ قلبُكَ المثقوبُ فوقَ لهيبِنا

وغدا إلى ليلِ الفضاءْ

كفراشةٍ مشتاقةٍ لهوى الربيعِ

أطلَّ قلبُكَ وارتقى نحوَ السماءْ

يا سيّدي..

جفَّت مآقينا، فما نفع البكاءْ؟

جَفَّ المِدادُ وضاعت الكلماتُ..

واحترقَ الهواءْ

الصيفُ هذا العامَ أسودُ..

والشتاءُ بلا شتاءْ

يا سيِّدي..

عكا تُزَيِّنُ شَعرَها

مثلَ الأميرة كلَّ ليلٍ..

تحضنُ الذكرى، وتحضنُ صوتَكَ المجروحَ..

تسألُ: هل ستأتي ذاتَ يومٍ؟

كي تُسرِّحَ شَعرَكَ العربيًّ..

قُربَ البحرِ، فوقَ السورِ، في صمت المساءْ

عكّا تُلِحُّ،

فهل ستأتي؟

كي تُزيلَ غبارَ غُربَتِكَ الطويلةِ..

عن ثيابِكَ، فاعتذرتْ

يا مَنْ أتيْتَ وما أتيتْ

يا مَنْ حملت جراحَ أغنيتي ورُحتْ

وَحَملتَ أحزاني وذُبْتْ

وأَتيتَ من رَحِمِ القصيدةِ..

وَانتشيتْ

وَمَشيتَ في ليلٍ طويلٍ يكرهُ الأحلامَ

في وطني.. فضِعتْ

يا سيدي..

جِلجامشُ العربيُّ أنتْ

يا مَنْ بحثتَ عن الخلودْ

خلفَ الحدودْ

فعَرفتَ أنَّ خلودَنا في أرضِنا

فلذاك عُدتْ

وَرَجعتَ وحدّكَ مُتعباً

مثلَ الحصانِ، يعودُ من حربِ النُّجومِ

ولُذتَ في صَمتٍ، ونِمتْ

-20-08-2025-02-25-42-1063.png)

بقلم: خالد شاهين - غــزّة

البلادُ أمٌّ وبحر وجدَّة

فاتحة...

كَيْفَ أُحِبُّكِ؟

كَيْ تَعرِفِي أَنِّي أُحِبُّكِ.

بِلادٌ...

أَرَاهَا قَبْلَ المَسَاءِ تَمْشِي فِي شَوَارِعِهَا حَافِيَةً،

أَحْذِيَةٌ تَبْحَثُ عَنْ أَقْدَامٍ فِي نَوَاحِيهَا،

خَرْبَشَةٌ فَوْقَ الحِيطَانِ،

تُعْطِيكَ أَسْمَاءَ مَنْ مَاتُوا مِنَ الحُبِّ،

وَهَاجَرُوا غُرَبَاءَ،

وَفْقَ تَقَالِيدِ أَبِي ذَرٍّ.

الجَدَّةُ...

فِي كَانُون؛ عَلَّمَتْنِي الكِتَابَةَ بِالحِنَّاءِ

حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ فِي المُعْجَمِ غَارِبَةً،

وَمُسْتَقِيمَةً عَلَى مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ.

ثَوْبُهَا: زَخَارِفُ الزَّمَانِ فِيهِ، حَتَّى صَارَتْ هِيَ المَكَانَ.

عَلَّمَتْنِي أَنَّ الشِّعْرَ الحُرَّ نَثْرٌ قَالَتْهُ قَبْلَنَا الأَنْبِيَاءُ،

عَلَّمَتْنِي أَنَّ الوَطَنَ هُنَا،

فَكَيْفَ صَارَ هُنَاكَ؟

الجَدَّةَ: مَا قَالَهُ مَلَكُ المَوْتِ لِي حِينَ سَافَرْتُ إِلَى مَثْوَاهَا الأَخِيرِ.

قَامَةٌ: طُولُهَا عَرْضُ السَّمَاوَاتِ،

وَشَعْرُهَا الأَبْيَضُ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنْ حِنَّاءٍ أَضَاءَتِ الجَنَّةَ.

أُمٌّ...

امْرَأَةٌ اشْتَرَتْنِي مِنَ البَلْدَةِ القَدِيمَةِ،

نَسِيَتْ أَنْ تُعْطِيَ أُمِّي الثَّمَنَ،

"البَيْعُ بَاطِلٌ".

عَثَرْتُ عَلَى نَفْسِي فِي الطُّقُوسِ،

وَالنُّصُوصِ،

وَمُشَاحَنَاتِ الحُبِّ فِي مُسَلْسَلٍ مُمِلٍّ

مَشْهَدٌ سَقَطَ سَهْوًا

نُرَتِّبُ أَحْلَامَنَا الصَّاعِدَةَ إِلَى سُلَّمِ القِيَامَةِ،

لَنَا الحَيَاةُ: عُشٌّ فَوْقَ شَجَرَةٍ،

رَصِيفٌ مِنْ غُبَارٍ مُشْبَعٍ بِالحِكَايَاتِ،

لَا تُصَبْ عِنْدَ أُولَى حَالَاتِ العِشْقِ بِالرُّتَابَةِ،

لَا تَعْتَدِ المَهْزَلَةَ،

اِقْتَرَبْتُ الآنَ أَكْثَرَ مِنَ الخُطْوَةِ الأُولَى،

كَطِفْلٍ يَنْهَضُ، يَسْقُطُ،

يَتَذَكَّرُ كَيْفَ كَانَ هُوَ المَصْلُوبَ؟

إِنَّهُمْ الآنَ يَقْطَعُونَ "حَمَامَتِي"،

يُدَرِّبُونَهَا عَلَى الإِنْجَابِ،

سَالَ الدَّمُ كَوْمَةَ أَسْئِلَةٍ،

صُرَاخٌ عَالٍ، لَيْسَ لَهُ أَجْوِبَةٌ.

يَا أُمَّنَا، يَا عَائِشَةُ،

الأَرْضُ اخْتَلَفَتْ مَعَ سَاكِنِيهَا،

أَعْرِفُ الأُمَّهَاتِ مِنْ رَائِحَةِ اللَّوْزِ،

وَلَا مَجَالَ لِلتَّشْبِيهِ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ

تَمْنَحُكَ الحَلِيبَ وَأُخْرَى تَمْنَحُكَ التَّعَبَ.

أُحَاوِلُ رَسْمَكِ بِاللَّيْلِ.

تَنْكَسِرُ الأَقْلَامُ،

مَدِينَةٌ عِنْدَ الفَجْرِ تُهْدِينِي الوَرْدَ وَالقَلَقَ،

غَرِيبٌ أَنْتَ فِي أَهْلِكَ،

مُصَابٌ بِاللَّعْنَةِ السَّائِدَةِ.

قَالَتْ: أَعْصِبْ بِقَمِيصِكَ قَلْبِي،

وَهَذَا جُنُونِي، خُذْهُ وَارْمِهِ حَجَرًا فِي بُرْكَةٍ هَادِئَةٍ.

بَحرٌ...

يَخْرُجُ لِلشَّارِعِ، يُرَاقِبُ القَمَرَ،

وَأَنَا المَسَاءُ،

أَرْكُضُ خَلْفَ مَوْجَةٍ تَرْقُصُ فِي كَأْسٍ مَكْسُورَةٍ،

أُحِبُّكِ.

أَظُنُّ اكْتَمَلَ المَشْهَدُ،

وَصَارَ لِي قَصْرٌ فَوْقَ المَاءِ.

اِنْتِبَاهٌ...

وَأَنْتِ تَقْرَئِينَ هَذِهِ الجُمْلَةَ بِتَلَصُّصٍ،

كُونِي عَلَى يَقِينٍ

أَلَّا عِلَاقَةَ لَكِ بِمَا أَكْتُبُ،

وَلَا تَخْطُرِينَ عَلَى بَالِ الشِّعْرِ أَبَدًا.

تَخْمِينٌ...

مَنْ سَيَعْرِفُ غَيْرَكِ أَيْنَ تَبِيتُ السَّمَاءُ

إِذَا غَادَرَتْهَا النُّجُومُ؟

أَنْتَ.

عَلَى الهَامِشِ...

الحَالَةُ: ثَقِيلَةٌ غَرَائِزُكِ اللَّيْلَةَ،

الثَّوْرُ مُلَائِمٌ لِلْأَحْمَرِ، لِلْغَزْوِ.

الرَّغْبَةُ: شَيْطَانٌ يَبُولُ فِي أُذُنِ اللَّيْلِ.

الوَطَنُ: جَسَدٌ مُتَهَالِكٌ يَتَهَيَّأُ لِلنَّحْتِ بِمِخْرَزٍ.

اللَّيْلُ: مُصَابٌ بِانْتِكَاسَةِ الحُبِّ.

تَأْنِيبٌ...

اِقْتَرِبْ مِنَ اللهِ أَكْثَرَ إِذَا أَتَتْكَ المَعْصِيَةُ،

تَوَرَّدْ كَتُفَّاحَةٍ مَالَتْ عَلَى كَتِفِ الجَلِيلِ.

الحَسْرَةُ مُنَاسِبَةٌ فِي هَذَا التَّوْقِيتِ البَارِدِ.

وَأَنَا المَلْعُونُ، إِذْ أَصْبَحْتُ شَبْعَانَ

وَعَلَى ذِمَّةِ جَسَدٍ فَاخِرٍ، فَاجِرٍ، تَاجِرٍ، مَاهِرٍ،

أَوْ عَاهِرٍ، إِذَا لَزِمَ النَّثْرُ.

اِبْتِهَالٌ...

لَا يَزَالُ صَغِيرًا، يَغْرَقُ فِي شِبْرِ مَاءٍ،

يُدْرِكُ أَنَّ الرَّعْشَةَ الأُولَى تُسَاوِي

فِي المَعْرِفَةِ طَعْمَ الحَيَاةِ،

مُنْتَهَى الحُبِّ،

رَغْمَ تَزَاوُجِ الفُصُولِ،

وَانْكِسَارِ الجَلِيدِ عَلَى رُقْعَةٍ شَاسِعَةٍ،

رَغْمَ فُضُولِ الشَّمْسِ فِي الظُّهُورِ

بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ،

حِينَ يَكُونُ النَّهَارُ نَاشِفًا عَلَى حَبْلِ جَارَتِي.

أَلْمَحُ مَلَابِسَكِ المُلَوَّنَةَ،

تَعَاطَفَتْ مَعَهَا الحَدَائِقُ،

وَالعَصَافِيرُ مَعَ صَيَّادٍ كَفِيفٍ.

هَذَا وُلُوجُ النَّهْرِ إِلَى مَقْهَى القَصَّاصِينَ،

وَحَضْرَةِ المُدُنِ النَّائِيَاتِ،

وَتَزَاحُمِ أَفْكَارِ العِشْقِ فِي رُؤُوسِ الوَرَّاقِينَ.

جِنْسٌ...

غَرَائِزُنَا المَكْبُوحَةُ،

تَكْبُرُ فِي عُقُولِكُمْ،

وَتَحْتَ سَحَابِ البَنْطَلُونِ،

نَتَحَوَّلُ بِفَضْلِ سَذَاجَتِنَا لِأَحْصِنَةٍ،

وَالنِّسْوَةُ لَبُؤَاتٌ.

تَوْضِيحٌ...

أَهْوَالُ الاِنْتِظَارِ تَنْضُجُ بَعْدَ مُرُورِ العَاصِفَةِ،

تَتَّضِحُ الجُثَثُ،

مَعَانِي الأَبْنِيَةِ العَالِيَةِ.

النِّسْوَةُ يَعْمَلْنَ بِالنِّيَابَةِ عَنْ رِجَالِ الإِطْفَاءِ فِي مَهَامِّ الحَرِيقِ،

المُصَوِّرُونَ: جُنُودُ الحَرْبِ المُحَايِدُونَ.

الشَّاعِرُ يُصَوِّرُ غَضَبَ اللهِ

عَلَى أَهْلِ القُرَى الَّذِينَ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ،

يَنْحَازُ لِلمُخْتَبِئَاتِ فِي جَلَابِيبِ الخَوْفِ مِنَ الحُبِّ،

المُتَصَدِّعَاتِ كَحَائِطٍ فَقِيرٍ يَنْزُّ مِنَ البَرْدِ نَارًا.

عَنْ يَقِينٍ...

لَا أَحَدَ غَيْرَكِ يَصْلُحُ لِلنَّهَارَاتِ البَارِدَةِ.

هَفْوَةٌ...

اِبْتِهَالَاتُ الأَزْوَاجِ تَتَجَلَّى لَيْلَةَ الجُمُعَةِ.

يَغْلُو الشَّاعِرُ فِي دَسِّ حَرْفِ الكَافِ

كُلَّمَا اِسْتَسْهَلَ اللُّغَةَ،

أَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَأَفَّفَ.

تَعْوِيذَةٌ...

تُرَاوِدُنِي الفِكْرَةُ

كَمَا كَانَتْ تُرَاوِدُ اِمْرَأَةَ العَزِيزِ يُوسُفَ،

أَنَا مُنْفَلِتُ الكَلَامِ أَحْيَانًا، وَلِسَانِي طَوِيلٌ.

لَقْطَةُ كَامِيرَا...

أُدَخِّنُ المَوَاقِفَ الحَرِجَةَ بِاِمْتِهَانٍ،

أُنَبِّشُ عَنْ آثَارِ عِيسَى

بَيْنَ أَعْوَادِ القَصَبِ فِي أَرْضِ الجَلِيلِ.

هَا هُنَا اِخْتَبَأْنَا، تَحْتَ السَّنَابِلِ النَّاضِجَةِ،

أَسْرَفْنَا فِي الحُبِّ،

سَرَقْنَا مَزِيدًا مِنَ القُبَلِ.

وَأَبِي كَانَ يَحْرُسُ رِوَايَةَ الحُبِّ

فِي مَوْسِمِ الحَصَادِ،

الفَصْلُ الرَّابِعُ تَحْدِيدًا:

الحُبُّ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ صَلَاةٌ.

تَشَرُّدٌ...

فِي كُلِّ قَصِيدَةٍ طَائِشَةٍ مَوْعِظَةٌ،

حَرَقَتْنَا شَمْسُ الكُتُبِ الرَّتِيبَةِ،

أَوْغَلَ فِينَا الغِيَابُ،

فُصُولُ نَوْمٍ بَلِيدَةٌ،

وَالحَدِيثُ عَنْ أَسْرَارِ الكَمَانِ

يَبْكِي فِي نَصٍّ مُشَرَّدٍ،

وَعَنْ هَفْوَةِ الحِصَانِ فِي نِهَايَةِ السَّبَقِ،

مَاذَا صَنَعْنَا بِأَنْفُسِنَا؟

جَرَحَتْ دُرُوبُ الحَرِيرِ أَيْدِينَا،

أُصِيبَتْ عَيْنِي بِالرَّمَدِ،

وَأَنَا لَنْ أُكْمِلَ القِرَاءَةَ،

وَأَعْتَذِرُ لِلمُتَفَرِّجِينَ إِنْ أَصَابَهُمُ المَلَلُ.

اِعْتِرَافٌ...

أَعْتَرِفُ أَنَّنِي أَبٌ فَاشِلٌ بِاِمْتِيَازٍ،

لَا يَعْرِفُ كَيْفَ يُجَهِّزُ كُوبًا مِنْ حَلِيبٍ

إِذَا قَطَعُوا الكَهْرَبَاءَ،

مُقَصِّرٌ فِي التَّدْبِيرِ وَالتَّغْيِيرِ،

لَا حَوْلَ لِي، لَا أُمٌّ عَلَّمَتْنِي،

مُنْهَكٌ مِثْلَ هُدْهُدٍ ضَاعَتْ مِنْهُ

رِسَالَةُ النَّبِيِّ فِي الطَّرِيقِ.

شَاعِرٌ كُلَّمَا تَذَكَّرَ وَجْهَ اِمْرَأَةٍ

مَرَّتْ عَلَى بَالِ القَصِيدَةِ،

صَارَ يَكْتُبُ الأَغْنِيَاتِ.

فَوْضَى...

حَلِيبٌ فَوْضَوِيٌّ مُهْمَلٌ فَوْقَ القَمِيصِ،

مُرَاهِقٌ صَاعِدٌ فِي وَجْهِ الوُصُولِ،

يُؤَجِّلُ الأُمْنِيَاتِ كَيْ لَا تَفِرَّ مِنَ النَّوْمِ،

لَا شَيْءَ يُعِيدُ الدِّفْءَ لِسَرِيرِ أَبٍ مَاتَ،

أُعَلِّبُ رُوحِي فِي الثَّلَّاجَةِ كَالسَّمَكِ المُجَفَّفِ،

وَالمَشَاهِدُ لَا تَزَالُ مُسْتَعِرَةً

مِثْلَ نَارٍ هَائِجَةٍ.

يَا وُدُّ...

أَنَا فِي غَارٍ لَا صَدِيقَ فِيهِ،

لَا عَنْكَبُوتَ يَكْتُبُ نَثْرًا يُخْفِينِي،

فَـإِنَّا لَنَا، وَإِنَّا لَكَ رَاجِعُونَ.

-20-08-2025-02-26-11-4935.png)

بقلم: بيان فرج - نابلس

نشيدُ الدموعِ في غزة

في غزةٍ، حيثُ الدمُ يروي الترابَ،

وحيثُ الحزنُ يخيمُ، ويُغلقُ الأبوابَ.

أرى عيونَ الأطفالِ، وقد ذبلتْ،

ترى الموتَ، وتشهدُ عليه، بلا ذنبٍ اقترفتْ.

أسمعُ صرخاتِ الأمهاتِ، وهي تودعُ الأرواحَ،

وتدفنُ الأحلامَ، في مقابرَ جماعيةٍ، بلا افراح.

أرى الشيوخَ، وقد انحنتْ ظهورُهم،

يحملونَ أوجاعَ السنينِ، ولا يجدونَ من يُعينهم.

.....

يا غزةُ، يا جرحَ الأمةِ النازفِ،

يا أيتها المدينةُ، التي ابتلاها القدرُ القاسفِ.

دموعُكِ، تفيضُ في عيونِنا،

تحكي قصةَ الظلمِ، وتحرقُ القلوبَ فينا.

لكنْ، رغمَ كلِّ هذا الألمِ،

تبقى فيكِ شعلةُ الأملِ، تشتعلُ في الظلمِ.

فغزةُ، ليست مجردَ بقعةٍ على الخريطةِ،

غزةُ، هي قلبُ العروبةِ، وهي الأبيةُ الشامخةُ الثابتةُ.

سنبكي معًا، ونحزنُ معًا،

ولكنْ، سنظلُّ نؤمنُ، بأنَّ النصرَ آتٍ، وواقعًا معنا.

-20-08-2025-02-26-37-5633.png)

بقلم: سماء زعانين - غزة

على الأكتاف.. مدينة مأكولة

جوعٌ ينقر صدور العصافير حتى العظم،

يسرق من أغانيها الحروف،

ويذرو الغبار على ريشها، كرماد آخر شعلة في المدينة.

حربٌ ترتدي فراء القط الأسود،

تتخفّى بين الأزقة،

وتترك على الجدران آثار مخالب مغموسة بالدم،

عيناه برق أحمر يلمع في ليلٍ تكسّر كزجاجٍ منسي.

فأر الخوف.. رسول الظلال،

يركض بين الحفر التي كانت بيوتًا،

وحين يجد جدارًا ليحتمي به،

تسبقه أرواح الموتى وتحتل المخبأ!

.....

حصان الهلع.. مخلوق خرج من أسطورة محروقة،

يقتحم الليل بحوافر من حديد،

وصهيله يمزج بين صراخ النساء وأنين المدينة،

ويهدم النوافذ والأحلام معًا،

حتى يسقط الصمت جثةً على الإسفلت.

وفي السماء،

الغيوم تتحوّل إلى جيش من تماثيل حجرية،

تحمل جرار النار،

تنتظر كلمة السر لتفتح الأفواه وتسكب الجحيم.

الأرض نفسها تنفجر من الداخل،

تلفظ أسماء الراحلين كأوشام تلازم القتلة،

والمدينة تنكمش على جثثها،

حتى يضيق هواؤها كصدر طفل يختنق في الحصار.

الكابوس لا ينام.. والعالم لا يستيقظ

ونحن، آخر الناجين من أسطورة الدم،

نحمل على أكتافنا مدينةً مأكولة.. ونسير.

بقلم: سمية وادي - غزة

كيف تصنع الأمهات الشهداء؟

يا أمّ "محمد قريقع"، الشهيدة أم الشهيد، أخبرينا.. كيف صنعتِ هذا الشاب العظيم الذي لا يزال في نظرنا طفلك الباكي..؟!! كيف صنعتِه شابًا مؤدبًا خلوقًا ذكيًّا فصيحًا لبقًا.. رجلًا بطولٍ وقامةٍ وعينين برّاقتين.. رجلًا بضخامةٍ ووسامة،، وقدرة على الغضبِ والرقّة والشعور.. كيف صنعتِ رجلًا بثلاثةٍ وثلاثين عامًا،، صحفيٌّ وكاتبٌ وشهيد.. له زوجةٌ وأطفالٌ ومعجبون في كل مكان… لكنه لم يكبر… بقي طفلك الصغير الذي يحنّ إليك.. يبكيك ويرثيك ويبحث عنكِ كل يوم،، ظلّ يبكي ويبكي ولم يهدأ حتى رحل إليك وعاد لحضنك في مثواكما الأخير!

-19-08-2025-09-23-16-7098.png)

بقلم: عادل الرمادي - غزة

التفاحة التي أكلت آدم!

في زمني جُلّنا قابيلٌ

أرواحٌ تقتُلُ أرواحْ

أبدانُ الناسِ إذا اجتمعَت

جراحٌ يلقى جرَّاحْ

والمالُ هو الرَّبُ الأعلى

والناسُ على دينِ الأرباحْ

ألسنةُ النَّاسِ بها سُكرٌ

من سُكرِها، سكِرت أقداحْ

وقلوبُ النَّاسِ بها خُرمٌ

تتساقطُ مِنهُ الأشباحْ

لو أنّ الظُّلم لهُ ريحٌ

لاختنق الريحُ وصاحَ ونَاحْ

هل حقًا اسمُكَ إنسانٌ

تستأنسُ فيهِ الأرواح!؟

يا آدمُ لا تسأل عنّا

قابيلُ على يدِنا صَاح

إن كُنتَ قضمتَ التُّفاح

فنحنُ نَهشّنا التُّفاح!

-19-08-2025-09-22-35-714.png)

بقلم الشاعر: مصطفى مطر - غزة

وحيد.. إلى الشهيد "شادي أحمد الغلبان"

إلى ابن العمّ وابن الخال الوقت نفسه، الحبيب "شادي أحمد الغلبان"، وحيد أمّه وأبيه الذي ارتقي شهيدًا برصاص صهيوأمريكي أثناء محاولته النّجاة ببعض الدّقيق، فلعنة الله على قاتليه.

وحيدُ الأهلِ ورّثَهم وحيدَه

وخلَّف أمَّهُ الثّكلى وحيدة

كأنَّ الشّمسَ شقّت ثوبَها مِن

توجُّعِها لفاقدةٍ فقيدة

كأنَّ اللهَ يُطربُهُ رضاها

وإيمانُ المجاهدة العنيدة

يراها إذ تزفُّ لهُ فتاها

مُصابِرةً وشاهدةً شهيدة

فأخجلُ مِن حروفٍ مرهقاتٍ

ومن لغةٍ مطهّرةٍ مجيدة

قصيدتها الرّضا، فردوسُ ضوءٍ

وقد نثرت على الغالي ورودَه

وصدمتُها تهذِّبُها يقينًا

عميقًا لقَّن المعنى نشيدَه

فثكلا وإن خالتُهُ وأمٌّ

يذوبُ لها الذي نزفَ القصيدة

ومقتولانِ قلبي وانتظاري

على حزنٍ يطلُّ لكي أعيدَه

أقولُ مللتُ منك، ويلتقيني

بما تغشاهُ عاشقةٌ بليدة

ويهزمُني وقد عوّدتُ قلبي

ويطمعُ في المواجعِ أن أزيدَه

ثكالى الحيّ خالاتي، وأمّي

هي الوطنُ الذي يبكي بعيدَه

هي التنهيدةُ العظمى، ونارٌ

تفوقُ أذى ونيرانَ المكيدة

وداعًا أيُّها القمريُّ إنِّي

أغارُ عليكَ مِن عدنٍ رغيدة

تليقُ بمَن تجشَّم كلَّ قهرٍ

وصالحَ غدرةَ الزمنِ الشّديدة

وصافحَ موعدًا للهِ شوقًا

ليظفرَ خيرَ مرتبةٍ جديدة

هنيئا للشّهيدِ، وإنَّ "شادي"

لهُ في الخلدِ جنّتُهُ الفريدة

تُميّزُها الشّهادةُ بارتقاءٍ

لهُ منها كراماتٌ مديدة

وحيدٌ في الحياةِ وفي رحيلٍ

ثقيلٍ كم بكيتُ لأستعيدَه

وداعًا.. ربّما كنتَ المُفدَّى

لعودةِ فجرِ أمّتنا القعيدة