استعاذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الجوع في قول: "اللَّهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع". وفي شرح هذا الحديث، قال "المباركفوري" في كتابه "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": "استعاذ منه لظهور أثره في بدن الإنسان وقواه الظاهرة والباطنة، ومنعه من الطاعات والخيرات". ولكن الجوع عمّق إيمان الفلسطينيين في غزة، وزادهم قوّة وعزمًا على التوحّد بذّرات ترابهم، والتمسّك بالحياة إلى آخر الأنفاس التي تصخب في صدر غزّة.

ويقال في الأمثال إن "الجوع كافر"، وما كفرت غزّة ولكن الأعراب كفروا. الأعراب الذين قادتهم التّخمة إلى الارتماء في أحضان الشيطان الصهيوني والأمريكي والغربي، ولم يكتفوا بأن "باعوا روحهم، وضاعوا" بل يريدون أن يجرّوا غيرهم إلى بيع أرواحهم للشيطان، والضياع في متاهة اللاإنتماء..

ولو أن الفلسطينيين في غزّة وفي عموم فلسطين اختاروا تحت وطأة "الجوع الكافر" أن يبيعوا روحهم، وفي مقابل ذلك اشترطوا على الغرب أن ينتقم من الأعراب الذين أسهموا في تجويع غزة ودمارها وكل ما فيها من أوجاع، لانقلب الوضع وحلّ بالأعراب ما لا يطيقون احتماله ! ولكن الفلسطينيين ما وهنوا وما ضعفوا بل ظلوا يقدّمون أسمى آيات الصمود ليس دفاعا عن وطنهم وحقّهم في الوجود والحياة فحسب، بل أيضًا من أجل أن يستعيد "الأعراب روحهم" ولا يُضيّعوا بوصلة العودة من ضياعهم إلى انتمائهم وجذورهم ودينهم.

والجوع في غزّة لا يُمكن لكاتب عربي أن يوصّفه من بعيد، لأن كلامه يبقى مجرّد كلام قد يسيئ إلى واقع الحال إذا لم يرتق في معانيه وأسلوبه ولغته إلى زلزلة وجدان المتلقّي وهزّ كيانه هزًّا، ودفعه إلى إنتاج موقف فعّال.

وحتى ندرك بأن الكلام يبقى مجرّد كلام، لنقرأ ما كتبته "نجيّا محمود" من غــزّة: "يكتبون من بعيد: قلوبنا معكم، لن ننساكم، صمودكم يلهم، يا ويلنا! لكن أبي ما أكل من تصريح، وأمي لا تطهو على نار إعجاب، وجارنا الذي مات بسبب ملعقة سُكّر.. لم ينقذه دعاء مكتوب على عجل. نعرف أن في القلوب خيرًا، لكن الخير بلا فعل.. لا يطعم خبزا".

فلنترك الكلام للذين يكتبون ببطن خاوية، يكتبون وهم يفتقدون حتى إلى ورقة حافظت على بياضها ليرسموا عليها رغيفًا بألوانه الطبيعية ! وندعو القارئ وهو يتنقل بين نصوص هذا الملف إلى أن يستحضر كل ما قيل عن الجوع في الدين وفي الأمثال الشعبية.. الجوع الذي يقود إلى الكفر، ولكن غزّة ما كفرت بل ازدادت إيمانًا، وازداد الذين جوّعوها كفرًا وبهتانا وطغيانًا، ولن يفلحوا في كسرها، ليس لأن إيمانها أعظم من كفرهم، ولكن لأنهم غارقون في جوع من نوع آخر سيستفيقون منه عندما يصفعهم الغرب يومًا ما، ويُعرّيهم من كل حقائقهم، فربّما يكتشفون وقتها بأنهم صاروا مغضوبًا عليهم وضالّين في الوقت نفسه.

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

حين تكتب غزة بعيون مُخرجها.. "مصطفى النبيه" يوثق وجع المدينة بعدسته وقلمه

في قلب العاصفة حيث تتكسر الصور على جدران البيوت المهدمة وحيث يصبح المشهد اليومي عبارة عن محاولة لالتقاط ما تبقّى من الذاكرة قبل أن تبتلعه النكبة من جديد، يظهر الكاتب والمخرج الفلسطيني "مصطفى النبيه" كحارس فني لوجع غزة ورائي بصري لذاكرة المدينة المنكوبة وراوٍ صادق لما لا تقوله نشرات الأخبار ولا يفهمه المراسلون العابرون من بوابات المأساة إلى صالات الفنادق الباردة..

فالرجل القادم من أزقة غزة لا يحمل عدسته ليوثق المألوف ولا يكتب ليصف فقط، بل يصوغ عبر أعماله الفنية وثائق من نار وحنين وأرشيفًا وجدانيًا لحكاية لم تنتهِ منذ النكبة الأولى من فيلمه الشاهد "فنانو غزة: هل تسمعوننا؟" الذي لا يكتفي بتقديم صورة نمطية عن معاناة الفنانين تحت القصف بل يمزج صوتهم بأنين المدينة ويعيد صياغة السؤال الأكبر: هل تسمعنا الإنسانية؟ هل ترى العالم كيف يحارب الفن في وطن لا كهرباء فيه ولا أفق سوى السماء المحجوزة بالقذائف؟ يوثق "النبيه" في هذا العمل كيف تصبح الريشة والعدسة واللحن أدوات مقاومة لا تقل فاعلية عن الحجارة والصرخة وكيف أن الفنان الغزّي ليس مجرد ضحية بل شاهد وشهيد مؤجل وصانع حياة في زمن الانهيار.

وفي فيلمه "جذور"، يعود بنا "النبيه" إلى ذاكرة المكان التي لطالما حاول الاحتلال اقتلاعها فيقودنا في رحلة داخل الأحياء القديمة التي أصبحت أثرًا بعد عين، يتتبع الروائح والأصوات والحجارة والشرفات التي شهدت الولادات والحروب والوصايا، ويعيد تشكيل العلاقة المقدسة بين الفلسطيني وأرضه، بين الغائب وبيته، بين المقتول وصورته العائلية، بين الوطن والشتات.

أما روايته "صهيل مدينة" فهي ليست مجرد عمل سردي بل صرخة مكتوبة بصبر من عاش تحت الأنقاض وعاد ليكتب كل مرة عن مدينة تتكرر في القصف وتعود في الحلم يصهل النص كما تصهل المدينة كلما نجا طفل أو سقط شهيد أو سمعنا ضحكة خلف الركام فهي رواية أفقها السماء وأرضها الوجع اليومي وبطلها غزة، لا شخصية فيها تفوق حضور المدينة التي تتحول إلى كائن حي يتنفس وينزف ويغني ويموت..

ويعود يحول "مصطفى النبيه" فنه إلى جغرافيا مضادة للنسيان ويدرك جيدًا أن المعركة ليست فقط على الأرض بل على المعنى والذاكرة والتأريخ فالرواية عنده ليست تنفيسًا بل تثبيت والبصريات التي يصنعها ليست جماليات فقط بل شهادات لا تموت، هو ليس فنانًا يراقب الحدث من بعيد بل واحد من أولئك الذين يعيشونه ثم يكتبونه ثم يخرجونه في مشهد يعيد الاعتبار للفن بوصفه ضميرًا وطنيًا لا حياديًا، رجل يحوّل الألم إلى مادة إبداع ويأخذنا من تفاصيل اليوم إلى معنى الوطن ومن صهيل الخيول في الشوارع المحطمة إلى حكايات الجدّات التي لم تُروَ بعد، إنه يكتب غزة كما تُحب أن تُكتب لا بوصفها ضحية بل بوصفها صانعة وجع وجمال في آن ومن خلال أعماله يؤسس لنوع من الفن المقاوم الذي لا يرضى بالتأثر بل يختار التأثير، وبدلًا من تقديم صور كليشيهية عن المعاناة يصنع فسيفساء من مشاهد حقيقية حيّة حارقة لكنها نقية كدم الشهداء.

"مصطفى النبيه" ليس مجرد مخرج أو كاتب بل هو بوابة مفتوحة على ذاكرة مدينة تقاتل كل يوم من أجل أن تُذكر وتُكتب وتُصوّر لا ليراها الآخرون بل ليراها أبناؤها حين يكبرون ويعرفون أن غزة لم تُهدم بل كتبت نفسها بكل وسيلة ممكنة وأن من بين الركام ولد فن لا يُقصف.

بقلم: عيسى قراقع

على بطوننا نحمل وطنًا

أيها الأحرار في كل مكان، من على تراب غزة المُحاصر، نرفع صوتنا لا لنستجدي عطفًا، بل لنُعلن أننا نجوع واقفين، لا راكعين. في غزة، لا نُقاتل بالسلاح فقط.

هنا، الرغيف محاصر، الماء محاصر، وحتى الأوكسجين يخضع للتفتيش الإسرائيلي. لكننا نقولها للعالم: سنأكل الملح، ونشرب العز، ولن ننكسر.

لقد حاصرونا براً وبحراً وجواً، قطعوا الكهرباء، وأغلقوا المعابر، زرعوا الموت في قافلة الدواء، وحاصروا الحليب في زجاجة الرضيع.

ظنّ العدو أن الجوع سيُركّعنا، أن الأمعاء الخاوية ستحطم إرادتنا، لكنهم لم يعرفوا غزة، لم يعرفوا أن في كل بيت فيها أسيرًا يأكل الألم كأنه فطور الصباح، وشهيدًا انتظر دوره ولم ينكسر.

نحن لا نجوع لأننا ضعفاء، نحن نجوع لأننا أقوياء أكثر مما يحتمل هذا العالم الظالم. نجوع لأننا نُجيد القتال حتى بلُقمنا المسلوبة، نحن نجوع ونموت ونحيا لأننا نبحث عن وطن وحرية، وسنعلم أجيال الإبادة صوت الانتفاضة في الشارع وفي المسجد والكنيسة ونُربّي أطفالنا على أن الكرامة لا تُشترى برغيف، بل تُنتزع بمقاومة.

أيها العالم الصامت، لتشهد أن غزة تُذبح خبزًا بعد خبز، وجرعةً بعد جرعة، لكننا لم نرفع راية بيضاء، ولم نطلب الموت، بل نُحاربه بالجوع كما حاربناه بالدم.

أيها الأحرار، قولوا للعالم إن في غزة طفلًا جائعًا، لكنه يحلم بالقدس لا بالخبز فقط، قولوا لهم إننا على بطوننا نحمل وطنًا، وإن أمعاءنا الخاوية أقوى من دباباتهم المشبعة بالبارود والذل.

فلتكن غزة اليوم مرآتنا جميعًا، وإن متنا من الجوع، سنموت شهداء لا ضحايا، في غزة إبادة، لا نار فيها بل فراغ، فراغ في الصحن، في الثلاجة، في القلب، في الموقف، وفي ضمير العالم.

في غزة الجوع ليس نقصا في الطعام بل فائضا في القتل، لا لشيئ، سوى أننا فلسطينيون. لكننا أيها العالم، لن نستجدي شفقتكم، نحن شعب يأكل التراب إن لزم ولا ينحني. نحن شعب يجعل من الأعشاب حساء ومن الصبر راية.

أيها الأحرار قولوا للذين يملكون القرار ويغلقون أفواههم في غزة الموت صار طقسا يوميا لكننا سنموت جوعى، لا مذلين. نعري جبين العالم الذي يتغنى بالإنسانية، ولا ينطق بحرف واحد ضد مجاعة مفروضة بالسلاح والفاشية.

قولوا لهم إننا هنا نحاصرهم بصمودنا، ونحاصرهم بالعار، ونحاصر الحصار بالأمل، حتى إذا جعنا حتى الموت كتبنا على قبورنا، نمنا بلا طعام لكننا اسيقظنا في ضمير الأحرار.

وسنكتب على جدران مخيماتنا: "في حصار الجوع انتصرنا، لأننا اخترنا الموت أحرارًا لا عبيدًا".

بقلم: نهى عودة (ياسمينة عكا)

نَزيفُ الرُّوح

لَمْ أَنْتصِرْ على هذا الكَمِّ

من القَلَق

كنتُ أَخونُ النَّوْمَ

وقدْ غادرَنِي شَغَفُ الوَرَقِ

حاوَرْتُ طِفلاً مُتَّخِذًا إلى السَّماءِ سَبِيلَهُ

كنتُ أدْنُو مْنْهُ..

لكنَّه كان مُسرِعًا

كيف لي أنْ آخُذَ جَوابًا

إنْ كان يَشْعُر

بِنَزْف رُوحِه

عند ارْتِطامِ صاروخٍ

شَقَّ الجِدارَ

رأيْتُه كامِلًا

رغْم أنَّ إصْبَعَهُ هناك

قدْ عَلِقَ

نادَيْتُ امْرأةً تُسرِعُ أكْثرَ

ما نحْنُ لَكُمْ وأنْتُمْ وَحِيدَونَ كُنْتُمْ

لَمْ تُجِبْ

كانتْ تُريد الاطْمِئْنانَ

على أطفالِها الذين سَبَقُوها

نظَرْتُ حَوْلِي

مَا كلُّ هذه العَتَمَة؟

النُّورُ ذاهِبٌ مَعَهَا

وَوَحْدِي مَنْ يُحاوِلُ اللَّحَاَق بِهم

لكنَّ الطَّريقَ إِليْهم قد انْغّلَق

نظَرْتُ إلى فَتاةٍ

لم تَزَلْ تَحُوكُ فُسْتانَ زَفافِهَا

تَتَخيَّلُ بأنَّه سَيَبْهَرُ الحُضُورَ

ويأخُذُ حدِيثًا خاصًّا لِلَيالِيَ عَدِيدَةٍ

تَمَزَّقَ الفُسْتانُ مع أشْلائِهَا

والدَّمُ تَناثَرَ في المَكان

حتى ظَنَنْتُ بأنَّ جَمِيعَهم قد غَرِقَ

أخَذْتُمْ رُوحِي ولَمْ تَتْرُكُوا

لي هُنَا شَيْئًا غَيْر خُذْلاَنٍ

اجْتاحَ ثَنَايَا الفُؤَادِ

لَمْ يَتَمَرَّدْ على وَجَعِي

لَمْ يُعِدْ اللَّمْعَةَ إلى خَدِّي

فلستُ أنا في بِلادي

غَرِيبَةً كنتُ وازْدادَتْ غُرْبَتِي

ولَمْ أشْتَرِ بَعْدُ سِوَى

كُرْسِيٍّ مُتَحَرِّكٍ أقُودُ به من

خذلنا من

شُعُوبِ العَرَبِ

بقلم: مصعب عيسى

أدب اللجوء الفلسطيني (أجنحة المخيم)

ذات مرة كتب الأديب الراحل "غسان كنفاني" في روايته "أم سعد": ماذا نفعل نحن في المخيم غير التمشّي داخل ذلك الحبس العجيب؟ الحبوس أنواع يا ابن العم! أنواع! المخيم حبس، وبيتك حبس، والجريدة حبس، والراديو حبس، والباص والشارع وعيون الناس.. أعمارنا حبس، والعشرون سنة الماضية حبس، والمختار حبس.

بهذه الكلمات وصف "غسان كنفاني" المخيم وحالة اللجوء الذي جسدها اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة حتى يومنا هذا.. وأنبت أدبا من نوع آخر .فلم تكن البندقية وحدها هي سلاح اللاجئ الفلسطيني ورمزه وسبيله للتعبير عن وضعه ورفضه للظلم الذي وقع عليه، فقبل البندقية كانت الكلمة التي حملت تلك الذاكرة الملتهبة منذ العصر الأول النكبة حتى الآن، كان الحبر يروي تلك التغريبة ويوثقها بقصيدة من هنا... ومقال من هناك.. وقصة ورواية تحكي أدق التفاصيل، لقد بدأ هذا الحبر يشكل نوعا جديدا من أنواع المقاومة جنبا إلى جنب مع البندقية واللوحة.. حبرا أصبح أيقونة في عالم الأدب يحكي فصول النكبة.. والخيمة.. والنكسة.. والثورة.. والأمل الذي لاشفاء منه، حبرا ولد في المخيم شاهدا على مأساة العصر.. وأصبح يُسمّى بأدب اللجوء الفلسطيني.

ماهو أدب اللجوء الفلسطيني؟

من هم أهم رواد أدب اللجوء الفلسطيني.. وكيف أصبح ذاكرة حبر توثيقية على طريق الثورة والعودة؟

يُعرّف أدب اللجوء الفلسطيني بأنه الأدب المولود في مخيمات اللجوء والذي ولد مع النكبة الفلسطينية في عام 1948. هو أدب يحاكي الواقع الفلسطيني في الشتات من شتى النواحي السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. لقد عمل هذا الأدب منذ بداياته على توثيق التجربة جيلا بعد جيل وتعزيز روح الثبات والتمسك بالهوية الفلسطينية كسلاح في وجه القرصنة والتهويد الصهيوني الذي صادر الأرض.. وشرد أهلها.. واعتقل مناضليها.. لذا كان من الضرورة ولادة هذا الأدب الذي كان بمثابة السلاح الآخر المضاد للتوطين من أجل تكريس حق العودة.

يُعدّ الأديب الفلسطيني الراحل "غسان كنفاني" من أهم رواد هذا الأدب، وهو يعتبر بلا منازع أول من أسس له حيث قدّم العديد من القصص والروايات المتشبعة بوجع المخيم والنكبة ومأساة اللاجئين ومن أهم أعماله هي رواية "عائد الى حيفا".. و"رجال تحت الشمس" وغيرها الكثير.

لقد شكل أدب اللجوء الفلسطيني حالة أدبية جديدة في أماكن توزع اللاجئين في دول الجوار (لبنان - سوريا - الأردن) وغيرها من الدول الأخرى، ولأن دراسة هذا الأدب في تلك الدول يحتاج فعليًّا إلى موسوعة شاملة تضم كل رواده وتفاصيله، وإن اجتمعت فكرة هذا الأدب حول فكرة واحدة هو المخيم واللاجئ والعودة.. لذا سأقتصر هنا على حالة واحدة كمثال حي عن أدب اللجوء الفلسطيني في سوريا حيث شهدت الساحة السورية الكثير من الأدباء والمثقفين الذين أثروا الأدب الفلسطيني عامة وأدب اللجوء خاصة بأعمالهم التي تحدثت عن الهمّ الفلسطيني داخل المخيم وحيثيات وتفاصيل اللجوء منذ لحظاته الأولى، ولأنني ابن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا، فقد قرأت همّ اللجوء وغصته وذاكرة النكبة الأولى وحكاياتها في رواية قصصية توثيقية كتبها الأديب الفلسطيني "محمد حسين" ابن مخيم درعا، يتحدث محمد بلغة السهل الممتنع، لغة أتقنها وأسسها الراحل "غسان كنفاني"، تلك اللغة البسيطة بمفرداتها ولكن عميقة بتأثيرها على القارئ وإمكانية وصولها إلى شرائح واسعة من المجتمع بعيدا عن لغة الفصاحة المفرطة والمشبعة او المغدقة بالرمز والألفاظ الصعبة.. لغة يفهمها الجميع من الصغير إلى الكبير ومن البسيط إلى المثقف النخبوي..

في أربعينيته القصصية (أجنحة المخيم) يبتدئ الأديب بسرد مأساة الخيمة ووحشتها وهي الشاهد الأول على عصر النكبة. هذه الخيمة اللعينة التي كانت أول علامات الفقد الوطني في ظل اللجوء الجديد، ثم يتابع بسرد بسيط ومشوق تطور المخيم من حالة الخيمة إلى التكوين الطيني الذي بدأ يدق لبناته بغصة وقهر.. ليس أملا بالاستقرار ولكن طلبا للدفء والتخلص من برد الشتاء القارس.. هذا التكوين الطيني هو حالة من الثبات القلق المقرون برفض اللجوء وهو ما عبّر عنه الحاج "أبو جمال" الذي اقنع وجهاء المخيم بهذه الخطوة... خطوة صعبة ولكن مجبر أخاك لا بطل، حالة اللجوء بدأت تتكشّف معالمها وصعوباتها سنة بعد سنة، وهذه المخيمات بدت وحشا يطارد الفلسطيني الذي يطارد رزقه في غياهب الأرض، مشهدٌ عبّر عنه "أبو القاسم" بعد عودته من الأردن بعبارة موجعة: "عندما يغادر الإنسان وطنه حتى الهواء يكون صعبا على رئتيه".

من جديد، يشتبك المخيم مع معضلة جديدة وهي الأونروا (وكالة دولية لمساعدة اللاجئين في المخيمات)، تلك المؤسسة التي بدأت تقود سياسة متعارضة تماما مع تطلعات أبناء المخيم الراغبين بالتركيز على الوطن الفلسطيني وحركة المقاومة والثورة التي بدأ يشتغل فتيلها منذ ستينيات القرن الماضي والتي شهد مخيم درعا أول انطلاقتها وعمل على تعزيز ديمومتها من خلال رجال ومثقفين في المخيم دعوا إلى النفير العام ورصّ الصفوف والوحدة الوطنية لدعم صمود الفدائيين في معركة الكرامة في الأردن عام 1968 وسقط فيها عدد كبير من أبناء مخيم درعا..

لكن الغصّة كانت في الخواتيم حين رحل "سالم"، اللاجئ المتعدد النكبات، وهو يحلم بأن يعود إلى فلسطين وإلى بغداد التي عشقها.. لكن الموت سرق حلمه ودفن بعيدا عن فردوسه الأول.

مجموعة قصصية بسيطة ولكنها مترفة بالوجع وثرية بآلالم والمعاناة التي أحاطت باللاجئ منذ نكبته الأولى مرورا بالنكسة والخيبات المتتالية. مجموعة تحاكي بين سطورها ذاكرة البلاد البعيدة.. والشموخ الفلسطيني.. وصمود المرأة الفلسطينية في مخيم درعا التي يصورها الأديب بانها أخت رجال قولا وفعلا ..

مجموعة، هي تجسيد حقيقي لأدب اللجوء الفلسطيني.. وحالة ثوثيقية لمخيم شاهد على نكبة ونكسات شهدت لجوء جديد من الأردن ولبنان إلى هذا المخيم بحثا عن منفى جديد يليق بلجوءهم.. فكان المخيم وجهتهم والذي برع القاص في تصويره بأنه خزان عشق يوزعه بطريقته الخاصة تارة على شكل دم وتارة على شكل قلم يصارع القهر ويطلق أنينه وصوته عبر إذاعة الثورة الفلسطينية في حي المطار في مدينة درعا..

هي رواية.. ووثيقة.. فيها الحوار المسرحي لشخصيات عاصرت النكبة ومأساتها وهي أيضا فيها ذاك النفس الدرامي والسيناريو الجميل التي يؤهلها فعلا لتكون عملا تلفزيونيا يروي حالة اللجوء... وحيثياته في هذا المخيم البسيط..

"أجنحة المخيم" جسّدت ما عاشه أبناؤنا وأجدادنا منذ نكبتهم وما يعيشه القابضون على جمر العودة.. فوق طين الغربة ووحل المنفى.. إلى ولادة ثورة.. وبندقية وقلم سيبقى وفيًّا لهذا التكوين الطيني إلى ان يزول هذا الاحتلال الغاشم عن أرضنا.

بقلم: رائد الحواري

الشاعر "سميح محسن" في ديوان "اخلع سماءك وانتظرني".. تجسيد لفكرة الصراع بين نقيضين: الموت والحياة

الشعر الجيد يريح النفس، يهدئها، يخفف عنها ألمها، ويمنحها طاقة لمواصلة الحياة، فالشعر أحد عناصر الفرح التي نلجأ إليها وقت الألم/ القسوة/ الشدة، كحال المرأة، والطبيعة، والتمرد الذي نفعله لنتخلص من الأدران التي علقت بنا.

العنوان

ديوان "اخلع سماءك وانتظرني" للشاعر "سميح محسن" نجد فيه لمسة من الكتاب المقدس: "إلبس رداءك واتبعني"، نلاحظ صيغة الأمر متماثلة بين العنوان وما جاء في العهد الجديد، فالجزء الأول من الديوان "رسائل غامضة الوضوح" متعلق بعاطفة الشاعر ومشاعره، فالقصائد مترعة بالعاطفة، بالألم، بالحب، بالعذاب، فجاءت القصائد (ناعمة) رغم ما فيها من قسوة، وهذا يتماثل مع الإنجيل، العهد الجديد، بينما الجزء الثاني منه: "دلو من الضوء" متعلق بماضي الشاعر، فنجد الشيوعي القديم، الشيوعي الثابت على الحق، الشيوعي الذي يرى نفسه في الماضي، في بدر شاكر السياب، في ناظم حكمت، في بابلو نيرودا، في بول إيلوار، في لوركا، والشاعر يجد نفسه في عدن، عاصمة الاشتراكيين العرب، وفي سلفيت قلعة فلسطين الحمراء..

من هنا نلمس شيئا من الصخب والعنف في الديوان، ، ونلمس الهموم العامة، فالقصائد جاءت أقرب إلى الواقعية، فطرح السياسي (حرف) شيئا من جمالية القصائد، فجاء الجزء الثاني متماثلا مع طرح العهد القديم وما فيه من تاريخ وأماكن. يُشار إلى أنّ هذه المجموعة الشعرية هي الحادية عشرة التي تصدر للشاعر، وقام بتصميم الغلاف الفنان "شربل إلياس"، وكتب القاص والروائي الفلسطيني الكبير "محمود شقير" تظهيرا لها على غلافها الأخير.

لغة الشاعر

يكاد يكون الجزء الأول من الديوان قصيدة واحدة، فنجد قاموس الشاعر اللغوي متعلق بألفاظ محددة، ينثرها في العديد من القصائد، في قصيدة "على إيقاعها... سأبني خيام انتظارك" نجد صورة مصغرة عن هذه اللغة:

وكنتُ

خَرَجتُ

أفَتّشُ في التّيهِ عَنْ غَيْمَةٍ أستَظلُّ بِها

أحتَمي مِنْ تَصَحّرِ روحي

وأبحثُ في مَدْرَجِ الغيبِ

عَنْ خَيطِ ضَوءٍ

لِيُخرجَ قَلبي مِنَ الموتِ

فألفاظ "الغيمة، تصحر، روحي، ضوء" نجدها في العديد من القصائد، ونلاحظ ألم الشاعر يكمن في "التيه، تصحر" ولكن، رغم الألم والقسوة إلا أن الصورة الشعرية:

أفَتّشُ في التّيهِ عَنْ غَيْمَةٍ أستَظلُّ بِها

أحتَمي مِنْ تَصَحّرِ روحي

تخفف من وقع تلك القسوة على المتلقي، وهذا يجعله يستمر في التعرف أكثر على ألم الشاعر، وعلى طريقة عرضه للقصائد، كما أن مقاومة الشاعر وإصراره على الفعل: "أفتش، أحتمي، أبحث" تعطي القارئ طاقة إيجابية تساعده على مواصلة التقرب من الشاعر، والتعرف على ما يطرحه، ففعل "أبحث، أفتش" أراد بهما البعث من جديد: "ليخرج قلبي من الموت".

فنجد الصراع بين الموت الكامن في: "التيه، تصحر، الغيب، الموت" وبين الحياة التي نجدها في: "غيمة، أستظل، أحتمي، خيط، ضوء، ليخرج" يقودنا إلى صراع البعل مع الموت، لكن الشاعر جعل هذا الصراع يأتي بصيغة أنا (السارد)، وليس من خلال (سرد) خارجي، ليعطي سخونة للقصيدة، وليجعل القارئ يشعر بحرارة ما يقدمه له من شعر. إذًا الشاعر يتحدث عن صراعه مع الموت، وهذا استدعى منه استخدام أدوات الحياة، أدوات تساعده على الظفر على عدوه، فما هي هذه الأدوات؟:

على جَسَدِ الليلِ تَعْزِفُ أوتارَها

في الطّريقِ إلى خيمَةِ الغَازِياتِ اللواتي

رَقَصنَ على صَوتِ دَفّ عَتيق،

رَحَلنَ،

وصوتُ صَفِيرِ تنانيرهنَّ الغريبةِ ألوانُها

شامةٌ كالقناديلِ تَحْرسُ أصواتَهنّ

بَريقَ خلاخيلهنّ

وتُؤنِسُ روحَ المكان،

وتَبعثُ فيهِ

رياحَ الإياب

الغناء وما يتبعه ويتعلق به هو أحد أدوات الانتصار/ الظفر على العدو: "تعزف، أوتارها، رقصن، دفء، صوت/ أصواتهن" كما أن النساء وأثرهن البهي ساهم في إيصال الشاعر إلى الحياة الجديدة: "العاريات، اللواتي، رحلن، تنانيرهن، أصواتهن، خلاخيلهن" وهذا ما جعل خاتمة المقطع تأتي حاملة للأمل، للفرح، للحياة:

وتُؤنِسُ روحَ المكان،

وتَبعثُ فيهِ

رياحَ الإياب

نلاحظ فكرة عودة الحياة حاضرة في المقطع من خلال "وتبعث، الإياب" بمعنى أن الموت لم يكن تاما ولا كاملا ولا مطلقا، بل هو موت نسبي، موت مؤقت، وهذا ما يجعلنا نتأكد أن فكرة البعث البعلي حاضرة في القصيدة. واللافت في هذا المقطع أن الشاعر يوحد بين الحواس، حاسة النظر التي نجدها في: "ألونها، كالقناديل، بريق" وحاسة السمع التي نجدها في: "تعزف، أوتارها، رقصن، دفء، صوت/ أصواتهن" فقد تجلت هذه الوحدة في "بريق خلاخيلهن" فالخلخال يثير النظر، لما فيه من بريق، ويثير السمع، لما يحدثه من رنين. هذا على مستوى فكرة المقطع، لكن على مستوى الألفاظ المجردة نجد أن لفظ "خلاخيلهن" الكبير والمكون من ثمانية حروف يشير إلى هذه الوحدة، من هنا جاء حجمه كبيرًا، كما أن تماثل الحروف التي تشكله، الخاء واللام، تثير نظر المتلقي، مما يثير فيه حاسة النظر، إضافة إلى الصورة التي يحملها القارئ عن الخلخال، وهذا ما يجعل فكرة المقطع مثيرة لحاسة السمع وحاسة النظر" فترسخ في المتلقي فكرة بقاء الحياة واستمرارها رغم ما فيها من صراع.

الموت

في المقابل نرى صورة الموت حاضرة في:

غَيمَةٌ مِن غُبارِ المجازِ تُضِلُّ الطريقَ إليها

وَتبني جداراً من النّارِ فوقَ انتظارِ الجليدِ،

على بابِ صيفٍ بعيدٍ،

وَصَمتٍ يُعَرّي الضّجيج...

نلاحظ أن الشاعر يركز على غباش النظر الذي نجده في "غيمة، غبار، تضل، جدارا، الجليد" فكل هذه الألفاظ مهدت، لفكرة: "بعيد" التي تؤلم الشاعر وتوجعه، من هنا جاء "وصمت يعري الضجيج" التي تحمل فكرة القسوة التي يمر بها الشاعر، وفكرة الصراع بين الهدوء/ الصمت، وبين فكرة الصخب/ الضجيج. يستوقفنا لفظ "الضجيج" الذي يتكرر فيه حرف الجيم، والذي يخدم فكر الصخب/الضجيج، فدوي حرف الجيم بدا مزعجا للملتقي، مما يجعل فكرة المقطع والألفاظ المستخدمة فيها تتوحد لخدمة فكرة القسوة المراد طرحها.

السواد

في قصيدة "بيت يسوره السراب" نجد صورة قاتمة:

كتلٌ من الإسمنتِ تخنقُ روحَ إمرأةٍ تَخَفّتْ

واستكانت في مطارحِ عزلةٍ مسكونةٍ بالخوفِ

من حلمٍ تهشّم مثلَ مرآةٍ على حجرٍ من الصوّانِ

نافذةٌ تطلُّ على المدى

لكنّها،

بستارةٍ سوداءَ تحجبُ ضوءَها

بيدينِ ترتجفانِ ترسمُ لوحةً للّيلِ

تُلْبِسُها عباءَتها

بكاملِ عتمةِ الألوانِ

تُغرقُ في غموضِ الرّوح

ترسمُ للسوادِ ظلالَ أجنحةٍ

لتحجبَ ضوءَ قنديلٍ تسلّلَ من ظلالِ الغيّبِ

لا قمرٌ يطلُّ على حدائقِ روحِها

لا نجمةٌ تتقمّصُ الأضواءَ

تسبحُ في المدى

لتعيد تأثيثَ المعاني،

وتضيء عتْمات المكان"

قصيدة العنوان "أخلع سماءك وانتظرني

نلاحظ السواد متعلق بأكثر من حال منها المكان: "بيت، يسوره، الإسمنت، حجر، صوان، عتمة المكان"، وأيضا نجد سواد الزمن/ الوقت: "لتحجب ضوء القناديل، لا قمر، لا نجمة" بمعنى أن الزمان والمكان يتحالفان ضد امرأة، وهذا انعكس على حالها، فبدت في غاية السوء: "تخنق، تخفت، استكانت، عزلة، مسكونة، بالخوف، حلم تهشم، بستار، أسود، تحجب/ لتحجب، ترتجفان، ليل، عتمة، تغرق، غموض، للسواد، عتمات"، وهذا يجعل حجم القتامة كبير ومؤثر، خاصة أنه متعلق بامرأة، امرأة تتصف بالنعومة والحنان، مما يجعل المتلقي يتأثر بحالها، (ويندفع) لإنقاذها.

ثنائية الطرح

ذكرنا إن العنوان له مدلول ثنائي، العهد الجديد والعهد القديم، وقلنا إن هناك فكرة الصراع بين نقيضين: الموت والحياة، هذه الثنائية يقدمها الشاعر بصورة جديدة، يقول في قصيدة العنوان:

تَمشي على وَتَرٍ خَفِيّ

تَخْتَفي في حُلْكَةِ الأوقَاتِ بينَ منارتينِ

يمامَتانِ تُحَلّقانِ

ونَجمتانِ وحيدتانِ

غَزالتانِ شَريدتانِ

على ضِفافِ سَحابةٍ

تَمشي على طَرَفِ المرايا

للمَرايا شَهوةُ أخرى،

وأبعَدُ من حدودِ تأمّلِ الضّدينِ

تأتي،

ثمّ تَذْهبُ،

ثمُ تَصعَدُ،

تَرتَدي في نَشوَةٍ الليلِ الزوايا

وحدها بالسّرِ ترسُمُ وحدَها

لا، لا أحَد..."

الثنائية نجدها في أكثر من شكل، منها صيغة المثنى: "منارتين، يمامتان، تحلقان، نجمتان، وحيدتان، غزالتين، شريدتان، الضدين"، ونجده في معنى الألفاظ: "ضفاف، المرايا" فالضفة، المرآة يقابها ضفة، صورة أخرى، وهذا يخدم فكرة وجود طرفين، صورتين، كما نجد الثنائية في تكرار بعض الألفاظ: "المرايا/ للمرايا، تمشي، خفي/ تختفي، وحدها، لا". وبما أن هناك صراعًا، فقد أشار إليه الشاعر من خلال: "الضدين" ومن خلال الحركة واستمرارها:

تأتي،

ثمّ تَذْهبُ،

ثمُ تَصعَدُ

وهذا يخدم فكرة صراع الموت مع الحياة، وأيضا استمرار هذا الصراع وبقاءه.

الصور الشعرية

الشاعر النبيه يعرف كيف يقدم الألم/ القسوة، كيف يوصل الفكرة، آخذا بعين الاعتبار حالة القارئ الذي يتأثر سلبا بالموضوعات القاسية والمؤلمة، وهذا يستوجب استخدام طرق/ أساليب أدبية تحد من القسوة/ الألم، من هذه الطرق الصور الشعرية التي نثرها الشاعر في العديد من القصائد، جاء في قصيدة "بيت يسوره السراب":

عزلةٍ مسكونةٍ بالخوفِ

من حلمٍ تهشّم مثلَ مرآةٍ على حجرٍ من الصوّانِ

....

تسبحُ في المدى

لتعيد تأثيثَ المعاني،

وتضيء عتْمات المكان

وهنا يعطي الشاعر صفات بعيدة لأشياء غير واقعية، فالحلم لا يمكن أن يتكسر كالمرآة، ولا يمكن للمعاني أن تضيء عتمات المكان، لكن الشاعر أراد بهذه الصورة امتاع القارئ، (وإبعاده) قدر المستطاع عن الألم/ السواد، مع المحافظة على فكرة القصيدة المؤلمة/ الوجعة، وهذا ما سهل على القارئ التقدم من الديوان، للتعرف على مزيد من الصورة:

بحرُ من الأضدادِ يلطمُ صخرةً

جَثَمَت على صدرِ القصيدةِ

هذا المقطع جاء في قصيدة "المعنى" التي تتحدث عن حالة الصراع، فرغم القسوة الكامنة في: "الأضداد، يلطم، صخرة، جثمت" إلا أن الصورة الشعرية التي قدمت بها أزالت القسوة، وجعلت المتلقي يستمتع بما يقدم له رغم قسوة الفكرة.

الجزء الثاني "دلو من ضوء"

في هذا الجزء كانت الإيديولوجيا هاجس الشاعر، لهذا نجدها حاضرة، وهذا ما جعل "دلو من ضوء" تعود بنا إلى قصائد الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فرغم محاولات الشاعر التخفيف من تلك الواقعية، إلا أنها بقيت مؤثرة فيه، يقول في قصيدة "المشهد المثير في رحلة الشيوعي الأخير":

قال الشيوعيُّ الأخيرُ بأنه

ما عاد ينطق عن هوى

حُلُمٌ إلى سفرٍ طويلٍ

سوفَ يحملُه من المدنِ الغريبةِ

من مقاهيها

إلى مدنٍ يشاركها حروفَ الأبجديةِ

لا معانيها

غالبا ما يكون أثر (الشعر) الخارجي ضعيفًا على المتلقي، على النقيض من صيغة أنا الشاعر/ المتكلم، لكن "سميح محسن" استطاع تجنب برودة الصيغة من خلال التناص القرآني: "ما عاد ينطق عن الهوى" فالشاعر هنا أزال (تهمة/ صفة) الإلحاد عن الشيوعي، وأضفى لمسة جمالية على القصيدة، بحيث يشعر القارئ بحرارة القصيدة وحيويتها.

ويقول في قصيدة "كأني الغريب":

كأنّي الغريبُ،

وإلا لماذا تُشّيحينَ وجهَكِ عنّي...

تزيحُ البُيوتُ القديمةُ

أحلامَها باتّجاهِ اليمينِ

الوجوهُ التي رافقتني قديماً

وألقتْ عليّ قصائدَ لوركا،

وبابلو، وإيلوار، وحكمت،

تُثيرُ أمامي سؤالَ التحوّلِ

في مَجرياتِ الجداولِ

تسألُ عَن قصّةٍ

في كتابٍ قديمٍ نُمرّرُه بيننَا

نلاحظ هنا واقعية الأسماء: "لوركا، بابلو، إيلوار، حكمت" ورغم هذا حافظ الشاعر على جمالية من خلال الرمز "تزيح البيوت القديمة أحلامها باتجاه اليمين" فمثل هذه الصورة كافية لجعل القارئ يتوقف متأملا بالمزاوجة بين الواقعية والرمز، فالشيوعي/ اليساري يتناقض مع الرجعي/ اليميني، وهذا ما أكد إيدولوجية المضمون. وكما تستوقفنا صيغة الخطاب الموجهة إلى امرأة/ أنثى، وهذا منح القصيدة دفئا وجعلها أكثر إثارة، تمتع القارئ وتأسره. الماضي/ القديم كان نقيا وصافيا، لهذا نجد العديد منا يحن إلى ماضيه، يتحدث الشاعر عن ماضيه بقوله:

أمرُّ على الطرقاتِ التي حمّلتني الغبارَ

البيوتِ التي حَفِظَت سرَّنا

والشّبابيكِ كانتْ

تُراقِبُ خطواتِنا

والمقاهي الصّغيرةِ

تمنحُنا الدّفءَ

خبزُ الطوابينِ في شهرِ كانونَ

كانَ شهيّا بأنفاسِ جدّاتنا

اللافت في هذا المقطع أنسنة المكان/ الجماد: "الطرقات، البيوت، الشبابيك، المقاهي" وهذا يشير إلى الحميمية التي تجمع الشاعر بالمكان، من هناك ركز عليه وبتفاصيله، وبما أن الشاعر استرجع حيوية شبابه الذي كان، فظهر لنا هذا الشباب من خلال الصورة الشعرية: "خبز الطوابين في شهر كانون كان شهيا بأنفاس جداتنا" حيث نلاحظ الحميمية التي تجمع المكان/ الطوابين بالناس/ جداتنا.

وإذا ما توقفنا عند صيغة الجمع: "الطرقات، البيوت، الشبابيك، المقاهي، الطوابين، جداتنا" نصل إلى المكانة الرفيعة التي ينظر بها للماضي، للمكان، لمن كان وعاش ذلك الزمن، بمعنى أن الماضي يتجاوز الزمن، ليمتد إلى المكان وساكنيه. وبهذا يكون الشاعر قد أكد اجتماعية المكان والحيوية التي ينعم بها، فهو مكان حي بمن هم فيه.

خاتمة

وجاء في التظهير الذي كتبه القاص والروائي الفلسطيني الكبير "محمود شقير" ما يلي: "بلغة شعرية بعيدة من المباشرة ومن الصيغ الجاهزة يكتب سميح محسن قصائده التي تتصادى فيها روح الشاعر ورؤاه، حيث يبرز صوته في الجزء الأول من هذا الديوان الشعري، ومعه صوت المرأة الحلم والمثال، في تفاعل حي مع الطبيعة ومع المكان. وفي الجزء الثاني من الديوان يرصد الشاعر بعض جوانب من حياة المدينة والمخيم المتاخم لها، حيث نرى مدينة جنين ومخيمها، ونرى تطاول المحتلين على أمن المدينة والمخيم معًا، في حين أنهما، المدينة والمخيم، تعبّران عن الحلم الفلسطيني بالحرية والانعتاق.

وفي الديوان تتبدّى ثقافة الشاعر من دون إقحام، حيث نلمح حضورا للنفري وسعدي يوسف ومحمود درويش وراجح السلفيتي وآخرين. (اخلع سماءك وانتظرني) قصائد طالعة من رحم التجربة الحيّة والمعاناة، وهي جديرة بالقراءة".

(الديوان من منشورات "مكتبة كل شيء"، حيفا، الطبعة الأولى 2024).

بقلم: د. جهينة خطيب

مزاجيّة الفنان الفلسطيني المحلي في مرآة التجربة

في تجربتي الطويلة مع الفنانين الفلسطينيين المحليين، وفي رحلتي بين الخشبة والكلمة، وبين الملتقى والورشة، لامستُ وجوهًا كثيرة للفنان، بعضها يضيء، وبعضها يعتم، وكلها تُعبّر عن حقيقة الإنسان خلف الفن. لعلّنا نُجمع على أن الفنان ابن بيئته، حساس بطبعه، مجبول على الانفعال، محكوم بروح تُراوح بين الألم والإبداع. لكنّ هذا لا يمنع من مساءلة بعض الظواهر التي تكرّرت وتراكمت حتى صارت ملمحًا عامًا في المشهد الفني الفلسطيني المحلي، على الأقل كما خبرته.

ولعل أول ما يواجهك عند العمل مع فنانين من هذا السياق هو مقولة "عدوك ابن كارك"، تلك التي تسري بصمت تحت الجلد، دون أن تُقال، لكنها تُمارس. فالفنان لا ينظر إلى زميله كرفيق درب أو شريك في القضية، بل كمنافس يجب إقصاؤه من الضوء. كم من مرة اشترط فنان حضوره بغياب آخر، أو اشترط المشاركة بشرط "عدم تواجد فلان"؟ وكأن الساحة لا تتسع لأكثر من ظل، وكأن الإبداع لا يكتمل إلا بإلغاء الآخر. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى حبّ الملكية والرغبة العارمة في التفرّد. فالفنان لا يكتفي بأن يُبدع، بل يريد أن يُحتفى به وحده، أن يُسمع صوته فقط، وأن تُدار الحوارات حوله لا معه. يتحدّث طويلًا عن نفسه، عن مشاريعه، عن صراعه الداخلي، ولا يُصغي إلا قليلاً، وإن أصغى فبنية الردّ لا الفهم.

وهناك أيضًا الحساسية المفرطة التي قد تُربك كل محاولة لنقد بنّاء أو حوار صادق. فكلمةٌ واحدة قد تُفهم على غير مرادها كفيلة بأن تفتح أبواب القطيعة أو العتاب المُبالغ فيه. وهذه الحساسية، وإن كانت نابعة من الشعور الدائم بالتهميش أو من صراع الاعتراف، إلا أنها تتحوّل أحيانًا إلى عبء يعطّل العمل الجماعي ويشوّش على الجوّ الإبداعي.

من هنا أقول، وبثقة تُبنى على التجربة لا التحيّز: لكي يكون الفنان فنانًا بحق، عليه أولًا أن يكون إنسانًا. الإنسان القادر على تقبّل الآخر، على الإصغاء، على الاعتراف بأن الفن لا يزدهر في بيئة الغرور أو العزلة أو الفردانية المطلقة.

الفنان الحقيقي لا يخشى وجود فنان آخر، بل يفرح به، يتعلم منه، ويشاركه. وهو أيضًا لا يرى في النقد خصومة، بل مرآة قد تكشف له زوايا معتمة كان بحاجة لمن يضيئها. ومع ذلك، فأنا لا أُعمّم، بل أحرص على التمييز. فقد التقيت فنانين وفنانات تميّزوا بإنسانيتهم قبل فنهم، وكان دفء قلوبهم يسبق بريق إنجازاتهم. هؤلاء هم الذين أبدعوا بحق، لأنهم لم يسعوا لأن يكونوا نجومًا في سماء منفصلة، بل شموسًا تُضيء الدرب لغيرهم أيضًا. في تواضعهم، في صدقهم، في روحهم الجماعية، وجدتُ الفن في أسمى تجلياته. ومنهم تعلمتُ أن الفن لا ينفصل عن الأخلاق، وأن القيمة الفنية تكتمل حين تتكئ على قيمة إنسانية رفيعة.

صحيح أنني اختلفت شخصيًّا مع بعض الفنانين، بل وتعارضنا في الرؤى والمواقف، لكنني لم أنكر يومًا قيمتهم الفنية. فالفن باقٍ، وإن تقلبت الطباع. وقدرة الفنان على الإبداع لا تُقاس دومًا بقدرته على العلاقات الإنسانية، وإن كنت أرجو أن يتكامل الاثنان. فالروح الفنية التي لا تتهذّب بالإنسانية قد تُبدع لحظة، لكنها لا تؤسّس لمجتمع فنّي ناضج.

لعلنا بحاجة في مجتمعنا الفني المحلي إلى ثقافة تشاركية جديدة، تضع الفن في مركزه، لا الفنان. وتؤمن بأن العمل الإبداعي الحقيقي لا ينمو إلا في مناخ من التعاون والتواضع والانفتاح. في النهاية، نحن لسنا فقط أبناء موهبة، بل أبناء قضية، وهذه الأخيرة لا تُخدم بالحساسيات، بل بالشراكة، ولا تتغذّى من الأنا، بل من الجماعة.

رسالة من نفسي إلى نفسي

بقلم: تالا جودة - غزة

عزيزتي تالا،

أراكِ من هنا، من داخلك.

أرى انعكاسكِ على المرآة،

وأرى محاولاتكِ الحثيثة كل يوم للاستمرار.

تفاجئينني في كل مرة بأنكِ تنهضين كالعنقاء،

ويكون الرماد هو بدايتكِ من جديد.

.....

أرى الوقت يتسرّب من حولك سريعًا،

وأراكِ تصنعين في كل مرة ساعاتٍ جديدة.

فكما اعتدتِ دومًا، تقودين الوقت ولا يقودك.

.....

تعجبني أفكارك الغريبة، وتفكيرك الحثيث،

ورؤيتك المختلفة لكل الأشياء.

تكتبين الحياة من زاوية لا يراها إلا القادرون على الحلم.

.....

تالا...

لا تفقدي هذه النار.

لا تسمحي لأيّ عابر أن يُطفئ ذلك الوميض.

لا تدعي العابرين يقرّرون من أنتِ، وماذا عليك أن تكوني.

ولا تكسري جناحكِ لتشبهي من لا جناح له.

تعطيك الحياة القليل غالبًا،

لكنّك تصرّين على أن تصنعي الكثير منه.

.....

عزيزتي تالا،

تيقّني دومًا أن حتى البذور الصغيرة

تصبح أشجارًا تتوسد جذورها الأرض،

وأنه لا بد أن تنضج ثمارك يومًا ما،

وستكونين أول من يتذوّق حلاوتها.

.....

لا تستعجلي،

فما يأتي بسرعة يكون أول ما يزول،

وما يأتي بالصبر هو الأشدّ ثباتًا.

.....

عزيزتي تالا،

اعلمي يقينًا أن الشدائد هي من تصنعك،

وأن الحياة هنا ليست سهلة...

لكن الشدائد هي من تصنع العظماء.

بقلم: سماء زعانين - غــزّة

احتضار صامت

أن تُجَوَّع.. يعني أن العالم اختبرك بأقذر ما فيه. الجوع هنا ليس حرمانًا من الخبز فحسب، هو إقصاءٌ متعمد من دائرة الحياة. هو إعلانٌ ضمني بأنك لا تُرى، لا تُحتسب، لا تستحق. حتى لو بقي الجائع حيًّا، فذلك لا يُنقذ روحه من الاحتضار الصامت.. ذلك الموت البطيء الذي لا تُسجّله المشافي، ولا تراه العيون، لكنه يحدث في عمق النفس.

إنه احتضارٌ يُنشئ جثثًا في الداخل، جثثًا من الأمل، من الكرامة، من الإحساس بالجدارة.

يُربّي النفس على الخنوع والذل، ويغرس في تربة الوعي بذرة شكٍّ مُرّة: "هل أستحق الحياة؟".

يصبح الجوع مرآةً مشروخة ترى فيها النفس نفسها باهتة، منطفئة، غريبة عن ذاتها. ويصبح العالم حول الجائع كائنًا متواطئًا.. إما صامتًا، أو شبعانًا يتحدث عن الصبر!

لكن الحقيقة الأشد ألمًا: أن من يَنجو من الجوع جسديًا، لا ينجو منه نفسيًا إلا بمعجزة من نور..

معجزة تُعيد بناء الإيمان بأن النفس الإنسانية لا تُقاس بكمية ما في المعدة، ولكن بقدرتها على النهوض من تحت الركام.. والقول: "أنا أستحق الحياة، رغم أنكم أردتم أن أنسى ذلك. أنا أستحق الحياة.. رغم أنكم أردتم زرع الجثث داخلي".

بقلم: رانية مرجية

من الجرح نصنع الحياة.. كيف تشفي الكتابة الإبداعية والمسرح أرواحنا؟

منذ متى كانت الكلمات مجرد حروف؟

ومنذ متى كانت الخشبة المسرحية مجرد منصة تُضاء؟

هناك جراح لا تُرى بالعين المجرّدة، لكنها تنزف في صمت الروح، تتوارى خلف الضحكات، تندسّ في تفاصيلنا الصغيرة، وترافقنا حيث لا يرانا أحد. تلك الجراح لا تشفى بعقاقير الأطباء، ولا تهدأ بصمت المجتمع، بل تظل كامنة في الأعماق، حتى نجرؤ على مواجهتها... وحتى نجد لها شكلاً، صوتًا، مساحة.

الكتابة ليست رفاهية، ولا تمرينًا لغويًا، بل فعل نجاة.

حين نكتب، فإننا نُنزف على الورق، نخلع أقنعتنا، ونحكي لأنفسنا قبل أن نحكي للآخرين. الكتابة الإبداعية هي طقس التطهّر من الداخل، حيث نصوغ الألم في جمل، ونحوّل الخوف إلى استعارة، والحزن إلى صورة. هي وسيلتنا لنفهم، لنتذكر، لنغفر... لأنفسنا أولًا.

في زمن الضجيج، تمنحنا الكتابة لحظة صمت ثمين، نهمس فيها لأنفسنا بما لا نستطيع قوله علنًا. إنها الطريق نحو الترميم الذاتي، وممرٌّ سريٌّ بين الألم والمعنى. من يكتب لا يهرب من واقعه، بل يواجهه بحبر نقيّ، ويُعيد تشكيله بوعي جديد.

أما المسرح، فهو الفن الذي يجعلنا نرى ما كنا نخشى النظر إليه.

على خشبته لا نلعب أدوارًا، بل نفضح وجعًا، ونحتفل بالضعف، ونصرخ بما كتمناه طويلًا. إنه المكان الوحيد الذي نستطيع فيه أن نكون من نحن حقًا، بلا أقنعة، بلا حذر، بلا شروط. كل صرخة على المسرح هي ترياق، كل دمعة تُذرف أمام الجمهور هي إعلان شفاء جزئيّ.

المسرح ليس مجرد فن، بل فعل وجود. فيه نحمل رواياتنا إلى العلن، ونحولها إلى تجربة جماعية. هو مرآة للروح البشرية، بضعفها وقوتها، بعبثها وعمقها. في كل عرض، نمنح مشاهدينا جزءًا من قلوبنا، ونسترد شيئًا من ذاتنا المفقودة.

أنا لا أكتب هذه السطور من برج عاجي، بل من عُمق التجربة.

امرأة عاشت الألم، واختبرت الانكسار، ووجدت في الكلمة والخشبة خلاصًا. لم يكن ما كتبته في دفاتري حروفًا عابرة، بل شظايا حياة. ولم تكن مشاركتي المتواضعة على مسارح الحارات تمثيلًا، بل فعل شفاء، وشهادة حياة.

من هنا، أدعو كل من يحمل وجعًا، أن يكتب، أن يمثل، أن يرسم، أن يرقص، أن يصرخ. لا تنتظروا أن يتفهم العالم جراحكم، بل امنحوها صوتًا قبل أن تبتلعكم الصمت.

لعل أعظم ما تمنحنا إياه الكتابة والمسرح، هو هذا الشعور العميق بأننا لسنا وحدنا.

حين نكتب، ننسج خيطًا غير مرئي مع من يشبهنا، مع من عانى بصمت، مع من وجد في الفن ملجأ. وحين نشاهد عرضًا مسرحيًا صادقًا، نبكي لأننا نرى أنفسنا فيه، ونضحك لأننا نعرف ذواتنا بين السطور.

نعم، الألم حين يُشارك، ينقص.

وحين يُترجم إلى فن، يضيء.

وحين يصير نصًا أو مشهدًا، يتحول من عبء إلى قوة.

في زمن يُجبرنا على التماسك الزائف، فلنُخالفه بالفن.

لنقل للوجع: "أنا أراك"،

وللأمل: "أنا أكتبه بيدي".

بقلم: أحمد بشير العيلة

أستحلفكم بالله أبيدونا

لا ندري في غزةَ كيف نموتُ؟

حصاراً أو قصفاً أو جوعاً أو خذلاناً

بالله أريحونا

ارموا يا عرب الذل قنابل نووية تقتل فينا (أملاً فيكم) قبل إبادتنا

بالله أريحونا من هذا القرب المؤلم

إلغونا كي ترتاحوا من وجعٍ يُدعى غزةَ

لتعيشوا أجمل عمرٍ مع (إسرائيل)

ابنوا معهم ريفراتِ وأوتيلاتِ

وشطآن عراة

ومواسم عهرٍ أبدية

إنا نأسف أنّا كنا شوكاً في حلق المشروع الصهيوني

كنا نعتقدُ بأنّا نحمي الوطن العربي من العدوان

وأنا في الغالب في معركة وجود عظمى

نأسف والله

قد أزعجناكم منذ عقودٍ في رفع شعاراتٍ نحسبها تحميكم

أقلقنا راحتكم

كنا نغفل قصة عشقٍ كانت بين سيادتكم

وكيانٍ كنا - للأسف نحاربه -

نأسف أنا أفشلنا مواعدةً مع قحباتِ "نتنياهو"

وردت فيها خمس مقولاتٍ في سفرٍ يدعى (إبراهيم)

نأسف أنّا قدمنا أنفسنا شهداءً كي تحيا الأمة

نأسف والله

يا أسفل أمم الأرض أبيدونا كي ننسى هذا الوجع الأبدي

حمّوا السكين لكي لا نلعنكم حين خروج الروح

يا أسفل أمم الأرض أبيدونا

لا تُبقوا منّا أحداً

واجتهدوا ما شئتم في قفل البوابات على مقبرةٍ عظمى تُدعى غزة

بل فلتُشرع بوابة رفحُ السوداء بُعيد إبادتنا

لن نخرج من بين الأجداث

أستحلفكم بالله أبيدونا هرباً من هذا الذل العربي

نخشى أن نحيا .. فنسامح

أنتم عند الله خصومٌ للأجيال إذا جاءت

أنصحكم أن تلقوا قنبلة نووية

لنموت جميعاً

كي ترتاحوا من أجيالٍ تبقى تلعنكم لقرونٍ

بعد إبادتنا

صِيغوا التاريخ كما شئتم

قولوا لم نُخلق في هذي الأرض أساساً

قولوا إنا كنا أشراراً نمنعكم من لعق التوراة صباحاً

قولوا إنا كنا نحجب عنكم ضوء الشمس

إنا كنا ورماً وارتحتم منه

قولوا ما شئتم بعد إبادتنا

لكنّا ننتظرُ هناك أمام الله

كيف ستأتون إليه

ما حجتكم يا أمتنا؟

وهذا قهرٌ آخر يقتلنا

.....

لا ندري في غزةَ كيف نموتُ؟

حصاراً أو قصفاً أو جوعاً أو خذلانًا

أو قهرًا من هذا الذل العربي.

بقلم: قمر عبد الرحمن

الوطنُ لم يجعلني سعيدة

الوطنُ لمْ يجعلْني سَعيدة

أنا من قرّرت

والكتابةُ وسيلتي للهرب

.....

أنيابُ الأيّام تنغرسُ بداخلي

وأنا امرأةٌ عنيدة

أكلّمُ اللهَ كلّما مسّني التّعب

.....

تعصفُ الرّيح دمًا

بينَ سطورِ الجريدة

أمشي.. أفتّشُ عن السّبب؟

.....

يمسكونَ الضّلالَ من يدِيه

ويقطعون رأس الحقيقة

ويحفظونَ كرامة مَن أذنَب!!

.....

المُعلّم يَحترق

والراقصةُ بَهيجة

والسّارقُ يُعلّمنا الأدب!

.....

لشدّةِ وضوحِنا

تنزفُ القصيدة

بعض الحبرِ لأجلِ اللّقب

لكنّ اللّغةَ تتفقدُ النُخَب..

.....

يا الله.. تمّم لنا مراسمَ العزِّ

في سماءِ الوطن

ونَجِّنَا من هوسِ الرُّتَب

.....

ثمَّ يعترضُ طريقي سفيهٌ

ويسألُني بثقةِ النّبيه

لِمَ العتب.. لِمَ العتب؟

.....

يمتلِئ الصّمتُ في فمي..

وتفِرُّ صفةُ الكلام رسمًا

.....

هَرَعَ الخجلُ على عجلٍ

وَوَثبَ الحياءُ عن الحياةِ

وتُوِّجَ الجهلُ بتاجِ الذَّهَب!

بقلم الشاعر الفلسطيني: عبد الله عيسى

سلامًا عليكَ.. إلى روح "أحمد أبو سليم"

سلامًا عليكَ

وأنتَ تفاجئنا برحيلِكَ خلفَ خطاكَ التي أودعتْ للرمالِ أنينَ الدروب، وترمي حصاكَ التي هرمتْ فجأةً في يديكَ على خيبةِ البِرْكَةِ الراكدةْ.

لم نزلْ محضَ موتى.

ومِنْ حقّكَ اليومَ أنْ تختلي، مثلَ مَنْ لا يزالُ على قيدِ هذي الحياةِ، بنفسكَ، أن تكتفي بالمكوثِ قليلاً كذاكرةٍ في المخيّمِ حتّى تؤاخي بطولةَ أرملةٍ في الروايةِ تمشي على هَدْيِها غيمةٌ عائدهْ.

لم نزل محض موتى

وما زلتَ أنتَ كما كنتَ

منتبذاً لكَ صوتَ مُغَنّ نقلّدهُ في المرايا،

وخبطَ جناحينِ حتّى نعودَ، كما شئتَ، كلٌّ إلى بيته.

لم تزلْ بطلاً في الأساطيرِ

يخلقُ مِنْ شوكِ مأساتِهِ قوسَ ملهاتِهِ

وحدهُ

في روايتِهِ الخالدةْ.

وما أوحشَ العالمَ اليومَ،

قاتلُكَ الآنَ، ها هو ذا بيننا الآنَ قاتلُنا بعدكَ، الآنَ يلقي على غدِنا المتعجّلِ قفّازاتِهِ الوسِخَاتِ، وعتمتَهُ وروائحَ موتاهُ.

هذا هوَ.

الموتُ يزرعُ بين أصابعِنا حقلَ ألغامه،

ويضجر من سرّ زغرودةٍ في الجنازةِ

ترفعُ ظلّ الشهيدِ إلى سدرةِ المنتهى،

وتأذنُ للياسمينِ حضورَ مراسيمِ تأبينِهِ.

لم يعشْ أحدٌ مثلنا في الجنازاتِ أو غرفِ الميّتينَ،

فكيفَ يريدونَ أن نكتبَ الشعرَ حتّى تعودَ فلسطينُ بالشعرِ،

أو نكتبُ الشعرَ في مدحِ ظلّ السياسيّ، أو نكتبَ الشعرَ

عن خوفِ بائعةِ الوردِ منْ أن يحلّ السلامُ.

كأنًّ التجارةَ بالوردِ في الحربِ مثلَ التجارةَ بالأسلحهْ.

وما أوحشَ الأرضَ في صمتِها المتفحّمِ،

حتّى وإن أنصتتْ لدعاءاتِنا الطيّباتِ.

وأوحشَ هذا الهواءَ الًذي كنتَ تبحثُ، مثليَ، عنهُ

لنبصرَهُ في المرايا، بكاملَ أبّهةِ الموتِ، يلهثُ مستبشراً، بيننا نحنُ.

نحنُ طرائدُهُ البائسينَ،

طرائدُهُ اليائسينَ.

أرادوا لنا أن نصاحبَ أعداءَنا في القصيدةِ، كي تنتمي لقوافلِ شعرِ الحداثةِ .

ما أوحشَ الماءَ في البئرِ

ما أوحشَ البئرَ في البيتِ

ما أوحشَ البيتَ

بعدكَ

في سيرةِ المذبحهْ.

لوَ أنّيَ كنتُ أرى أصدقائي كما همُ الآنَ حولي

المعِزونَ بي

المعزّون بي

مثلَ ما صنعتْ بي يدايَ

لما مِتّ وحدي.

لو أنّي تجرأتُ، لو مرّةً، وشتمتُ عدوّي، كما ينبغي، في مرايايَ تلكَ.

عدوّي المحاصرُ بي إذْ يحاصرُني

المبشّرُ بالإنتحارِ ليرحمَ عينيهِ من ذنبِ قتلي،

لما صار بيتي القديمِ هناكَ استراحتَهُ المطمئنّةَ بعدي .

لوَ أنّي سألتكمُ اليومَ؛

مَنْ لم يخنْ ملحَ خبزيَ فليصعدَ الآَنَ هذا الصليبَ معي.

مَنْ رآني رأى صورتي

أرفعُ الأرضَ بي درجاتٍ، أطهّرهُ مِنْ خطاياهُ بي

ذاكَ وعدي.

أنا كِلْمَتي. لفظةً قلتُ في البدءِ. كنتُ وكانتْ. أنا البدءُ. لا لغتي وطني، بل أنا وطنٌ للغاتٍ عبرتْ قبلَ هذا رياحي، ولم يبقَ مِنْ رطنةِ الغرباءِ سوى كلّ هذا الهباءِ . أنا لغتي وأنا وطني.

لا أزالُ المنادى.

أنا بينكم.

لا أزالُ كما كنتُ حيًّا.

إذا قلتُ كنتُ،

وما كنتُ إلا لأبقى.

أنا آيتي مذ أتيتُ، وعهدي.

بقلم: غدير حميدان الزبون

حكايةُ أمسيةِ العزِّ التي قرأتْ فيها الأرواح "أكتبُ كي لا أُمحى"

في مساء صار فيه الضوءُ رفاهيةً محرّمة على غزة، اجتمعتْ قلوبٌ مبعثرةٌ من المنافي في غرفةٍ افتراضية ضيّقة، لكنها بحجم الوطن.

هناك، على منصةٍ من نور الحروف ودموع القصائد، تشكّلت ملحمةٌ غير عادية، في مساءٍ لا يشبه سواه، ما هي إلّا لحظات حتى استسلمت عقارب الزمن المقيت معلنة انعقاد أمسية العزّ كما لو أنها جولةٌ أخرى من ملحمة لم تنتهِ بعد، تديرها بوصلةُ الوجع ونبعُ الصمود لا على منصّةٍ من خشبٍ، بل على ساحةٍ من نارٍ ودمعٍ وأثير دعت إليها مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، وأشعل فتيلها الحكيم الحاضر فكرا الدكتور "عدنان أبو ناصر"، وأدارت جمرها المتّقد الكاتبة "نجوى غانم" الغزية التي سكنت المنفى، لكنّها ظلّت تحمل مفتاح بيتها في جيب القصيدة.

لم أكن شاهدةً فقط، بل كنتُ جمرةً من جمر هذا الحضور، أكتبُ كي لا أُمحى، كي لا تنطفئ ملامح الأطفال تحت الركام، كي لا تنسى الكلمةُ كيف تبكي، وتقاتل.

في تلك الأمسية، كانت الكلمات تُلقى وكأنها أوراق نعي لأرواحٍ لم تُدفن بعد، كلّ قراءةٍ كانت تشييعًا أدبيًا لصرخة من غزة فلم يكن الأمر مجرد أمسية، بل أشبه بنداءٍ من تحت الأرض أن "اكتبوا لنا قبورًا من حبر، إنْ لم تجدوا الكفن".

بدأت "نجوى" الأمّ الحالمة النازفة الناجية الشاهدة بصوتها الذي يشبه رنينَ مفاتيحِ العودة، فقرأت من قلب الحصار، وعلّمتنا أنّ الكلمة التي لا تنبت من تراب العذاب، تُولد ميتة. سَقطَ الليلُ كنعشٍ على غزة، وامتلأتِ السماءُ بنداءاتٍ بلا أجنحة. فجأة انفتحت نافذةٌ على الحلم، وعبرَت منها قافلةُ الكتّاب كأنبياءٍ يحملون رسائل من بئر لا قاع له. كانت الأصوات تتساقط كالشهداء، كأنّ كلّ قراءةٍ هي تشييعٌ لأمٍّ لم تستطع إرضاع صغيرها الأخير. كلّ كلمةٍ وُلدت من رحم المجازر، وكلّ قصيدةٍ صاحت من تحت الردم: "أنا لم أمتْ بعد فما زال في قلبي حبر".

وكانت المفاجأة، تلك اللحظة التي لا يصنعها إلّا القدر أو الشعراء، حين قرأتُ دون سابق ترتيب نماذج قصصية كتبتها "نجوى" نفسها، وكأن الذاكرة تهمس لي: "هذه نصوصكِ، اقرئينا لنحيا". تبعني الكاتب السوري "إياد حسن"، المقيم في النمسا، بصوته الذي خَبرَ الحروب؛ ليقرأ نصوصًا لناجية صغيرة تُدعى "ليان أسامة أبو القمصان" والتي تبيّن لنا أنّها ابنة "نجوى" المقيمة في القاهرة. كأنّ توارد الخواطر صار نبوءة، وكأن الأرواح تتواطأ في الكتابة دون علم أصحابها. أنا ابنة الغبار الطالع من حجارة القدس، ابنة الحلم المصلوب على أبواب المآذن، قرأتُ لا لأُنير اسمي؛ بل لأنّ ظلال ليان، وظلال كلّ طفلةٍ لم تجد حذاءها في الركام كانت تصرخ من بين السطور، تقول لي: "اكتبي عنّا، قبل أن تمحونا الأقمار الاصطناعية". نعم، لقد قرأتُ من وجع "نجوى" دون أنْ أعلم أنني أقرأها، وما علمتُ أنّ الكاتب السوري "إياد حسن"، سيقرأ صدفةً كونية من وجع ليان ابنة نجوى الناجية من الحرب والقاطنة في قاهرةٍ أضيق من حزنها.

شعرت لحظتها أنّ الزمن يتوقف دون حراك، وكأنّ الله كتب علينا أن نلتقي لا بأسمائنا، بل بأوجاعنا، فصارت الأرواح تتناوب على النصوص، فالدم واحد، والجرح واحد، والقصيدة واحدة.

توارت الأسماء خلف الدموع، وخرجت الكلمات من أفواه الكاتبات: باسمة الصواف، وسحر زناتي، وأمل صيداوي، ومن أقلام: نادر حاج عمر، وخيري حمدان، ومي جليلي، كلٌّ منهم غاص في غزّته، ولو كان في أوروبا، كأنما المنفى لا يُبطل الوطن، بل يُسرّبُه في النصوص. فنحن لا نقرأ لنتسلى، بل نقرأ لنقاوم فناء الذاكرة، نقرأ لأنّ الحرف آخر بندقيةٍ نملكها.

كتبتُ لكم هذا لأني لا أملك إلا اللغة، واللغةُ حين تتوضأ بدم غزة تُصبح سلاحًا لا يُكسر. سأكتب كي لا أُمحى ولن أتوقف، وسأكتب كي يبقى اسم ليان فوق الركام، وكي لا تموت القصيدة، حتى لو مات قائلها. ثمّ، كان الوجع يتنقّل بين الحضور كأنفاس أخيرة فأعدنا الكرّة مرة أخرى دون التفات إلى انتصاف المساء فقرأنا، وقرأنا وقد حملنا الحرف ككفنٍ لأقلام من غزة.

لكنّ اللحظة التي انخلع فيها قلب الأمسية، وانشقّت عنها السماء كانت حين ظهرت ليان نفسها، ابنة نجوى على شاشة الزوم بوجهٍ يشبه قمرًا خرج من بين الأنقاض، قرأت نصوصها بقوةٍ خاشعة كما تقرأ المدن نبوءتها الأخيرة. عانقت أمّها بالصوت، لا باليد، وقالت لنا: "أنا أكتب لأتذكّر أنّني ما زلتُ إنسانة". في ذلك العناق الافتراضي بكت التقنية، وخجل الإنترنت من نفسه، وكادت الكاميرا تنفجر من فرط المشهد، ثمّ كان الختام كقبلة على جبين شهيد. كان ذلك العناق الإلكتروني بين الأم وابنتها، عناقًا داميًا، خُيّل لنا فيه أنّ الزمن انكسر، أنّ جدران الزوم تحوّلت إلى بوابة قدس، وأننا نحضن أطفالنا هناك فوق أطلال حي الرمال. كلّ الحضور كان يُمسك بالقلب بيد، وبالنص باليد الأخرى، نكتب، نقرأ، نرتجف، لكن لا ننكسر.

في الختام، لم نودّع كما يُودّع الناس. بل أقسمنا، نحن الكتّاب والكاتبات أنْ نقرأ في المرات القادمة نصوص من استشهدوا، أنْ نُعيد صوتهم من بين الغبار، أنْ نكمل روايتهم التي بدأوها بالدم ولم يكملوها بالحبر.

نعم، نحن نكتبُ ونقرأ كي لا نُمحى.

نكتب ونقرأ كي لا يُمحى اسم رُقيّة الصغيرة، التي نامت تحت الأنقاض قبل أن تُكمل رسمتها. نكتب ونقرأ؛ لأنّ غزة ليست مدينة، بل كوكب آخر يولد من رماده ألف عنقاء وألف ليان. نكتب ونقرأ؛ لأنّ كلّ نصّ جديد هو طلقةٌ في وجه الصمت، وهو وطنٌ مؤقت لمن لا وطن لهم.

أقول في نهاية هذه الحكاية: "إذا كانت الكلمة لا تخلّصنا من الموت، فعلى الأقل لنكتب كي نُقبر بكرامة".

فهل سمعتم صوتها؟ إنها غزة، تكتبُ من نزيفها، وتطلب منّا أن نُكمل الجملة الأخيرة...

بقلم: وسام زغبر (عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)

"خليل أحمد خليل".. شاعر النار الذي قاتل حتى الطلقة الأخيرة

في كل أغنية فلسطينية تنبض بالكرامة، وفي كل بيت زجل يهتف باسم الشعب، ثمة ظلّ رجلٍ غاب جسده وبقي صوته. رجلٌ لم نقرأ عنه في المناهج، ولم تنصفه العناوين الكبرى، لكنه حَفَر اسمه في ذاكرة الوجدان الشعبي بنداءٍ واحد: "فلسطيني يا شعب النار".

إنه خليل أحمد خليل..

الشاعر الشعبي، النقابي، الممرض، الفدائي، والمثقف الثوري الذي حمل بندقيته وقصيدته إلى قلعة شقيف في جنوب لبنان، وبقي فيها يقاتل حتى الطلقة الأخيرة، رافضًا الانسحاب أو الاستسلام، إلى أن ارتقى شهيدًا عام 1982، دون قبرٍ، ودون شاهدٍ، ودون أن تحظى طفلته الوحيدة بنظرةٍ منه أو حضنٍ منه. كان خليل صوتًا شعبيًا صادقًا، لا يُجيد التكلّف، ولا يتلوّن بلون المرحلة. كتب بلهجة الناس، ونبض الشوارع، وحنين المهجّرين. صاحب "يا راية العمال والفلاح" لم يكن يكتب شعرًا للمهرجانات، بل كان ينفخ في الكلمات روح الثورة، ويزرعها في صدور الجماهير كأنها سلاح.

"يا شعب فلسطين يا فلسطينية"...

"نزلنا ع الشوارع"...

"فلسطيني يا شعب النار"...

كلها لم تكن مجرد أغانٍ، بل أهازيج معركة، وشيفرة انتماء، وأناشيد كتبتها الرصاصات، وغنّتها البنادق، وحفظها الناس عن ظهر قلب لأنها تشبههم، وتحكي عنهم، وتدافع عنهم. ورغم كل ذلك، مات خليل دون ضجيج. لم يُشيّع كما يليق بشاعر الشعب، ولم تُكتب سيرته كما يُكتب عن القادة. بقي منفيًا حتى في موته، دون شاهد يدل على مكانه، كأن من كتب للوطن، قُدّر له أن يُدفن فيه دون أن يُعرف.

أيها الشاعر الذي لم يحتج قصيدة رثاء

أنت الذي كتبت رثاءك بنفسك حين قلت: "فلسطيني وحنطتنا نار... وصبرنا لما ينهار... نكسر حيطان الحصار..."، لقد كنت حنطة المقاومة، ونارها، وصبرها. لم تكن شاعرًا فقط، بل مقاتلًا ممرضًا يحمل في قلبه أخلاق المهنة، وفي روحه عناد الثوار، وفي قصيدته شرف الفقراء. وها نحن اليوم نكتب عنك، لا لنرثيك، بل لنستعيدك. نستعيدك في وقتٍ يحتاج فيه الفلسطينيون إلى من يذكّرهم أن الكلمة رصاصة، وأن الأغنية موقف، وأن الشعر يمكن أن يُقاتل.

"خليل أحمد خليل".. شاعرٌ عاش منفيًا، ومات شهيدًا، وبقي خالدًا في وجدان الناس دون أن يطلب شيئًا سوى أن تبقى فلسطين.

بقلم: همام الطوباسي

قمرٌ يضيء لي عتمتي.. وقلمٌ بيدها يُكمل مسيرتي

إهداء: إلى الصديقة، ابنة خليل الرحمن، "قمر عبد الرحمن".

سيدتي، إن كنتُ قد تعلّمتُ القراءة والكتابة مؤخرًا، فأنا اليوم أتعلم التقدير بالحروف. حروفك أنارت طريقي بالشموع، وأنا اليوم أصعد سلّم النجاح بروح كلماتك التي تزرع بداخلي قوتي.

قمرٌ، وأيّ قمر!

قد أضاء بنوره سجون الطغاة، أسيرًا خلف القضبان، يبتسم رغم الأحزان، ويتأمل الفرج قريبًا، لكي يضع إكليلًا من الورد على جبينك العالي.

أنا اليوم قد تنفستِ، وازددتِ قوة، لأن حروفكِ كانت، وسوف تبقى، على مرّ الأجيال نورًا فوق نور.

"لا تحزن"، تقول لي إنسانة طيّبة (معلمتي تدعى غانية الدنبك رحمها الله). تبتسم، وتُربّت على كتفي كأني جريح، وتقول: "اجعل الكرة في ملعبك".

فغابت، وغيبها الموت، واليوم الكرة في ملعبي، ويا ليتها بجانبي، لكي تحصي معي أهدافي المتبقية.

تقول لي في حلمي أمس: "أرأيت كم أنت عظيم؟ أرأيت كيف زالت الغمّة عن كاهلك بإرادتك وقوتك؟".

فكتبتُ صباح اليوم على صفحتي عبر "فيسبوك": من الإعاقة إلى صاحب الإرادة، وأيّ إرادةٍ هذه؟ إنها إرادة النجاح، والتفوق، والعنفوان.

قمر عبد الرحمن، أنتِ من تُضيئين الظلام، وتُحوّلين الأقلام إلى أجمل الكلام. فلا آلام بعد اليوم، ولا أحزان.

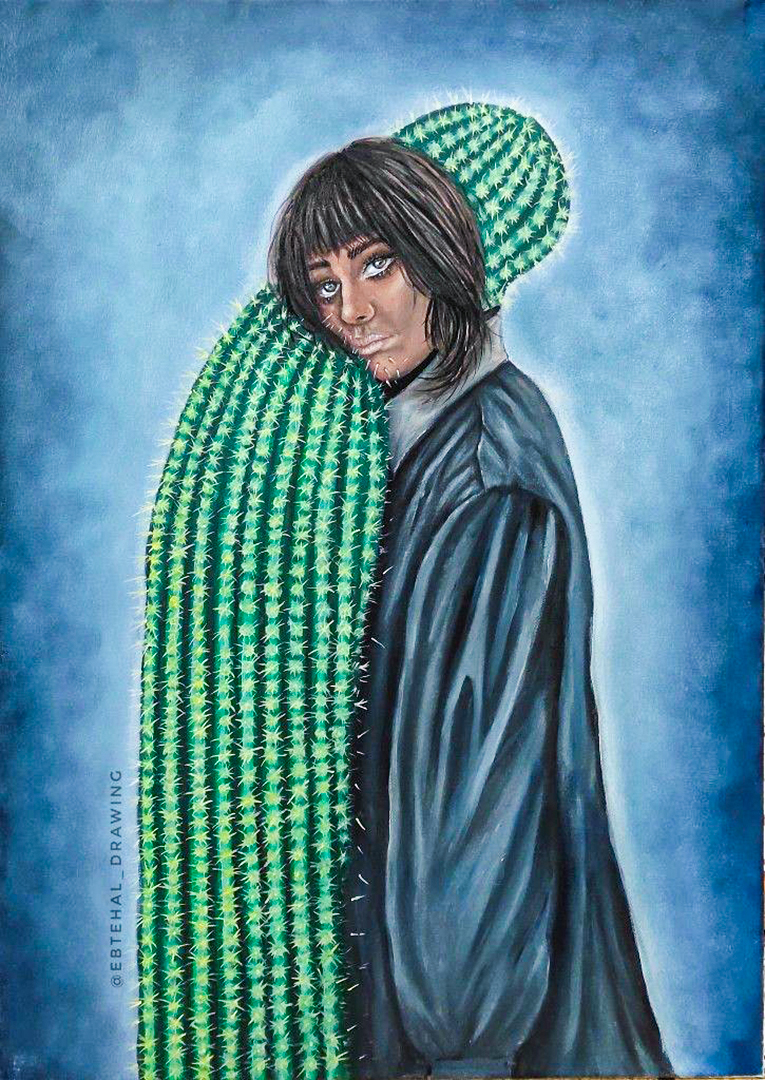

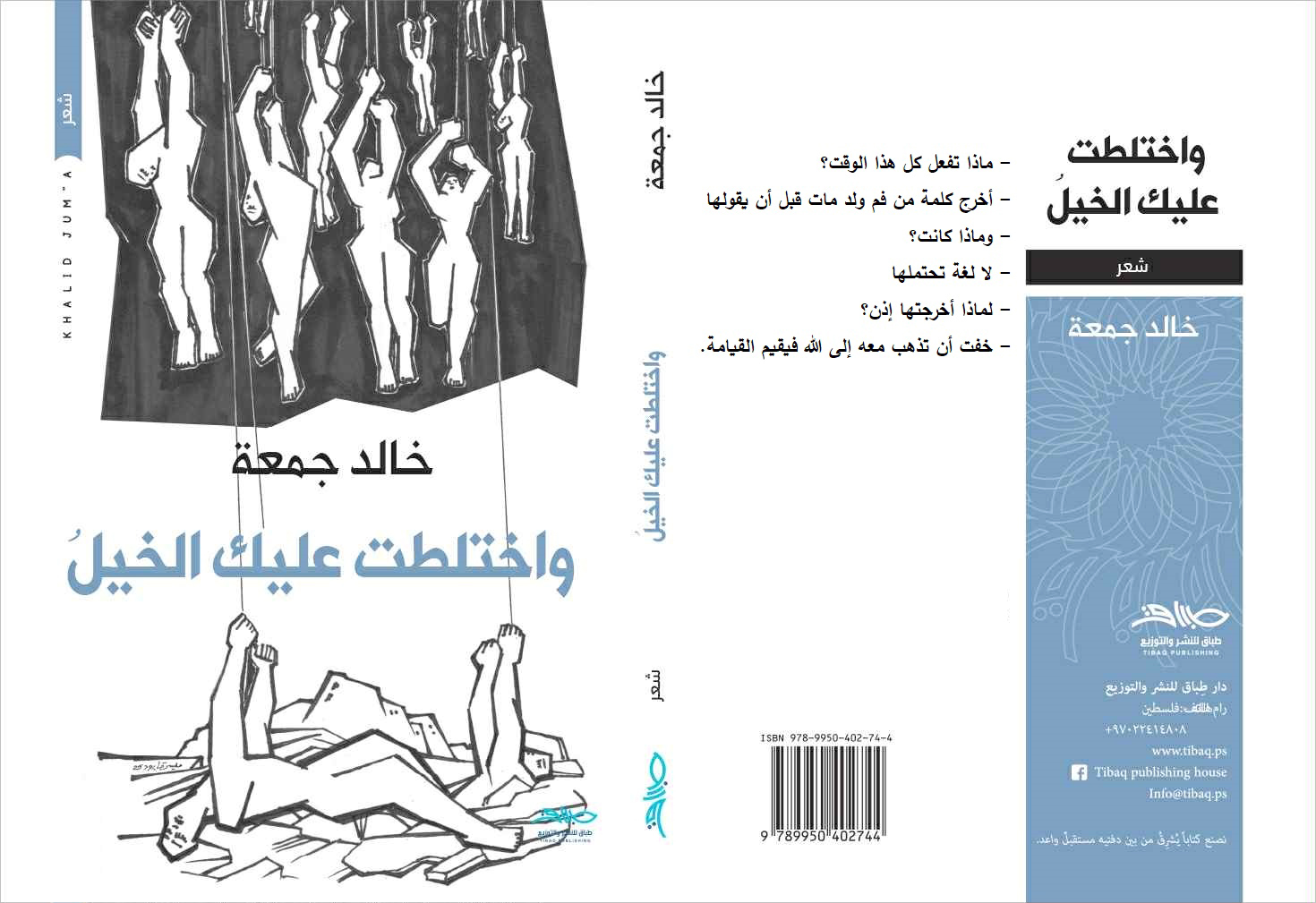

الشاعر "خالد جمعة" يصدر مجموعة جديدة بعنوان "واختلطت عليك الخيل"

عن "دار طباق للنشر والتوزيع" في رام الله، صدرت قبل أيام، مجموعة شعرية جديدة للشاعر الفلسطيني "خالد جمعة"، بعنوان "واختلطت عليك الخيل". وقعت المجموعة في 148 صفحة من القطع المتوسط، وكانت لوحات الغلاف للفنان الغزي "ميسرة بارود"، وصمم الغلاف "أيمن حرب"، وقد أهدى الشاعر المجموعة إلى الشاعر الشهيد "سليم النفار".

ولد "خالد جمعة"، في رفح عام 1965، ويعمل محررا للشأن الثقافي في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وأصدر قبل هذه المجموعة 10 مجموعات شعرية، و21 قصة للأطفال، وروايتين للفتيان، وكتابا عن عدوان 2014 بأربع لغات، ومجموعة قصصية، وكتاب مقالات، إضافة إلى كتاب عن الأغاني الشعبية وأغاني الصيادين في قطاع غزة، وصدرت مختارات من أشعاره بالبلغارية، كما كتب أكثر من مئة أغنية وعددا من المسرحيات، وحصلت مجموعته الشعرية "قمر غريب فوق صانع النايات" على جائزة الدولة للآداب لعام 2022، وتُرجمت مجموعة من أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبلغارية والدنماركية، وبعض اللغات الأخرى.

مهرجان ميديين الدولي للشعر.. 46 شاعرا يوقِّعون بيانَ رفضٍ للإبادة الجماعية والثقافية في غزة وعموم فلسطين

وقع 46 شاعرا من كل أنحاء العالم، في ختام فعاليات مهرجان ميديين الدولي للشعر في مدينة ميديين بكولومبيا في نسخته الخامسة والثلاثين، بياناً تضامنياً مع فلسطين ورفضاً للإبادة الجماعية والثقافية في غزة وعموم فلسطين، والمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني. جاء هذا الإعلان في سياق التضامن الواسع لشعراء العالم مع فلسطين الذين رفعوا القصائد بصوت واضح وعالٍ دعمًا لفلسطين وقضيتها العادلة ورفضًا للاحتلال واغتياله اليومي لفلسطين وأهلها.

وأكد الشعراء في بيانهم، تضامنهم الأكيد مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وثقافته الأصيلة الراسخة العميقة أمام ما يتعرض له من إبادة جماعية وثقافية في قطاع غزّة والضفة الغربية بما فيها القدس، لم يشهد التاريخ أبشع منها، حيث تمعن آلة القتل "الإسرائيلية" المحتلة بمواصلة غريزة قتل الفلسطيني التي امتدت منذ مائة عام باقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، والسعي لاغتيال حلمه بمستقبل يستحقه عبر تدمير المدارس والجامعات ودور النشر والمكتبات والمتاحف وسرقة الآثار في غزة، ومواصلة الاستيطان وسرقة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير من خلال إنشاء حوالي ألف حاجز عسكري وبوابة حديدية تفصل المدن والقرى والمخيمات عن بعضها، فضلاً عن جدار الفصل والعزل العنصري وتهويد مدينة القدس ومحو معالمها وآثارها المسيحية والإسلامية وتزييف تاريخها.

وأضاف البيان: لهذا كلّه وغيره الكثير، من هنا من ميديين موطن الشِّعر والجمال نرفع أصواتنا جرساً كونياً، ندعوكم إلى التوحد به، بالصرخة الكبرى الواحدة التي تقضي بوقف حرب الإبادة والتجويع ولجم نزعة التقتيل والتدمير الاحتلالية "الإسرائيلية"، لنؤكد أن الشِّعر هو ضمير الإنسانية ونداء الحقّ والحقيقة، وهو الحرية باكتمالها، وبؤرة إشعاع القيم العليا والأمل والعدل والفرح والخير والسلام في مواجهة الشر والقبح والسواد والموت والتوحّش. إنّ الشِّعر في جوهره انتصار للحياة.. ولعنة على صنّاع الموت، قد يكون لكلمة ما أثر إيقاف رصاصة مسددة لقلب طفل.

وتابع: إن الشعب الفلسطيني الذي كان وسوف يظل جزءاً أصيلاً في العائلة الإنسانية بما قدمه ويقدمه من تجليات ثقافية وحضارية لا يدافع فقط، عن المقدسات السماوية والإنسانية في أرضه المقدسة، بل يدافع عن المعاني والقيم الروحية التي تهمّ البشرية جمعاء. ولا يدافع عن حريته فقط، بل عن الحرية في العالم، إذ حرية الكون ناقصة دون حرية الشعب الفلسطيني.

بقلم: وفاء داري- فلسطين

سُهاد الغيم

يُتَّم وفي فمهِ حليب لم يُكمل نضوجه

قُطِعَ عنهُ الحُلم مع الفطام

فصارَ بكاؤهُ… نشيدًا من رماد

أمّه كانت الغيمة

أخوه كان الباب

والبيت… ظلّ على خرائط المنفى

قالوا له:

هذه شظية… قوت غدك

فابتسم

وركض نحو الغيم بساقٍ من تراب

وحده الطفل

لا يسأل عن القمم

لا يخطب في المؤتمرات

لكنه يعرف أن صدره

أوسع من كل خرائط الخذلان

حين يبكي

لا يسمعه إلا الله

لا ينتظر نشرة أخبار

يعلم ان ليس للخسارة..

حدود ولا حجم

وحده الطفل

يعرف كيف يخبئ وجعه

في زوّادة الغيم

ويُهرّب أنفاسه

عبر ثقوب الجداران

ينام…

وبين أضلعه سنبلة لم تُزهِر

وصرخة…

تخاف أن توقظ موتى المجاعة

قبل فوات الأوان

أطفال.. حين تجوع

تُطعِم الملائكة صمتهم

ويُكمل نومهم

على وسادةٍ من ضوء مبتور

كأنّ للسماء

قلبًا تأخّر في النبض

كأنّه كان يجب أن يُولَدوا

في زمنٍ آخر…

حيث لا تَصِل القذائف

قبلَ الحليب

هم وحدهم تاه عنهم السؤال

(اللوحة بريشة الفنان: عمر بدور)

بقلم: نجيّا محمود - غــزّة

بأيّ منطقٍ هذا الخراب؟

يكثرون الحديث عنا.. عن صبرنا، عن وجعنا، عن صمود ما عجن رغيف ولا أطفأ نار الخيمة. يكتبون من بعيد: قلوبنا معكم، لن ننساكم، صمودكم يلهم، يا ويلنا. لكن أبي ما أكل من تصريح، وأمي لا تطهو على نار إعجاب، وجارنا الذي مات بسبب معلقة سكر.. لم ينقذه دعاء مكتوب على عجل. نعرف أن في القلوب خيرًا، لكن الخير بلا فعل.. لا يطعم خبزًا.

لا أحد يسمع صوت من ينهار بصمت، ولا يرى يد أم ترتجف وهي تقلب قنينة دواء سعال لتهدئة بطون أبنائها الخاوية. وفتاة، ضاعت في السوق لأربع ساعات، انطفأ هاتفها، وانطفأت بعدها. سقطت من الإعياء، فحملها غرباء لا تعرفهم إلى خيمتهم، نامت عندهم لا تدري كم من الوقت، إلى أن وجدها أهلها جثة تتنفس، بلا صوت، بلا بكاء، بلا روح. كل ما فيها كان ساكنًا.. إلا الجوع.

أعلم في قلوبكم خير، ولو وقفت أمام أحدكم لبكى أمامي، لكن يا صديقي.. نحن لسنا أسطورة صمود، بل أجساد تتآكل، أرواح تتعب، وجوع بات له اسم وصوت وذاكرة. لم يُخلق الإنسان ليؤكل حيّا، لكننا نؤكل يوميًا، بلا ضجيج.

غزة لا تريد خطبًا، ولا عواطف متخمة بالعجز. غزة تريد فعلا، تريد رغيف ينجو من الحرب، وماء لا يقايض بدم، وتنفس لا يرهن بسياسة.

الجوع ليس قصة بطولة، بل فضيحة للإنسانية كلما تأخرت عن الإنصات. فمن لم يُحرّكه التجويع، ولم يقنعه الموت البطيء، فبأي منطق يبرر هذا الخراب؟.

بقلم: نعمة حسن - غــزّة

أتساءل الآن..

أتساءل الآن

لماذا كان رغيف الخبز دائما مستديرا

لا زوايا له ولا حواف حادة

كيف له أن يكون مغلقا على نفسه

بهذه الطريقة الجدية

مدينة بأكملها تدور الآن حوله

يجرحها وجع الجوع

وتقتلها الحواف البيضاء

تموت عند انكسار الضوء

كأنها حبة سمسم

تناولتها كركزة

لا تعرف الطيران

بقلم: سمية وادي - غــزّة

يا بقايانا

كنّا نُريدك للنهاية

بطلًا على كتفيك

تكتملُ الحكاية..

كنّا نريدك

أن تظلَّ

تقول ما لم نستطع تفسيره

تمشي كأيِّ فتيً يُحبُّ

يغارُ، يغضبُ

يشتهي نكتًا

يعود لبيتِه متأخِّرًا

ويضلُّ معناه النبيلْ

كّنا نريدك لا تموتُ

كأنّ موتَك

من بناتِ المستحيلْ

كنا نريدكَ

كالبلادِ

تمصُّ من دمنا

وتكبرُ..

مثل عنقاءِ الرّمادِ

كنّا نريدك

أن تعودَ

وتحرسَ المعنى الوحيدَ

كنا نُريدك

يا شهيدًا

قبل لحظتك الأخيرة

كنّا نريدك يا حبيبي

يا بقايانا

ويا كلَّ الذخيرة!!

بقلم: هند جودة - غــزّة

لا سُكَّر في المدينة!

أريد أن اخبز كعكة ولا سُكّر في المدينة

لا ابتسامات تهطل في الوجوه العابرة

لا شرفات تطل على الأحلام

والنوافذ لم تعد إلى أماكنها منذ آخر الحروب!

أريد أن أخبز رغيفا ولا قمح في الحقول

لا يوجد سوى فزاعة متهالكة

ترهب الفلاحين، ولا تخيف الغراب!

أريد أن اخبز قمرا

ولا فرن يتسع لاستدارته الشاهقة

لذا قررت أن ألتهم قلبي نيئا

فلا نار في المدينة!

بقلم: طلعت قديح - غــزّة

فرط

بعزفِ الكمانِ؛ كان وجهه مخضّبًا بسيماهم، ونشيدُ سُبحته طوّاف السّحنة؛ ملاطفًا للأعين، كطيرٍ يروح خِفافًا ويغدو ثِقالاً، يلاطفُ "تكتكة" تجارته، يرمقُ أنفاسَ التّراب، باحثًا عن شمّام يعدّ أصوات الدفّ، معلنًا أن الحياة ليست سوى سُويعة من عرقٍ للوصول إلى المبتغى.

ذات نهارٍ؛ زادتْ وتيرة "التكتكة" لعطلٍ أصاب أمّان الحياة، فانتفض مهرولاً نحو زُرقةٍ تعاكسُ وقتَ السّطوع، مختزلاً أرواح الرفاق بين شفتيْ فاضح الأفعال.

غاب عن الهواء؛ آثر اشتمامَ حصته من الأكسجين الأزرق، محتفظًا بأكياسٍ ترافقها أوزارٌ تكفي لهدم جبالِ الأوهام الجاثمة على بقعة الأحلام.

حلّق دون أجنحةٍ، فضّل تهشيمَ الكمان وفَرط السّبحة، واستعاض "الدربكة"، آخذًا من الدفّ جلده، ضاق بهم عينًا، وحسب أنه يرقصهم على وحدة ونص، فإذا بهم يجعلونه يخلع كل ما يرتديه، قطعة قطعة، حتى وصل الأمر إلى آخر قطعة داخلية، فصاح هائجا: إلا هذا.

وبعد برهة؛ حرقت الشمس ظهره وقفاه، فارتآى أن يخلع ما بقي، فرفع إصبعه عاليا ملوحا بشارة النصر: لقد انتصرنا على لباس الأبهة، وها أنا كالشعب عاريا، المجد للحرية.

طأطأ طفل رأسه، عاد من التكية خائبا، دامعا، قائلا: يلعن أبو الوطن اللي بجوعني، طز في الوطن، أنا الوطن والوطن جعان.

بقلم: رائد اشنيورة

لكنني أكلت..!

في اليوم الثالث عشر بعد انقطاع الخبز

قضمت قطعة من جلدي

ببطء

كما تقضم الضباع أحشاء فريسة دافئة

بعد ساعة

بدأت أصابعي تنسى أسمائي

ثم رأسي صار خفيفًا ككيس فارغ

جلست قرب بابي

وكان الباب عظمًا مكسورًا

وكان الحيّ حفرة

والشارع أمعاءً طويلة لأفعى ميتة

في أحد الأيام

استيقظت ولم أعرف وجهي

نظرت إلى المرآة

كان هناك رجل ما، جالس في داخلي

ينظر إليّ

كما ينظر الجائع إلى جائع آخر

ويضحك

صرت أتقيأ ظلالًا

أحلامًا قديمة

أسماء أحبتي

وصوت أمي وهي تقول:

"ما تأكلش من الأرض"

لكنني أكلت

دخلتُ بيت جاري

كان ميتًا

لكن ريقه ما زال دافئًا

أخذت ملعقة

وشرعت بالحفر في بطنه

كمن يحفر عن كنز في الرمل

أردت أن آكل… فقط أن آكل

فوجدت وجهي

نعم

وجهي

داخل بطن جاري

مضغته

وبكيت

ثم بكيت أكثر

لأني تذكّرت أني بلا ماء

وفي اليوم العشرين

بدأت أتآكل

من الداخل

كأن شيئًا ما

يشتهيني

في الليل

خرجتُ أمشي

وعظامي تصدر أصواتًا غريبة

كأنها تُغنّي

كلب ما عض قدمي

لكنني شكرته

لأنه انتزع قطعة كانت تؤلمني منذ أيام

في اليوم التالي

استيقظتُ على صراخي

كنت أنا الذي أكلني

وكنت أنا الذي صرخت

والآن

أنا ظلّ لرغيفٍ قديم

سقط من يد الله

وتحلّل...

بقلم: د. عاهد حلس

هو.. ولا أعرفُ من هو؟

لا أعرفُ اسمهُ.

كنتُ أُصادفُه في شوارعِ ديرِ البلح،

ولكَثرةِ ما رأيتُه،

صارتِ التحيةُ لزامًا بيننا.

كان أخرسَ،

ولكنَّ عينيهِ كانتا شُرُفاتٍ للفرح.

كان راضيًا بنصيبه، ويَبوحُ بما في قلبه كما يفعلُ الشجرُ:

يَكتفي بقليلٍ من الريحِ

وارتعاشاتِ الورق.

رأيتُه مرةً جالسًا على رصيفٍ

ممتلئًا بالكلامِ

وعاجزًا مثلَ حجر،

وحينَ سألتُه عن حالِه،

دَوَّى بصَرخة،

وانهارَ على كتفي مثلَ مطر.

بكى، ثم بكى،

ثم نظرَ إلى السماء،

ثم شقَّ قلبي بعينيه،

ثم صرخ.

ففهمتُ

أنهم قتلوا طفلَه الوحيدَ في مجزرة.

ثم حاولَ أن يذكُرَ لي اسمَه،

وظلَّ يُحاول،

ووجهُهُ يرتعشُ مثلَ إصبعٍ هَوَت عليه مطرقة،

وحين عَجَزَ،

عاد إلى الرصيف،

ومضت عيناهُ في سفر.

بقلم: ميران المسلمي

ما في حدا بموت من الجوع

كنت طفلة صغيرة أنظر إلى الطبق أمامي بعينين مترددتين، كنت أحيانا أرفض الطعام أو أتذمر منه، فكانت أمي تنظر إليّ بحنانها وتضحك وتقول: "ما في حدا بموت من الجوع". كلماتها كانت تحمل طمأنينة غريبة، وكأنها قانون كوني لا يقبل الجدل كنت أؤمن بها، لأن أمي لا تخطئ…

أمي، الحكيمة التي كانت نصائحها بمثابة بوصلة ترشدنا في الحياة، لم تكن تخطئ في تقديرها، ولا في حكمتها، ولا في كلامها. لكن اليوم، أجد نفسي أقف أمام هذه المقولة أمام هذا اليقين الذي زرعته أمي في قلبي وأقول بألم: "يا أمي لقد أخطأنا جميعًا". نعم يا أمي، لقد أخطأت وأخطأت أنا، وأخطأ العالم بأسره... مقولتك التي كانت تزرع الأمل في نفوسنا، تلك التي كنت تكررينها لتعلمينا الصبر والرضا، تبيّن أنها ليست صحيحة دائمًا.

شعبي في غزة، يا أمي، يتألم ويموت من الجوع.. هل رأيتِ ماذا حصل؟ هل رأيت الأطفال الذين يسقطون مغشيًا عليهم في الشوارع بحثًا عن لقمة تسد جوعهم؟ هل رأيت الأمهات اللواتي يصرخن في مراكز النزوح لإنقاذ أبنائهن من "الموت البطيء"؟ هل سمعت عن الرضيع يحيى فادي النجار الذي قضى بسبب سوء التغذية الحاد، والعشرات منهم قد فارقوا الحياة جوعا كنت تقولين إن الجوع مجرد شعور يمكن تحمله..

لكن في غزة، يا أمي، الجوع ليس مجرد شعور إنه سلاح قاتل ينهش أجساد الأطفال والنساء وكبار السن أكثر من مليوني إنسان محاصرين إن القطاع بأكمله على في يعيش مجاعة.. يا أمي، كنت تعتقدين أن العالم لن يترك أحدا يموت جوعا لكن العالم يصمت. الناس في غزة يتهاوون في الشوارع ينتظرون المساعدات تحت وابل القنابل، وكثيرون منهم يستشهدون وهم يبحثون عن لقمة إن حالات الإغماء من الجوع أصبحت مشهدا يوميا...

يا أمي، كيف أشرح لك أن الجوع في غزة ليس مجرد غياب الطعام؟ !! انهيار النظام الصحي، وشحّ المياه النظيفة وغياب الكهرباء والدواء إنهم أطفال يعانون من الهزال والنحافة الشديدة، وأمهات يشاهدن أبناءهن يذبلون أمام أعينهن… إنه شعب يُجَرّ إلى الموت جوعا تحت حصار سياسي وإنساني..

يقول مدير منظمة الصحة العالمية إن هذه "مجاعة جماعية من صنع الإنسان"، ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة أفعال متعمدة… نحن نعلم من هم وجهان لعملة واحدة… كنتِ تخبرينني أن الصبر يجعلنا أقوى لكن كيف يصبر شعبي، يا أمي، وهو محروم من أبسط مقومات الحياة؟ كيف يصبرون وهم يرون أطفالهم يموتون ببطء؟ أمل، إحدى نساء غزة قالت: "الجوع هو الشعور الأقذر في الكون الموت بالقصف أرحم". وأنا أقول لك اليوم، يا أمي، إننا أخطأنا جميعا حين ظننا أن الجوع لا يقتل في غزة، الجوع يقتل، يقتل الأمل، يقتل الحياة، يقتل الإنسانية.

يا أمي، أريد أن أخبر العالم باسمك وباسم كل أم فلسطينية أننا بحاجة إلى صوت يهز الضمائر أريد أن أصرخ: "كفى ظلمًا!". أريد أن أقول إن شعبي في غزة ليس مجرد أرقام في تقارير الأمم المتحدة، بل هم أرواح تتألم أحلام تُسحق، وقلوب تنتظر الفرج.

يا أمي، في غزّة اليوم الموت جوعا حقيقة. فلنعمل معًا، يا أمي… شعبي في غزة يستحق الحياة، يستحق الطعام، يستحق الأمل.. يغنّي "أحمد قعبور": قالت لي أمي عُد باكرا.. لكني لم أعد يا أمي..

بقلم: علي البتّيري

الأخطبوط

لك أذرعٌ يا أخطبوطُ

ولي ذراعٌ واحدة

لك ماءُ هذا البحر

والأمواجُ تركبها وتلجمُ خيلِها

بالأذرع المتساندة

وأنا لي الشطآنُ

والرملُ المداسُ بمدّ بحركَ

والصخورُ الجامدة

لكنّ لي روحًا ومجدافًا

وزورق..

لا أخطبوطَ يمدُّ أذرعَهُ

ويجرؤ أن يداني قبضةً

لي صامدة

مهما تهيّأَ للعيونِ

وللجهاتِ الجاحدة

أنَّ الرياحَ تطيحُ بي

وبأنَّني في البحر أغرق

يا أخطبوطُ كما تريدُ

ترصُّدي هاجمْ خطايْ..

واترك سواي..

سترى بأنّي مثلُ ذاك الصخر

في الجبلِ العنيد..

وخطايَ تعرفُ ما أريد

لا ريحَ ترهبُني قوافلُها

وإن ثارت بعصف جنونها

وتعبت فيَّ الخُطى

فأنا بثورة زورقي أدري

والريحُ تجهلُني

والبحرُ لا يدري..!

بقلم: عادل الأسطة

أدباء شهداء... أديبات شهيدات

● الشهيدة "هبة كمال صالح أبو ندى"

"يا وحدنا! ربح الجميع حروبهم وتركت أنت أمام وحدك عاريا".

ارتقت "هبة أبو ندى" في 20/10/2023 عن 32 عاما، فهي من مواليد عام 1991. التحقت بجامعة الأزهر ودرست الكيمياء ولها رواية عنوانها: "الأكسجين ليس الموت". ولها مشاركات في عدة مجموعات شعرية. في كتابات، سبقت حرب 2023، كتبت: "يا وحدنا! ربح الجميع حروبهم وتركت أنت أمام وحدك عاريا".

وكانت، كما كتب عنها "عاطف أبو سيف" في التعريف بها في كتاب "استعادات مقلقة": تريد أن تسافر وأن تنشر عملا يصل إلى الفوز بجائزة عالمية. كانت تريد أن تشارك في حدث عالمي، فتصل بصوت القضية الفلسطينية إلى شيء عظيم.

في الثلاثة عشر يوما التي شهدتها من الحرب، وفي كتاباتها الأولى، احتفلت بدخول المقاتلين إلى فلسطين المحتلة في العام 1948: "أيّ كاتب مجنون هذا الذي وضع كل الأحداث الصادمة في حلقة واحدة؟ لكن شبابنا لا يجيدون كتابة المسلسلات الخيالية. يجيدون كتابة الواقع بالدم والنار! أيتها الحلقة المهيبة لا تنتهي كلنا شهود الدهشة".

لقد أدهشها السابع من أكتوبر، وكانت ترى أنه "كلما اعوجّ مسار العالم تصححه غزة". لقد كانت متفائلة تفاؤلا كبيرا، وعندما اشتد القصف وتواصل التدمير خاطبت الغزّيين: "لا تبرحوا مهما حدث. هذه مدينة يحبها الله وتحب الله والحمد لله دائما وأبدا". وقد صدرت فيما كتبت عن إيمان عميق وقناعة راسخة وعدم خوف من الموت وكتبت شعرا غنائيا جميلا يدخل إلى القلب منه:

أعيذ آب الصغار وبعد قصف

يشد البرج حتى لا يميلا

يقول للحظة الموت:

ارحميني

فماذا لو تأخرت

قليلا؟!

يقول: لأجلهم أحببت

عمري

هبيهم مثلهم

موتا جميلا

ولأن ليل غزّة بعد السابع من أكتوبر غدا ليلا مرعبا مخيفا موحشا قاتلا، فقد حوطته باسم الله "اسم الله عليك يا غزة من مجيء الليل"، ورأت في مدينتها رمزا أسطوريا، وإن ما فعل هو ما يجب أن يفعل، لنسترد حقوقنا ولنقاتل ونثبت بالنيابة عن الأمة والمظلومين في العالم"، وتابعت: "لا شيء لنندم عليه ولا لنحزن عليه.. إذا متنا فاعلموا أننا راضون وثابتون، وبلغوا عنا أننا أصحاب حق".

وفي يوم ارتقائها كتبت: "نحن في غزة عند الله بين شهيد وشاهد على التحرير، وكلنا ننتظر أين سنكون. كلنا ننتظر. اللهم وعدك الحق". من الأسطر التي أحفظها لـ "محمود درويش" السطر الآتي: "ماذا يخسر الفقراء؟/ ماذا سنخسر غير هذا السجن/ بوركت الحياة فوق الأرض لا تحت الطغاة".

● الشهيد الكاتب "أحمد الكحلوت"

"لله درّ غزة ما أجمل نقاءها حين تقرر أن تحافظ على شرف الحرية".

ولد "أحمد حسن الكحلوت" في العام 1995 في مخيم جباليا وارتقى في 05/ 02/ 2024. كتب الشعر والنثر ونشره في مواقع عربية. عندما اقتحم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا تم اعتقاله لفترة. كان حلم "أحمد" أن ينشر روايته الأولى التي ظل يكتبها لسنوات طويلة، ولكن ارتقاءه حال دون ذلك. ولعل الكاتب "عاطف أبو سيف" في روايته "القبر رقم 49" أفاد قليلا من شخصيته، ففي الرواية شخصية روائية تعكف لسنوات على كتابة رواية لم تنشرها. في الحرب نشر يومياته واختار "أبو سيف" قسما منها نشره في الكتاب الذي حرره "استعادات مقلقة: يوميات غزة ".

في 09 أكتوبر 2023 كتب: "لله در غزة ما أجمل نقاءها حين تقرر أن تحافظ على شرف الحرية".

وفي 15 من الشهر نفسه تساءل:

من يوقف حقدا أسود؟

ويردد "هنا باقون"

وفي 24 من الشهر نفسه يأتي على نعي كاتبة لكاتبة ثانية. نعي الفنانة "هبة زقوت" لـ "مريم"، مريم التي قبل أن تلاقي ربها قالت: "ماني مصدقة إني عايشة للحين، وما بعرف إذا بعد ساعة راح أضل عايشة، تعبت وأنا بشرد من مكان لمكان، من مستشفى لشارع لبيت، والقصف فوقنا". ويضيف فيما كتبه وأورده: "إلى رضوان الله أيتها الكاتبتان الصديقتان: مريم وهبة" (ارتقت هبة زقوت في 13/ 10/ 2023، وهي فنانة تشكيلية). مع استمرار الحرب والموت اليومي، صار "أحمد" يخاف البحثَ عن حسابات الأصدقاء ، فقد يقرأ نعي قسم منهم. وهو ما كتبه في 19/ 12/ 2023، قال: "الحمد لله، نحن بخير. طمنونا عليكم. صرت أخاف أن أبحث عن حسابات الأصدقاء".

وفي 31/ 12/ 2023، كتب عن أصعب الليالي التي عاشها، كانت في 06/ 12/ 2023، قال: "لقد كان بيتنا يقصف والجيران ينادون: هل أنتم بخير؟ لقد تفقدنا بعضنا بعضا، وكنا بفضل الله جميعا بخير، ثم خرجنا من المنزل، لقد قصفت الطوابق الثلاثة العليا. نحن بخير. ليس مهما الباقي، لقد كانت آخر دموعي بعد رؤية شقتي وأختي واخوتي، لقد سبقت هذه الأيام أحداث مرعبة، وتلتها أيام مرعبة، ولا نعلم القادم، لكننا متيقنون من رحمة الله وحفظه". في 04/ 01/ 2024، يقتبس من "محمود درويش":

أنا بخير..

رضوض في المشاعر، وكسر في الخاطر

وبعض خدوش على الذاكرة...

يقول الطبيب...

لا شيء مميت.. خلع في الروح فقط

● الشهيد "سليم النفار"

ولد "سليم النفار" في 17/ 08/ 1963 وارتقى شهيدا 07/ 12/ 2025. حين تصفحت صفحته في الفيس بوك لم أقرأ له أية كتابة عن أحداث 07 أكتوبر 2023، وبحثت له في الكتاب الذي حرره الدكتور "عاطف "أبو سيف" عن نص فلم أعثر، وكما أبلغني فإنه لم يعثر له على نص وإلا كان أدرجه، فـ "عاطف" يقدره شاعرا ويثمنه تثمينا كبيرا، عدا علاقته عن الشخصية المميزة به وانتمائهما إلى مدينة يافا التي انحدرت منها أسرتهما، وحنينهما إليها وإفاضتهما في الكتابة عنها. سليم في الشعر وعاطف في النثر. كان خبر ارتقاء الشاعر صادما، فقد ارتقى وعائلته وعائلة أخيه أيضا. ارتقوا كلهم معا.

الشاعر الذي ولد في المنفى وعانى من فقدان الأب، حيث أبعد إلى الأردن في العام 1968 واستشهد في لبنان في 1973، الشاعر عاد إلى قطاع غزة إثر اتفاقات أوسلو 1994 ونشط في الحركة الأدبية في قطاع غزة، ولما أدرجت له في المنهاج المدرسي الفلسطيني قصيدة، فقد زار العديد من المدارس يلقيها ويشرحها ويتحاور مع الطلاب فيها. عندما قتلت الصحفية المقدسية "شيرين أبو عاقلة" كتب في جريدة "القدس العربي" في 20/ 05/ 2022 قائلا: "ثمة أسماء تحيلك بلا تردد إلى رديفها الأجمل، الأكثر سعة، وبما يليق بها وبالرديف... رحيل شيرين كان خبرا فاجعا ولكن هنيئا لشيرين الاسم الحركي لفلسطين.. وداعا شيرين أيتها الشهيدة والشاهدة، فإنك أجمل القصائد التي لا تنسى، وأجمل القلائد التي يجب أن تبقى على صدورنا". وعندما ارتقى سليم وأسرته كتب فيه أصدقاؤه كلاما مشابها. من قصائد سليم قصيدة "ايه فلسطين" ومنها:

إيه فلسطين

ان الزمان على محب فيك جوال

لم يصح من تعس

إلا ساءه حال

كل الدروب تحشدت فيها السهام

لكن راعينا على وهم

ينازع وهمه

في غفلة من حالنا.. يمشي ولا يمشي

كأن المشي أحلام

في 15 آب/ أوت 2021، وقّع في غزة ديوانه "حارس الانتظار". وأنت تنظر في صفحته وتقلبها تتحسر على غزة. كانت الحياة فيها مزدهرة، وأناسها على الرغم من حصارها وحصارهم وفقرهم يعيشون ويرددون سطر "محمود درويش": "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" وسطره : "ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا". كانوا يمارسون حياتهم؛ قانعين أو غير قانعين، راضين أو غير راضين. لقد كانوا في بيوتهم شبه هانئين يعملون ويعملون ويعملون ويبدعون ويتزاورون ثم... ثم فقدوا كل شيء. من لم يفقد حياته وأسرته مثل سليم النفار، فقد بيته وبعض أفراد أسرته أو جيرانه أو معارفه... من قصائد سليم أيضا قصيدة نشرها في القدس العربي عنوانها "هزّها يا أبي" ومنها:

هزّها يا أبي

من سبات هنا في نجيع الكلام

شجرة المعنى

ناعس ظلها

في دروب العماء

لم يلاقحها لهب من حنين

البراري

لزند يجوس المدى

كي يرى وارف الأحلام

هزها يا أبي

من فساد البلاغة

وحرر ثغور الغمام

من بروق عجاف

ليس لي نزفها في خبيص الدوال

ليس لي ورد

حرون يجافي الهباء

هزها

حينما لا تفيض السطور

يذكر أنه في العام 2017 أصدر رواية عنوانها "فوانيس المخيم"، وفي العام نفسه صدر له كتاب "غزة 2014: تأملات ويوميات شاعر في حال المدينة الرهينة". الرواية والكتاب صدرا في حيفا عن "دار كل شيء".

● الشهيدة "آمنة حميد"

لم أقرأ لـ "آمنة حميد"، وحين نظرت في صفحتها في الفيس بوك لاحظت أنها عرّفت نفسها بالآتي: أديبة وكاتبة تعمل بالإعلام. ناشطة سياسية ومجتمعية مدافعة عن نساء فلسطين. لها مجموعة شعرية عنوانها "شغب طفولة".

وعرفت أنها من مواليد 18/ 01/ 1990، وقد عرّف بها في كتاب "الإبادة الصحفية" الذي يسرد تسع قصص لصحافيين شهداء هي منهم، علمًا بأن محرره الباحث والصحفي "صالح مشارقة" وثق لـ 125 صحافيا. آخر منشوراتها قبل يوم من استشهادها في 24/ 04/ 2024، هو: "اللهم لك الحمد والمنة، اللهم أنت الأمل وفيك الرجاء وحدك لا شريك لك، أكرمنا الله بعزته أن نظل في مدينة غزة، وشرفنا الله بأن يكون لنا عشرات الأسهم لأجل الله وفي سبيل الله منه القوة والصبر ولأجل الله يهون كل صعب. (200 يوم على الحرب، 23/ 04/ 2024).

وفي 05/ 04/ 2024 كتبت: "التاريخ لا يمنح صحائفه للأيدي الواهنة". كانت "آمنة" قد أدرجت في 12/ 03/ 2024 في صفحتها ما كانت تنشره في موقع (gazastory .com) تحت لافتة "حكايا غزة" : "مطر وطين وصغار بأقدام حافية! " و"فرن أم جلال في مركز الإيواء بغزة" و"شهداء مجهولي الهوية وأطفال بمستقبل مجهول" و"طعام بنكهة الجنة في ليالي الحرب" و"قبر يحتضن جورية في مشفى الشفاء الطبي" و"رف التخزين يتحول سريرا" و"ولادة في خاصرة الحرب وإصابة بلا طبيب".

وكتبت في 09/ 11 و13/ 10/ 2023 فقرات قصيرة منها: "لا يرتحل الشهداء بوداع مرتب وتكتيك منظم، إنما يرحلون أفواجا صوب الجنان. تقبلكم الله في عليين وربط على قلوب أحبتكم". أما في 7 أكتوبر فكتبت منشورا تقدّمت فيه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى كل من تواصل معها من أجل التهنئة بوضعها مولودتها "ضحى" التي ارتقت معها ومع البكر "مهدي" بتاريخ 24/ 04/ 2024.

لعل تقاريرها الواردة عناوينها آنفا تستحق أن يلتفت إليها، وللأسف فإنني حتى اللحظة لم أتمكن من الوصول إلى الموقع.

● الشهيد "عمر فايز أبو شاويش"

ولد "عمر فايز أبو شاويش" في 22/ 03/ 1987 وارتقى في 07/ 10/ 2023، أول يوم من أيام الحرب حين هاجمت الطائرات "الإسرائيلية" مخيم النصيرات في غزة. له ثلاث محموعات شعرية ورواية. هذا شريط تلفازي عنه.

● الشهيدة "ولاء الجعبري" وزوجها وأطفالها وجنينها

قبل أيام كتبت "ولاء الجعبري" في صفحتها: "أنا مش خايفة نموت من الجوع. خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت هالحرب المجنونة! واليوم قرأت في صفحة "أحمد ناصر" الآتي: "ارتقت مع زوجها وأطفالها فجر اليوم". وفي صفحة "مؤمن مقداد": "أمس، (مسيرة في تل أبيب ضد تجويع غزة)، عارفين المثل يلي بيقول (حاله يصعب على الكافر)، حالنا صعب على الكافر، وما صعب على العرب والمسلمين. لنا الله"، وفي صفحته نفسها صورة للحاخام "شموئيل إلياهو" يبارك جنديا ويقول: "أذكر أنني كنت في قاعدة تسئيليم يوم السبت، حين وصل جنود عائدون من غزة في ليلة السبت لأخذ قسط من الراحة. كانوا لا يزالون يحملون غبار المعارك على بدلاتهم العسكرية، وتمنيت لو يلتصق بي شيء من ذلك الغبار المقدس. شعرت حينها بجلال وروحانية عظيمة، وكأن هناك اتصالا مباشرا بالنور الإلهي الأعلى عبر ذلك الغبار.. هؤلاء جنود الملك داود، الحضور الإلهي كان واضحا هناك".

عندما كتبت في 04/ 07/ 2025:

"غزة 637/ 2: نص غزة الغائب (أدرجت الناشطة نوال الستيتي رابطا لمحمد الهامي نصا كتبه عن استشهاد القائد أبي زكي محمد حمد يحكي فيه أيضا عن كرامات شهدائنا. في قصيدته (طال الشتات) كتب مريد البرغوثي:

وطلبنا جرعة الماء فقالوا:

نحن شئنا لكن الماء أبى

وطلبنا الخبز قالوا قد عجنا

وغفلنا فنسينا الحطبا

وطلبنا في انقطاع الضوء شمعا

نصحونا أن نضيء الكهرباء

وطلبنا سيفهم قالوا اعذرونا

كل سيف بين أيدينا نبا

غير أنا عندما جئنا إليهم

عن طريق البحر، صاحوا مرحبا!

عجبا! ..

الأديب والمخرج السينمائي "مصطفى النبيه" لـ "الأيام نيوز".. نحن نقدّم أرواحنا قرابين للحقيقة.. وآخرون يصعدون إلى العالمية فوق جراحنا

أجرى الحوار: بن معمر الحاج عيسى

بين كاميرا تحفر في الذاكرة، وكلمة تنقش جرحًا لا يندمل... "مصطفى النبيه": حين تتحول السينما إلى مقاومة والمسرح إلى شاهد حيّ على الإبادة، في زمن تُختزل فيه غزّة بين دخان القصف وصور الضحايا، يطلّ علينا اسم "مصطفى النبيه" كواحد من أولئك القلائل الذين يرفضون أن تُروى حكاية فلسطين من فوهة بندقية أو عبر نشرات الأخبار الباردة. إنه الكاتب الذي يكتب بلهب القلب، والمخرج الذي يصوّر بالكاميرا كما لو كانت بندقية مشحونة بالحقيقة. في أعماله، لا نرى فقط الألم، بل نسمع أنين الحجر، ودمع الزهرة، وارتجاف الكاميرا وهي تهرب من موتٍ لا يفرق بين بشر وحيوان.

في هذا الحوار الخاص مع جريدة "الأيام نيوز"، يفتح "النبيه" قلبه وعدسته معًا، متحدّثًا عن تحديات صناعة السينما في قلب المجازر، عن "الحمار" الذي فقد زوجته في فيلمٍ "صرخة"، وعن غزّة التي تتحول إلى كائن حيّ في روايته "صهيل مدينة"، وعن "المسرح في الخيام"، وعن الكاميرا التي تلتقط الحقيقة لا من أجل الجوائز، بل لإنقاذ ذاكرة شعب يُراد لها أن تُمحى.

بين كواليس التصوير وقصص النزوح، بين حلم الوصول إلى الأوسكار، ومرارة التجاهل من المهرجانات العالمية، يصحبنا "النبيه" في رحلة تقاوم المحو، وتؤمن أن الفنون - حين تنبع من الوجع - تتحوّل إلى جبهة مقاومة لا تقلّ فاعلية عن الحجر والسلاح.

سؤال: كيف تصف دور الفن، وخاصة السينما والمسرح، في مقاومة الاحتلال وتوثيق معاناة الفلسطينيين من داخل الحصار لا من خارجه؟

جواب: وأنت تُجَرد من آدميتك وتدفن في بحر النكبات، تركض في عالم يسكنه الفراغ، وحيدًا لا صدى لصوتك إلا الاتهامات التي تُكال لك بأنك لم تتقن فنون اللعبة ومن يتحكم بها، في ظل آلة إعلامية تطحن الشعوب المقهورة وتشوه الحقيقة وتنتصر للأقوى. كان علينا أن نعرّي الواقع بالقوة الناعمة المتمثلة بالسينما والمسرح اللذين يعبّران عن الحقيقة ويجسدان حكاية وطن يُباد ويتحول إلى لوحة سريالية مرعبة يتعانق فيها الحجر بالشجر والإنسان بالطير والحيوان.

بعد كل هذا، تشويه الحقيقة والتشهير بنا وتقديمنا إلى العالم كشعب متوحش، قاتل، يستبيح المحرمات ويقتل من أجل القتل ويكره الحياة. كان لا بد من البحث عن وسيلة تمسح الظلم وتعيد لنا بعضًا من صوتنا المسلوب. أدركنا، نحن السينمائيين. والمسرحيين فداحة الضربات التي تلقيناها ونهضنا من تحت مطحنة الموت المُعدّ سلفًا لنبحث عن أداة تعبّر عنا وتخاطب العالم بلغته، وجدنا المسرح والسينما هما الأقرب للإنسان، يخاطبان عقله ويحركان وجدانه، فصنعنا عشرات الأفلام التي طافت العالم ونجحت في تغيير الصورة الوقحة التي حاولوا لصقها بنا.

انطلقنا من غزّة التي تباد يوميًا وبإمكانيات شبه معدومة، استطعنا أن ننافس العالم حتى وصلنا إلى الأوسكار من خلال "أفلام من المسافة صفر" حاولنا خلال الحرب أن لا نصنع سينما فحسب بل نقاتل بالكاميرا فلكل لقطة حكاية موجعة وهروب من جحيم موت يطارد عدستنا.

لم تغمض لي عين، صنعت العديد من الأفلام: "قرابين"، "فنانو غزة: هل تسمعوننا؟"، "دبابيس" وأخيرًا انتهيت من فيلم "حمار 7 أكتوبر" حيث اخترت، حمارًا فقد زوجته في الحرب وبعد أن ماتت من الجوع، ومن خلاله رصدت واقعنا في حرب الإبادة. وفي النهاية كرّمت الحمار لأصرخ في وجه العالم وأقول: إن تجاهلتم مأساتنا، فما ذنب هذا الحيوان البريء ليعيش النزوح والفقد والجوع؟ هذا الفيلم فكرة وإنتاج "معتز الهباش" وقصتي وإخراجي.

هذه الأفلام تتكامل وتركز على الإنسان والإنسانية بعيدًا عن الدم والموت المجاني، وقد وصلت إلى العالم وساهمت في تغيير الصورة، يكفينا التعاطف الدولي الشعبي مع قضيتنا العادلة بات أكبر دليل على أثر هذه الأفلام.

السينما والمسرح هما قوتنا الناعمة، ولولا الكاميرا لكان من الممكن أن تباد ذاكرتنا بالكامل. فنحن بكل صورة نلتقطها نوثّق الحقيقة ونترك للأجيال القادمة وثائق شاهدة بالصوت والصورة على ما يحدث الآن، حتى لا تكال لنا المزيد من الاتهامات العشوائية

وفي قلب النزوح، صنعت مسرحًا، يعيد للمواطن الفلسطيني المُنهك بعض الثقة بوطن يستحق كل الحياة، ويخفف عنه بعضًا من عبء هذا الوجع الطويل، ويساهم بمعالجته النفسية

سؤال: في فيلمك "فنانو غزة: هل تسمعوننا؟"، سلّطت الضوء على الفنان تحت القصف، ما الذي دفعك إلى طرح هذا الموضوع تحديدًا؟ وهل شعرت أن هناك من سمع؟

جواب: لكل فنانٍ جمهوره الذي يحبّه ويثق به، وهو الأصدق في التعبير عن الواقع لأنه يعيشه بعقله وقلبه معًا. ولو انتبه الفنانون في العالم إلى معاناتنا وتضامنوا معنا حقًا، لاستطاعوا أن يصنعوا ثورةً حقيقية من خلال جماهيرهم الواسعة. من هنا قررت صناعة فيلم "فنانو غزة: هل تسمعوننا؟ بعد أن عرضت أفلام "من المسافة صفر" على هامش مهرجان "كان" عام 2024، لكنها لم تلق أيّ ترحيب من إدارة المهرجان بحجة أنهم لا يريدون "تسييس" المهرجان. ومنذ تلك اللحظة أدركتُ أن عليّ أن أطرح سؤالي بصوتٍ أعلى وصورةٍ أوضح، تواصلتُ مع الفنان القدير "جواد حروده"، والفنان التشكيلي العالمي "محمد الديري"، والمنشدة "لمى جنينة"، وأخبرتهم بفكرتي والسبب الذي يقف خلفها، فنالت استحسانهم، قررت أن أتعايش مع واقعهم لعدة شهور لأكون جزءًا من الحدث لا مجرد ناقلٍ له. فأنا أيضًا أعيش النزوح والجوع والخوف نفسه؛ أبحث عن الماء والطعام والأمان لأسرتي، أخاف عليهم من الزواحف والقصف الذي يطاردنا ليل نهار.

والحمد لله، طاف الفيلم العالم ولاقى ترحيب الجميع، وشعرتُ بالفخر والنجاح ليس لنفسي فقط بل لكل صانعي السينما في غزّة، خاصةَ حين رأيت تضامنًا حقيقيًا من فناني العالم في مهرجان "كان" 2025، عندها فقط شعرت أن هناك من سمع صوتنا أخيرًا.

سؤال: كيف استطعت كصانع أفلام أن توصل صوت المبدع الفلسطيني المحاصر فنيًّا ومعيشيًّا، في ظل غياب المنصات وندرة التمويل؟

جواب: لو قلتُ للناس أنني كثير ما أصوّر وأنا جائع، تاركًا خلفي أسرتي بلا طعام، وأيامًا أكتفي بأقل من وجبة واحدة، قد يظن البعض أنني أبالغ ولكن هذه هي الحقيقة. نحن نموت ببطء، لكننا ندرك معنى أن نصنع سينما في هذا الوقت وفي هذا الزمان الرديء. نحن لا نصنع سينما من أجل الترف أو الشهرة أو طمعًا في مردود مادي بل نصنعها لأننا نجاهد لتوثيق الحقيقة، فهنا في غزة يدفع الناس أرواحهم من أجل حفنة طحين. فكيف لي ألا أقاتل بالكاميرا!؟ نحن نجتهد ونقدّم أرواحنا قرابين للحقيقة، ونعرف تمامًا أن هناك من يركب الموجة عالميا ويصعد فوق جراحنا، لكننا نتجاهل ذلك ونفكر في الأهم: كيف نصنع لقضيتنا ولشعبنا المعطاء قاعدة جماهرية حقيقة من خلال السينما بالعالم..

مأساتنا أننا لوحدنا وعلينا أن نعمل ونعمل في أقسى الظروف لا تمويل كاف، ولا صوت يساندنا إلا ما نصنعه بأنفسنا. ومع ذلك، نؤمن أن الحياة لمن يعمل ويقاوم ويصر على أن يكون شاهدًا لا صامتًا، ولهذا سنظل نصنع السينما ولو من رماد حياتنا.

سؤال: يقدّم فيلم "جذور" رحلة في ذاكرة المدينة، كيف تتعامل مع المكان بوصفه شخصية لها دور سردي ومقاوم؟

جواب: حاول الاحتلال "الإسرائيلي" طمس معالم المدينة واقتلاع غزة من جذورها كي تفقد ملامحها وهويتها. ورغم هذا القهر والوجع، ما زلنا نوثق الأمكنة من خلال الشخصيات التي تسكن المناطق المنكوبة، ونركز بصريًّا على ما تبقّى من ملامحها. كما نعمل اليوم على إنتاج أفلام تستعيد الصور التي التقطناها في الماضي، ونواجه بالبصر والبصيرة الصورة البشعة التي صنعها الاحتلال في الحاضر إن المكان بالنسبة لنا ليس خلفية صامتة، بل شخصية حية لها ذاكرة ودور سردي ومقاوم.

سؤال: هل تعتقد أن تصوير الأحياء القديمة في غزة، كما في "جذور"، قادر على مواجهة سياسة محو الجغرافيا التي يمارسها الاحتلال؟

جواب: بكل تأكيد.. علينا التركيز على تصوير ما تبقّى من الأحياء القديمة للحفاظ على التراث والموروث الشعبي، إذ أن هدف الاحتلال من حرب الإبادة اقتلاع الفلسطيني من أرضه ومسح جذوره، والحمد لله استطعت وبمجهود فردي أن أدرب الفتاة المبدعة "زهرة زايد" على تقديم قصة من تأليفي بعنوان "ستي ست الحسن" لتؤديها بأصوات متعددة، وقد تم تسجيلها ومونتاجها بصريًا.

وحاليًا أعمل على عرضها في مخيمات النزوح. تتناول القصة حكاية سلمى التي تبحث عن ست الحسن بعد رحيل جدتها، التي كانت تروي لها قصص ست الحسن من وحي خيالها، بهدف تعزيز الانتماء للأرض والأغاني والألعاب الشعبية والتراث المحكي شفويًّا وفي رحلة سلمى، نتعرف على الطيور والزهور والأشجار الفلسطينية. تطوف في حكايتها كل المدن الفلسطينية المحتلة. فسرد هذه القصص وإحياء الذاكرة البصرية للأحياء القديمة يجعلها تتجذر أكثر وأكثر في قلوب وعقول الأجيال وتؤكد على الهوية الفلسطينية.

سؤال: ما الذي يجعل ذاكرة المكان عنصرًا أساسيًّا في مواجهة الرواية الصهيونية القائمة على الإنكار والتشويه؟