يوم 12 مارس عام 4006 سوف يجتاح الأرض طوفان يستمر إلى الأول من شهر نوفمبر، ويُنهي حياة البشرية. هذه النبوءة هي إحدى أكواد (شيفرات) الفنان "ليوناردو دافنشي" (1452 - 1519) التي أخفاها في لوحته الشهيرة "العشاء الأخير". وتأتي قيمة هذه "النبوءة" من نشر الفاتيكان لمقالة الباحثة الإيطالية "سابرينا غاليتزيا" التي اكتشفت "كود دافنشي" حول نهاية العالم في جداريته التي رسمها خلال الفترة (1495 - 1498). لم تُثر مقالة "سابرينا" عام 2017 ما أثارته "البقرة الحمراء" التي ينوي الكيان الصهيوني ذبحها لتطهير اليهود من النجاسة والتعجيل بقدوم "المسيا" (نبي اليهود المنتظر) ليحكم الشعب اليهودي ويوحّد أسباط "إسرائيل" ويعلن بداية العصر المسيائي الذي يسوده العدل والسلام والحرية على الأرض بدون أي حروب أو جرائم أو فقر!... وهذا "المسيا" المنتظر يأتي قبل 6000 عاما من خلق العالم، بمعنى أن البشرية الآن في عام 5785 حسب المعتقد اليهودي.

في المقابل، تنتشر بين المُسلمين نبوءات زوال "إسرائيل"، ولكل نبوءةٍ مصدرها ومرجعها والعام الذي تتوقّعه، فهناك من توقّع زوال الكيان عام 2022، وهناك من توقّع الزّوال في 2027، وهناك من قال بأنه سيكون عام 2044... وجميع النبوءات تشترك في أن المسلمين سيهزمون اليهود بلا ريب، استنادًا إلى أحاديث نبويّة منها: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون..". ولم توضّح اجتهادات المُسلمين: ما المقصود باليهود؟ هل هم اليهود المنتشرون في كل العالم، أم أولئك الذين يحتلون فلسطين؟ وهل هم جنسٌ أم هم كل مَن يؤمن بالمعتقدات اليهودية، بمن فيهم العرب الذين ناصروا الكيان الصهيوني؟

يتّفق اليهود والمسلمون والمسيحيون بأن مصير البشرية سوف يتقرّر على أرض فلسطين. ولكن هناك من يعمل لحسم المصير لصالحه بالقوة وحرب الإبادة والتجويع والحصار، ويجتهد في استباق الزمن والأحداث.. وهناك من استسلم إلى ضعفه وانهزاميّته و"إيمانه" بأن المصير محسوم لصالحه! وما يعنينا في الأمر كله أن العقل البشري، رغم ما بلغه من تطوّر تكنولوجي مُذهل، لم يستطع أن يرسم نهايةً للعالم من منظور علميٍّ، والحروب المُعلنة، لا سيما حرب الإبادة المُعلنة على غزة، تندرج بشكل ظاهر أو خفيٍّ في إطارِ المعتقدات الدينيّة حتى وإن كان قادتها وعرّابوها علمانيين وربّما ملاحدة. وكأنّ التطوّر التكنولوجي صار في خدمة الأساطير والمعتقدات الدينيّة اليهودية التي تنتظر نبيّها الذي سيحكم العالم.

لنعد إلى "البقرة الحمراء"، فهي بمواصفات خاصة جدًّا، ويزعم اليهود أنه منذ ألفي عام لم تُولد بقرة في كل العالم بالمواصفات التي يؤمنون بها كما يؤمن بها المسيحيون من أتباع الطائفة الإنجيلية. وهذه البقرة شرطٌ أوليٌّ وأساسي لتطهير اليهود من النّجاسة وذلك من خلال ذبح البقرة وفق طقوس خاصة، ثم حرقها واستعمال رمادها في تطهير اليهود من نجاستهم. وبعد التطهير يُمكن لليهود هدم المسجد الأقصى والانطلاق في بناء "الهيكل الثالث"..

لقد وجد اليهود هذه البقرة وهم يعدّون الظروف لذبحها، ويبدو أن من بين هذه الظروف إبادة غزّة لأنها الأرض الوحيدة في المنطقة التي تهدّد "السلام والأمن" الذي يجب أن يحقّقوه قبل ذبح "البقرة الحمراء".. ويبدو أن "بنيامين نتنياهو" يرى في نفسه "نبي اليهود المنتظر" الذي سيحقّق السلام ويطهّر اليهود ويقودهم إلى حُكم العالم..

"البقرة الحمراء" هي الشرط الأولي والأساسي ولكنه ليس الوحيد، فيجب على اليهود ان يحصلوا على "تابوت العهد" الذي يُقال بأن أساقفةً يحتفظون به داخل كنيسة في إثيوبيا. ثم هناك شرطُ الطهارة لمن يقومون بإعداد البقرة: من الذبح إلى أن تصير رمادًا، والحاخامات يعتبرون كل اليهود أنجاس، و"المسيا" هو الذي يجب أن يذبح البقرة بنفسه.. وهذا أمرٌ يختلف فيه اليهود سواء كانوا رجال دين أو سياسيين وعسكريين لا دين لهم!

خلاصة الكلام، أن البشرية جمعاء تتوجّه من سيّءٍ إلى أسوأ، والعرب الذين طبّعوا مع الكيان الصهيوني إنّما طبّعوا - في واقع الأمر مع الشيطان - من أجل الوصول إلى نقطة هدم المسجد الأقصى، ولكن بالمرور عبر بوابة إبادة غزّة لأنها الأرض التي تهدّد "السلام اليهودي" الذي يوفّر طقوس ذبح "البقرة الحمراء"..

وإذًا، إن الحديث عن إبادة غزّة هو في مضمونه حديثٌ عن مستقبل البشرية، وما سيكشفه اليهود من أدوات ووسائل لحُكم العالم أجمع. وأيضًا هو حديث عن مستقبل "الأمة" العربية والإسلامية التي تُعتبر الخصم الذي يجب القضاء عليه وفق المُعتقد اليهودي والمسيحي الإنجيلي أو الصهيوني الغربي.

ربما في سياق ما ذكرناه يجب أن نفهم تبلّد ضمير العالم وصمته إزاء حرب الإبادة المُعلنة على غزّة.. ولعله سيستيقظ ويُدرك المؤامرة الصهيونية لحُكم العالم، ويهبّ إلى إنقاذ غزة قبل أن تُذبح "البقرة الحمراء".

-19-08-2025-09-08-23-1115.png)

بقلم: بن معمر الحاج عيسى

أقلام الشهادة

في المشهد الفلسطيني المجبول بالدمع والدم، لا تتوقف قائمة الشهداء عند حدود الميدان ولا تُختصر في صور الفدائيين على المتاريس، بل تتسع لتشمل وجوهًا من نوع آخر: وجوه الكتّاب والشعراء والفنانين الذين حملوا أقلامهم وريشاتهم وكتبهم كمن يحمل بندقية، وواجهوا الاحتلال بالكلمة كما يواجهه المقاوم بالرصاص. شهداء الأدب والثقافة الفلسطينية هم الوجه الأكثر إدهاشًا في ملحمة الصمود، لأنهم لم يسقطوا في المعركة فقط، بل في السرد، في النص، في الأغنية، في اللوحة، في المكتبة التي صارت ميدانًا وفي المسرح الذي صار خندقًا. فلسطين كانت تعرف منذ البدايات أن الذاكرة هي المعركة الحقيقية، وأن من يكتب التاريخ يمتلك نصف النصر، لذلك كان استهداف المثقف الفلسطيني، من شاعر ورسام ومفكر وصحفي، جزءًا من استراتيجية الاحتلال لإطفاء المشعل الذي يُنير الطريق للشعوب.

منذ أن اغتيل "غسان كنفاني" في بيروت عام 1972 على يد الموساد "الإسرائيلي"، أدرك العالم أن المثقف الفلسطيني ليس مجرد شاهد على عصره، بل هو فاعل في تشكيل وعي الأمة ومقاومة الرواية الاستعمارية. "غسان" الذي كتب "رجال في الشمس" و"عائد إلى حيفا" لم يكن يدوّن قصة شخصية، بل كان يضع دستورًا أدبيًّا للوعي الجمعي الفلسطيني، دستورًا يربط بين النكبة والشتات، بين المنفى والعودة، بين الذاكرة والمصير. ولذلك، حين قُتل في الرابعة والثلاثين من عمره، لم تُقتل شخصية فردية، بل جيل كامل من الحلم الفلسطيني. ولعلّ شهادة الكاتب الياباني "كوبو آبي" حين قال إن "الأدب الذي يولد في قلب المأساة يكتسب خلوده منذ ولادته" تنطبق تمامًا على حالة "كنفاني"، الذي تحوّل جسده إلى غياب، لكن نصوصه إلى حضور خالد.

وعندما اغتيل "كمال ناصر" في بيروت عام 1973 مع رفاقه "كمال عدوان" و"أبو يوسف النجار"، لم يكن الاحتلال يستهدف رجلًا واحدًا، بل كان يستهدف قصيدة بأكملها. كان "ناصر" شاعرًا وسياسيًّا وصوتًا لمخيمات اللاجئين، كتب أشعاره بدم القلب، وكان يعرف أن الشعر لا يقل خطرًا عن الرصاص في تشكيل وعي الأجيال. بعد اغتياله كتب "محمود درويش": "لقد قتلوه لأنه كان يكتب ما لا يريدون قراءته، ولأنه جعل من الكلمة حصنًا في وجه الرصاص". إن هذه الكلمات تلخّص معادلة الاحتلال الدائمة: كل من يكتب "فلسطين" يُحكم عليه بالاستهداف، لأن الكلمة في هذا السياق تتحوّل إلى قذيفة في الوعي العالمي.

في سردية شهداء الثقافة لا يمكن تجاهل اسم "ماجد أبو شرار"، الكاتب والمناضل الذي اغتيل في إيطاليا عام 1981 بعبوة ناسفة زرعها عملاء الموساد في غرفته الفندقية. "أبو شرار"، الذي ترك مقالات نارية وكتابات سياسية وأدبية، كان يعرف أن معركته الحقيقية هي معركة الوعي، وأن الثقافة الفلسطينية هي خطّ الدفاع الأخير أمام محاولات المحو. لم يكن استهدافه مصادفة، بل جزءًا من سلسلة استهداف لكل عقل فلسطيني قادر على إنتاج رواية بديلة للرواية الصهيونية.

لكن لائحة الشهداء لا تقف عند الأسماء اللامعة التي وصلت شهرتها إلى المنابر العالمية، بل تمتد لتشمل مئات الأسماء المغمورة، من شعراء قضوا في سجون الاحتلال تحت التعذيب، إلى رسّامي الجداريات الذين أُعدموا على جدران غزة، إلى أساتذة جامعيين حُرموا من طلابهم وكتبهم، إلى صحفيين فلسطينيين جعلوا من الكاميرا سلاحًا ورحلوا وهم يصرخون بالصورة في وجه العالم. ففي العدوان المتكرر على غزة، كان المثقف دائمًا هدفًا: مكتبات دُمّرت، مسارح أُحرقت، جامعات هُدّمت فوق قاعاتها، فنانون تشكيليون فقدوا سنوات من العمل حين تحوّلت لوحاتهم إلى رماد. إن استشهاد المثقف في فلسطين ليس حادثًا عرضيًّا، بل سياسة مبرمجة تستهدف اقتلاع الجذور الرمزية كما تستهدف اقتلاع الزيتون.

لقد فهم الاحتلال مبكرًا أن المعركة ليست عسكرية فقط، بل معرفية أيضًا. فحين يكتب شاعر مثل "عبد الرحيم محمود" قصيدته الشهيرة "الشهيد" وهو بعد فتى في السابعة عشرة، ليصبح لاحقًا أحد أيقونات الأدب المقاوم، ثم يسقط في معركة الشجرة عام 1948، فإن الأمر لا يقتصر على رصاصة أنهت حياة شاب، بل على رصاصة حاولت إخماد قصيدة ستظل تُتلى حتى اليوم. كذلك كان حال "عز الدين المناصرة"، الشاعر والمفكر الذي ظلّ منفيًا معظم حياته، والذي قال إن "القصيدة الفلسطينية لا تُكتب إلا بمداد الدم"، فكان حضوره شاهدًا على أن المثقف الفلسطيني دائمًا ما يعيش بين نصٍّ يُكتب ورصاصٍ يتربص.

ولعلّ أجمل ما قيل في وصف هؤلاء الشهداء ما كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر حين التقى بعض المبدعين الفلسطينيين في السبعينيات قائلاً: "إن ما يميّز المثقف الفلسطيني أنه لا يستطيع أن يكون محايدًا، فكل كلمة يكتبها تتحول إلى التزام، وكل التزام يقوده إلى خطر، وكل خطر يقوده إلى الشهادة". هذه الشهادة الفكرية من أحد أبرز رموز الفلسفة الوجودية في أوروبا تكفي لتؤكد أن المثقف الفلسطيني كان وما يزال في موقع الخطر لأنه يملك ما هو أخطر من البندقية: الرواية.

في السياق ذاته، قال الشاعر التشيلي الكبير "بابلو نيرودا": "حين يكتب الفلسطيني عن أرضه، يكتب عن أرض العالم، وحين يُقتل شاعر فلسطيني، يُقتل جزء من ضمير الإنسانية". "نيرودا" الذي حمل هموم شعوب أمريكا اللاتينية، وجد في الأدب الفلسطيني امتدادًا لمعركته مع الطغيان، ورأى في استشهاد مثقفيه دليلًا على أن العدو يعرف قيمة الكلمة أكثر مما يعرفها أحيانًا أصحابها.

إن استحضار شهداء الأدب والثقافة الفلسطينية ليس استذكارًا للماضي فقط، بل هو قراءة للحرب المستمرة اليوم. ففي العدوان الأخير على غزة، قُتل عشرات الأكاديميين والكتاب والصحفيين، من بينهم الدكتور "رفعت العرعور" الذي تحوّل إلى أيقونة جديدة في الثقافة الفلسطينية المعاصرة. كان أستاذًا للأدب الإنجليزي وكاتبًا ومترجمًا، قُتل مع عائلته في قصف "إسرائيلي"، وترك وراءه نصوصًا ورسائل ستبقى شاهدة على أن المثقف في فلسطين لا يموت صامتًا، بل يتحوّل إلى ذاكرة جمعية تلهم الأجيال القادمة. إن اغتياله في ديسمبر 2023 أثار موجة عالمية من التضامن، حيث كتب أدباء عالميون من أمريكا وأوروبا مقالات رثاء، وأكدوا أن فقدانه هو فقدان لصوتٍ أدبي عالمي كان يُعطي لفلسطين بعدًا إنسانيًا يتجاوز السياسة والجغرافيا.

من جهة أخرى، فإن استشهاد المثقفين الفلسطينيين يُعيدنا إلى النقاش الأوسع حول العلاقة بين الثقافة والمقاومة. فالثقافة الفلسطينية لم تُكتب من أبراج عاجية ولا من مقاهٍ هادئة في مدن بعيدة، بل كُتبت من قلب المعركة، من الزنازين والمخيمات وتحت القصف. لذلك فهي ثقافة مختلفة، مشبعة بالدم والتاريخ والذاكرة. وهذا ما يجعلها غير قابلة للاحتواء أو الترويض. الكلمة الفلسطينية لا يمكن أن تتحول إلى "فن للفن"، لأنها منذ البداية ارتبطت بوجود الإنسان الفلسطيني وصراعه من أجل البقاء.

ولأن الكلمة في فلسطين هي فعل مقاومة، فإن استهداف المثقفين سيبقى مستمرًا. لكن ما يميّز التجربة الفلسطينية أن الشهداء يتركون دائمًا إرثًا يُكمل المسيرة. حين قُتل "كنفاني"، أكمل "محمود درويش" ورفاقه الطريق، وحين اغتيل "كمال ناصر"، حمل راية الشعر جيلٌ جديد، وحين رحل "ماجد أبو شرار"، جاء كتاب وصحفيون ليسدوا الفراغ. إنها سلسلة لا تنكسر، لأن فلسطين لا تعرف فراغًا في الوعي.

شهداء الأدب والثقافة الفلسطينية هم إذًا ليسوا مجرد أسماء في سجلّ الشهداء، بل هم أعمدة في ذاكرة الأمّة، وركائز في معركة الوعي. لقد أثبتوا أن الكلمة قد تُغتال لكنها لا تموت، وأن الرواية قد تُحاصر لكنها تظل قادرة على عبور الحدود، وأن اللوحة قد تُحرق لكنها تظل حيّة في عيون من شاهدوها. هؤلاء الشهداء يعلّموننا أن الثقافة ليست ترفًا ولا تجميلًا للحياة، بل هي الحياة نفسها حين تُهدَّد بالمحو.

إن تكريمهم اليوم لا يكون بالبكاء على غيابهم، بل باستمرار حمل رسالتهم: أن نظل نكتب ونرسم ونغني ونوثّق ونصرخ بالكلمة كما يصرخ المقاوم بالرصاص. فكما قال الفيلسوف الإيطالي "أنطونيو غرامشي": "المثقف الحقيقي هو من يربط مصيره بمصير شعبه"، والمثقف الفلسطيني ربط مصيره بفلسطين حتى آخر قطرة دم.

وهكذا، فإن شهداء الأدب والثقافة الفلسطينية سيبقون خالدين ما بقيت فلسطين، لأنهم كتبوا دمهم في نصوصهم، وتركوا لنا إرثًا يتجاوز الزمان والمكان، إرثًا يذكّرنا أن المعركة ليست فقط معركة أرض، بل معركة ذاكرة، وأن من يمتلك الكلمة الأخيرة هو من يكتب التاريخ إلى الأبد.

"حمزة".. طفل مولود من فم القنبلة

بقلم: عيسى قراقع

في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2025 ولد الطفل "حمزة عمر عبد السلام الرباعي" خلال قصف "إسرائيلي"، استهدف خيمة عائلته قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، استشهد والده وإخوته، وأصيبت والدته الحامل به بإصابات خطيرة، واستطاع الأطباء إنقاذ الجنين الذي سُمّي "حمزة"، ولكن والدته فارقت الحياة، ليكون "حمزة" الناجي الوحيد من عائلته في هذه المجزرة. يولد "حمزة" ولا شيء يشبه الميلاد، لا صرخة الحياة الأولى، لا صدر أمٍّ يحتضنه، لا أب يقرأ على جبينه آية النجاة. "حمزة" لا يُستقبل بزغرودة، بل بانفجار، لا يحمل إليه الطبيب بشرى، بل يحمل جسده النحيل بعيدًا عن حطام سريرٍ تحوّل إلى كفن. وُلد "حمزة" في غزة. ولكن هل في غزة يولد الناس؟ أم يُستخرجون من بين أنقاض البيوت كأنهم رمادٌ نجا من الاحتراق؟ "حمزة" ليس اسمًا عاديًّا في دفتر الولادات. هو شهادة حيّة على آخر معاني الإنهاك الإنساني: طفل يولد وتدفن أمه في اللحظة نفسها. أبوه؟ قُتل. إخوته؟ قُتلوا. لا جدّة، لا خالة، لا ملجأ. ولد "حمزة" ليكون شاهداً، لا مولوداً فقط.

لا يُفترض بحمزة أن يكون هنا. فالاحتمالات كلها كانت ضدّه: أم جريحة تنزف، لا تصل إلى مستشفى، بل إلى مقبرة.

حياة بلا موعد تشبه المعجزة، بلا سرير، بلا بكاء، بلا حبل سري، بلا دواء، بل أسلاك ممزقة، صرخة في الفراغ، وأحلام تولد ميتة، لا حليب، ولا هواء، لا اغنية، لا مدرسة، ولا ماء في القصيدة.

عيد ميلاد سعيد يا "حمزة"، هذا ما كتبه المجرم "نتنياهو" على القذيفة التي فجرت البيت ونسفت الخيمة.

ولد حمزة بين قنبلتين: الأولى قتلت أمه، والثانية قذفته إلى حياة ناقصة، إنها الإبادة المستمرة التي لا تفرق بين رحم وراجمة، الحاخاميون في "إسرائيل" أباحوا قتل الأطفال الرُّضع قصفا وجوعا، وبلا رحمة.

عشرون ألف طفل وأكثر قتِلوا في غزة، وما أكثر الملائكة في أروقة هيئات حقوق الإنسان، ولكن لا نرى في أيدي تلك الملائكة أية وردة، وما يزيد عن اثني عشرة ألفا قتلوا من النساء، وأصبحت غزة أكثر بقعة في العالم تفيض بالأرامل، فالحرب على المرأة الغزيّة، هي الخوف من الخلق، ومن الأنوثة التي لا تقهر، رغم الإبادة تستمر في الولادة.

من قال إن الولادة حياة؟ "حمزة" هنا لا ليعيش طفولته، بل ليُحرم منها، سيكبر ولا صورة لوالدته ترضعه. لا يعرف ملمس يد أبيه. لا يسمع ضحكة إخوته. سيبحث عن وجهه في مرآة مكسورة، وعن عائلته في صور محذوفة من ذاكرة الهاتف المحطّم تحت الحديد والأسمنت.

"حمزة" هو سؤال فلسفي عن معنى الحياة وسط الإبادة، هل الحياة حدث بيولوجي فقط؟ أم أنها تبدأ عندما يكون هناك حضن، اسم، بيت، شجرة، مستقبل؟ "حمزة" يُولد وسط انعدام العلاج، وانهيار النظام الصحي، وجوع الحوامل، وخوف الأمهات، وانعدام الدواء، وكثافة الموت.

ومع ذلك، هو حي:

حيٌّ لأنه لا يزال يتنفس لكنه يتنفس وسط الخراب والدم، حيٌّ لأنه لم يُقصف بعد لكنه مقصوف باليُتم، حي بلا اوراق، لكن هويته محفورة في العدم.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال: إن أكثر من 55 ألف امرأة في غزة يواجهن تحديات الحمل والولادة وسط ظروف كارثية وخطيرة، وإن مجموع الأطفال الأيتام بلا والدين أو أحدهما وصل إلى أكثر من 56 ألف يتيم.

أطفال ولدوا تحت الأنقاض، رضعوا الرعب والدخان، لقد جفت أثداء الأمهات، ولدوا وفي داخلهم أصوات انفجارات، وشهقات جدران.

"حمزة" ليس مجرد طفل فلسطيني. هو السؤال الكامل عن العدالة، عن العار، عن العجز. هو سؤال في وجه العالم: لماذا يولد "حمزة" بلا أم، بلا وطن، بلا غد؟ ولماذا تستمر الحياة، كأن لا شيء حدث؟

في زمن الحرب، تصبح الولادة مأساة إضافية. يصبح جسد المرأة الحامل ساحة صراع، ويصبح الرحم آخر ملاذ آمن قبل أن يُقصف هو الآخر. والدماء لا تعني ولادةً فقط، بل فاجعة، فالنساء مستهدفات، لأنهن أعدن تعريف أجسادهن، لا كمساحات للألم، بل كجبهات مقاومة.

"حمزة" وُلد ليروي لنا ما لا يُروى: عن أمّه التي قاومت حتى النفس الأخير، ليخرج محروما من الأمومة، عن والده الذي حُرم من ضمّه، عن وطنٍ تُولد فيه الحياة من رحم الموت، وتُزهق فيه الطفولة قبل أن تنمو، عن مفردات ليس فيها إلا أسماء الصواريخ وأنواع الأسلحة، عن أشكال الموت: الصاخبة والمكتومة.

لقد نجا "حمزة" وخرج من فم القنبلة، في حين استشهد أكثر من 450 رضيعا، ولدوا في الحرب، وفي حين مُسحت أكثر من ألفين أسرة من السّجل المدني خلال حرب الإبادة، طفل يقتل في غزة، وطفولة العالم تنكمش خائفة، لكن "حمزة" يولد من بين الحطام والصمت، من زوايا الذاكرة.

"حمزة" ينام الآن في حضن الغبار والخوف، لا يدري إن كان في هذا الشتاء مطرا يكفي حقول الصيف، ولكن أثبت التشريح الأممي لجسد غزة، إن هناك طفلا اسمه "حمزة"، يمسك بيده اليسرى وجه القمر، وبيده اليمنى وجه الرعد، يقولون إن القنابل تقتل، لكنهم لم يقولوا إنها قد تلد الحرية، "حمزة" طائر وحيد حرّك أشجار الحقيقة، وملأ فضاءها بالأجنحة.

الطفل "حمزة" المولود من فم القنبلة ماذا يحلم الآن؟ ربما حلمًا لا يشبه الغياب، ونوما لا ينتهي بانفجار، يحلم أن يكون طفلا فقط، لا رمزا، لا شهيدا، لا رقما في نشرة الأخبار، أن يكون للحلم مكان.

يا حمزة:

لو سألوك يوما:

من ربّاك؟

قل لهم الحرب

لو سألوك:

من علمك الكلام؟

قل لهم الصمت

ولو سألوك:

إلى اين؟

قل لهم:

إلى أن يجد العالم ضميره

بقلم: قمر عبد الرحمن

صفير الجمر

لهيبٌ في القلب

رصاصٌ يقطع صمتي؛

أعانقُ رمادك!

*

وردٌ بين أنقاض

يحترق باسم حبٍّ؛

لا يُطفئه موت!

*

في صفير الرصاص

ينمو شوقي كجمرٍ؛

لا يعرف هدنة!

*

دمعةٌ تحترق

بين دخان المدافع؛

وتزهر قبلة!

*

نارُك في عروقي

والحربُ تستعر حولي؛

أحيا باحتراق!

*

بين حربٍ وصمت

يتقد الحب سرًّا؛

كشمسٍ محاصرة!

سأبقى أُغنّي لأنّي..

بقلم: المتوكل طه

أنا مَن يُغنّي لأنّي اجترحتُ المدى سُلّماً للنداء.

لأنّي أراودُ روحَ البراكينِ وهي تُرَنِّقُ قلبَ الخفاء.

لأنّي أُصَعِّد ماءَ التراتيلِ رفّاً يُهادِل سَرْوَ البهاء.

لأنّي أصبُّ على الجرحِ جَمراً وأقدحُ أقمارَ ليلِ الفضاء.

أغنّي لأنّي جديرٌ بهذا الدمِ الحرِّ والبرقِ، في جسدِ الكبرياء.

أغنّي لأنّي وريثُ الشهادةِ، والأرضِ، والأنبياء.

أغنّي لأنّي أنا العاشقُ البحرُ والسهلُ والسيلُ والهندباء.

أنا شجنُ الغرباءِ الذين رأوا بَدْرَهم في حريقِ السماء.

أنا مَن يَردُّ الظلامَ إذا زَحَفَت حاملاتُ الهباء.

أنا مَن يُرَنِّقُ هذا السحابَ

بِرَعدِ الصواعقِ والعاصفات، وصَهْدِ اللّظى في ضِرامِ الدماء.

أغنّي لأنّي آبنُ غزّةَ والقُدسِ والكَرْمِ واللدِّ والشهداء.

أُغنّي لأنّي أنا صوتُ هذي الطبيعةِ والناسِ.

مرآةُ هذي المجرّاتِ إنْ غَرِقت في الجِناس.

أو الشّالُ إنْ حَزَّ جِيْدَ الغزالِ الذي ذوّبتهُ السنابلُ في نظرةٍ للظباء.

أنا لا أغنّي، ولكنني قد تناسختُ في العود، أو كنتُ جَمرَتَهُ في الفِراء.

أنا مَن يكونُ ومَن سيكون، ومَن لا يموتُ،

أنا النغمُ الخالدُ الفذُّ، أبقى إذا ما يكونُ البقاء.

أنا لا أُغنّي بلادي القتيلةَ، لكنني

مَن أَحبَّ البلادَ التي ذاب أبناؤها في الغناء.

بقلم: نجيّا محمود

أحافظ على عقلي وسط الفوضى

أنا لا أكتب عن الانتصار، ولا أبحث عنه كما يتصوّره الآخرون؛ فالانتصار صار مفهوم معقد، بعيداً عن واقعي، وقح في لفظه. كل ما أريده هو أن أستمر، أن أمضي في يومي، أن أحافظ على عقلي وسط الفوضى، أن أتمسك بإنسانيتي، بفطرتي، وبما تبقّى من ذاتي. أنا ابنة تلك الهزيمة، ابنة الخوف والقهر والليالي التي مضت تحت القصف. ومع ذلك، قررت أن أعطي الصباح فرصة: أفتح باب الخيمة، أتنفّس، أعدّ قهوتي، وأقول لنفسي: مرّ يوم آخر.. وما زلت هنا، واقفة. العالم لم يحاول أن يفهم، وربما لن يفعل أبداً، لكن لا بأس.. ما يهمني هو ألا أخون نفسي، ألا أتحوّل إلى شيء لا يشبهني، ألا أذوب في هذا القبح المحيط بي. أنا من تلك المحرقة؛ ليست شعارا ولا بطولة كما يراها الآخرون، بل واقعا ثقيل نعيشه كل يوم. وحين ننجو منه دون أن نفقد أنفسنا، فهذا وحده يكفينا.

بقلم: يزن سمير حمدان - الاردن

غزه رمز الصمود

تُسطّر غزة، المدينة التي تحمل في جنباتها تاريخاً طويلاً من الصمود والمقاومة، قصصاً تجسد القوة والإرادة. في كل زاوية من زواياها، تتجلى آثار الحروب والصراعات مرسومة بوضوح على جدران المنازل، لكن الأهم من ذلك هو صدى أصوات أبنائها الذين لا يعرفون الاستسلام.

تصرخ غزة، أم المعجزات، من أعماق الصميم. هي ليست مجرد جغرافيا أو حدود، بل هي روح نابضة بالحياة. تعيش بين أهلها أحلامٌ وأماني تتجاوز الأفق، وتطلعات لا تُقيدها الخطوط الحمراء. على الرغم من الجراح التي تركتها الحروب المتكررة، فإن السحر وإرادة البقاء يجعلانهما أقوى من أي وقت مضى.

نعم، غزة تصرخ: "يا عدو الشمس، لن أساوم!". ترفض أن تُسلب منها هويتها، تنكر الوصول إلى نقاط الضعف. فهي تعرف أنها تحمل في قلبها معجزةً من التحدي. التعهد بنقل الهموم والأحلام إلى الأجيال الجديدة، والتأكيد على أن الأمل الحقيقي ينبع من عمق المعاناة.

صوت الأطفال، الذين يضحكون في شوارعها، رغم كل شيء، هو شهادة على عزم الشعب الفلسطيني على الحياة. هم رمز للمستقبل، أشجار زيتون تنمو وسط الرماد، وموسيقى تسجل لحظات الأمل، تضج بالبقاء رغم المحن. هؤلاء الأطفال يحملون في أعينهم قصص آبائهم وأجدادهم، قصص حلم لا يزال مستمراً، وأصواتًا ترفض الخضوع.

تتزايد التحديات، ولكن غزة تتحدى الصرخات المُحبطة. تحتفظ بأحلامها في قلبها، وتدرك أن الحرية لا تُهدى بل تُنتزع. هذا هو المعنى الحقيقي للمقاومة. لن نتراجع، ولن نقبل بالتسوية التي تفرط في حقوقنا، فالأمة التي لا تُساوم على هويتها ولا تنسى تاريخها هي أمة لا تُقهر.

تاريخ غزة الطويل، المليء بالبطولات، ينقل رسالة واحدة: الانتقادات لن تثني العزم، والألم لن يُشعل سوى شعلة المقاومة. كل حجر من حجارة غزة يحمل قصص أبطال، وكل زقاق يشهد على حكاية تضحية وإصرار. لن تُرهبنا الآلام، بل إنها تُزيدنا إيماناً بقضيتنا وثباتاً على الحق.

وفي ختام هذه الصرخات، تبقى غزة أم المعجزات، تشتعل في كل زاوية من زواياها، وتُذكّر الجميع أن الأمل والإرادة هما المحركان الرئيسيان لكل تغيير. غزة لا تعرف الاستسلام، فهي كما كانت دوماً، صدىً لمن يُحب الحرية ويقاتل من أجلها.

لذلك، تصرخ بغضب وبإصرار: "يا عدو الشمس، لن أساوم!". هذه ليست مجرد كلمات، بل هي نداء لكل محبي الحرية والعزة، هي دعوة إلى الوحدة من أجل بناء مستقبل مشرق يليق بأرض الكنعانيين وأحلام الشهداء.

بقلم: بيان رشاد فرج - نابلس

أيها الفلسطيني

إلى كل الفلسطينيين الذين يتنفّسون الأمل في خضم المعاناة، وإلى الأجيال القادمة التي ستواصل المسير نحو الحرية. إلى كل حجر في الدروب المقدسة الذي يحمل قصة أجدادنا وتطلعاتنا، نتعهّد بأن نرفع صوتنا ونواصل النضال لأجل وطننا.

في كل جانب من أرض فلسطين، يضج التاريخ بالأصوات، ويهمس كل حجر في الدروب المقدسة بحكايات الصمود والكرامة. إن معاني الحرية لا تتجلى فقط في الكلمات، بل تنعكس في كل خطوة نخطوها، في كل زاوية نمر بها، وفي كل نفس نتنفسه على هذه الأرض الغالية. في مواجهة كل الصعوبات، نستمد القوة من تاريخنا، ومن ارتباطنا العميق بهذه الأرض. فإن كنت فلسطينيًا، فاعلم أن كل حجر يهمس لك بأنه يمكنك أن تزرع الحرية في وطنك.

كل حجر في الدروب المقدسة يهمس لك أيها الفلسطيني: "أنت وحدك تكفي لتزرع الحرية في أرضك". إنها صيغة تعبير عن الإيمان العميق بقدرتك على التغيير، على إعادة كتابة قدر الوطن، فمن بين الأزقة المزدحمة، وبجوار الأشجار العتيقة، تُحكى قصص الشجاعة والإرادة.

كل حجر من حجارة الأقصى، وكل زاوية من زوايا القدس تُذكِّرك بأن الصراع هو جزء من هويتك. كما قال الشاعر "محمود درويش": "أريدُ منْكَ، أنْ تظلَّ مرفوع الرأس، وأنْ تدركَ أنّكَ خالِدٌ في الحُبِّ". إن البقاء مرفوع الرأس هو ما يُعبر عن الإصرار رغم كل التحديات.

تتحدث الصخور التي تقف شامخة عن تاريخ أجدادنا الذين واجهوا الظلم وعانوا من الاحتلال، ولكنهم لم يتخلوا عن حلمهم. تختلف الأمزجة وتتعدد الألوان، لكن العزيمة تبقى واحدة: "الحرية". كما يقول المفكر "إدوارد سعيد": "الهوية ليست شيئًا ثابتًا، بل هي تجربة دائمة ومتغيرة، ولكننا نحافظ على وجودها من خلال التضحية والإيمان".

تخيّل أن كل حجر يزرع في قلبك شغفًا، ويحفزك على التفكير في المستقبل. كل حجر يُخبرك بأن الأمل ينبع من الالتزام. إن كل برعم ينمو بين الصخور هو تعبير عن المقاومة، بل هو رمز لإرادتنا في الحياة.

فلا تستسلم، فالأرض تشتاق لك، والجذور تمتدّ في أعماق حضارتك. كما قال الشاعر الفلسطيني "توفيق زياد": "أنا من هناك، من حيث يزهر القمح، يصرخ الوطن، يزهر الأمل". في كل خطوة على هذه الأرض، تجسّد الإرادة بوضوح، وكأنها تتناول رسالتك: كن قويًا، كن مؤمنًا، وازرع الأحلام في أرضك.

في النهاية، تظل كل خطوة على هذه الدروب المقدسة تشكل علامة على الرحلة نحو الحرية. لا تجعل الخوف يثني عزيمتك، بل اجعل منه دافعًا للانطلاق، لأنك وحدك، أو بمشاركة الآخرين، تستطيع زرع الحرية في وطنك. تذكر دائمًا أن كل حجر يهمس في أذنك ينقل لك رسائل الأمل، ويذكرك بقوة الهوية الفلسطينية. بصورة نهائية، تأكد أن ما يُكتب في تاريخ الأماكن ليس سوى نتيجة لإرادة الأفراد والشعوب. فأنت، أيها الفلسطيني، كفيل بأن تُحدث التغيير المطلوب.

"تنهيدة حرية" للدكتورة "رولا خالد غانم" .. نون النسوة التي هزمت الحرب

بقلم: بسام داود

رواية "تنهيدة حرية" إنجاز رائع وإضافة مهمة للمكتبة العربية، وهي رواية اجتماعية وواقعية عالجت الكثير من المشاكل الاجتماعية في المجتمع بلغة سهلة وأسلوب شيق.

- أشارت الكاتبة في الرواية إلى نكبة عام 1948 وكيف قام الاحتلال بتهجير سكان المدن والقرى الفلسطينية وكيف هاموا على وجوههم في أصقاع الأرض.

- خرج المُهجّرون ولم يحملوا معهم إلا مفاتيح بيوتهم والوثائق التي تثبت ملكيتهم لأرضهم على أمل العودة القريبة على اعتبار أن اللجوء مؤقت.

- أهل "سلمى"، التي تدور الرواية حولها، هاجروا إلى مدينة رفح في قطاع غزة.

- تزوجت "سلمى" بعمر 16 ثم انتقلت مع زوجها إلى الأردن. انخدعت بهذا الزوج الذي تبيّن أنه ظالم وأناني، وقد ظهر على حقيقته واتضح أنه ليس ثريا كما ادعى. أنجبت منه بنتين وولد (بتول، غادة، خالد)، وعاشت معه عيشة معاناة وقهر؛ مما اضطرها لخلعه وترك أولادها عند جدّتهم من أبيهم، وهروبها إلى جهة مجهولة.

- تشتت الأبناء وانتقلوا من بيت لبيت؛ مما أثر على شخصيتهم فلم يعيشوا طفولتهم الطبيعية.

- انتقلت "بتول" من بيت جدّتها في "عمان" لتعيش عند خالتها ثم خالها في قطاع غزة، لتجد نفسها غير مُرحَّب بها، لتنتقل أخيرا إلى بيت أحد الأقارب في "طولكرم" لتجدهم اسرة طيبة كريمة، فقد عاملوها مثل ابنتهم "إسراء" وأرسلوها إلى المدرسة لتواصل تعليمها.

- وما إن وصلت الثانوية العامة حتى تعرّفت على شاب اسمه "حمزة"؛ لتتعلق بحبه كما علق هو بحبها، وأثر هذا على دراستها مما جعلها ترسب في الامتحان وتترك المدرسة، وكان هذا قرارا خاطئا.

- شاءت الأقدار أن يقع حمزة في حبها في الوقت نفسه الذي انضم فيه مع شباب المقاومة للقيام بعمليات فدائية ضد الاحتلال. فاحتار بين حبها وحب الوطن لكنه غلّب حب الوطن والتزم ببرنامج المقاومة، فقام بعملية فدائية كما هو مخطط لها أدت إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، ليقع أسيرا ويحكم عليه بالسجن المؤبد.

- "بتول" تندب حظها بعد سجن حبيبها وتشعر بأن الدنيا أقفلت أبوابها في وجهها ليتقدم إليها شاب اسمه "هشام" وحيد أمه الأرملة، فترفضه في البداية فهي لم تشعر بميول نحوه، لكنها ارتبطت به بعد نصح البعض لها وبعد أن أوهمها بكلامه المعسول بأنه سيوفر لها حياة سعيدة لتكتشف بعد الزواج أنه عكس ما وعدها به فشخصيته ممسوحة من قبل والدته المتحكمة به ولا قرار له، فشعرت أنها في ورطة كبيرة مع هذا الشاب عديم الشخصية الذي أصبح بلا عمل؛ بسبب كسله، تعايشت مع هذا الوضع الصعب ومرت السنين وأنجبت منه أربع بنات لتزيد مشاكلها معه ومع والدته، ليعايروها بأنها لا تنجب إلا البنات. وجدت "بتول" نفسها في وضع لا يطاق رغم محاولتها التعايش معه، وكان زوجها يعنّفها ويضربها ويعايرها بأنها لا تنجب سوى الإناث، لترفع عليه قضية نزاع وشقاق وتخلعه وتتخلص من معاناته.

- لم تستسلم بل سجّلت في دورات لتتعلم موضوع التنمية البشرية لتتفوق به وتصبح مدربة، وفتحت على أثره مركزا للتدريب، ونجحت نجاحا باهرا أدرّ عليها دخلا حسّن من وضعها ووضع بناتها.

- تمرّ السنين وتتم صفقة "شاليط"، الجندي الاحتلالي الأسير لدى المقاومة في غزة، ليتم بموجبها تبادل الأسرى وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين منهم "حمزة". ويخرج حمزة من السجن ويعانق الحرية ويتمكن من التعرف على عنوان "بتول" ويزورها في المعهد لتتفاجأ به وتروي له قصة زواجها الفاشل وطلاقها من زوجها بعد أن أنجبت أربع بنات؛ ليتفهم ذلك بكل هدوء دون أن يلومها على ماضيها بل يرحب بتعثر زواجها؛ لأنه من حسن حظه ولو كان زواجا ناجحا لما ألقى بها القدر مرة أخرى بين أحضانه؛ فتدهش من قراره، وتسأله كيف ستتزوج من مطلقة عندها أربع بنات؟ فيخبرها بأن المطلقة إنسانة لديها مشاعر وأحاسيس لكن مجتمعنا ينظر إليها نظرة مغايرة وبأنه لن ينجرّ خلف مجتمع متخلف، يقول: أنت حبيبتي وإذا حضر الحب تلاشت الأعذار، ويعاهدها أن يبقى معها بقية سنوات عمره.

- يصطدم حمزة بجدار العادات والتقاليد خاصة مع أمه، لكنه يستطيع بذكائه وحنكته التغلب على كل الصعوبات ليخطب بتول ويتزوجها، وبعد سنة يرزقهم الله بمولود ذكر أسموه "مجاهد".

- أما غادة وخالد فقد تنقّلا من بيت جدّتهم إلى بيت زوجة أبيهم، ثم رجعا إلى بيت جدّتهم وقد واجهوا الكثير من المعاناة والقسوة والظلم. ولم تكمل غادة دراستها وتفرغت لخدمة جدّتها. ومع مرور السنين تتغير شخصيتها وتتطور لتصبح تدافع عن وجهة نظرها وتجد عملا في أحد المتاجر لبيع الملابس وتحصل على دخل حسن من وضعها ووضع أخيها، قامت بتسجيل أخيها في نادي رياضي لتطوير هوايته في لعب الكرة التي يعشقها ليصبح مع مرور الوقت لاعبا مشهورا، وقد رشّحه المدرب للسفر إلى إسبانيا؛ للانضمام لفريق مشهور هناك وينجح نجاحا كبيرا.

- أثناء عمل غادة في المحل التجاري تعرّف عليها شخص متزوج اسمه يوسف يعاني من قمع زوجته له وقد تزوجها رغم أنها تكبره عمرا وذلك طمعا بمالها، وقد أعجب بغادة وعرض عليها الزواج بشرط أن يتم بسرية حتى لا تعلم به زوجته لكنها رفضته وتمكنت زوجته من معرفة الأمر فطردته من البيت وكشفت حقيقته بأنه كان فقيرا معدما وهي التي بنته وجعلت منه رجلا وأخيرا يعود إليها ذليلا لا يرفض لها طلبا. خالد يتفوق في إسبانيا بعد أن أصبح لاعبا مشهورا، وطلب من شقيقته غادة أن تحضر عنده ليستقرا هناك ويعيشا بسعادة.

- أخيرا تتمكن سلمى من الوصول إلى عنوان ابنتها بتول وتتصل بها طالبة منها المسامحة والمغفرة وتطلب منها أن تلتقيا بعد هذه السنين الطويلة، تتردد بتول بالإجابة، لكن حمزة صاحب الأخلاق العالية يشجعها للقاء والدتها ويطلب منها أن تسامحها وتغفر لها.

وافقت بتول على ذلك والتقت بوالدتها هي وبناتها وقد سردت قصتها على مسامعهم بعد طلاقها من زوجها، وأخبرتهم بأنها تزوجت رجلا ثريا وأنجبت منه طفلا أسمته "عائد" وأصبح شابا وهاجر عند أشقائه في أمريكا، أما زوجها فقبل وفاته اشترى لها فيلا في حي عبدون في "عمان"، وكان لديها صندوقا فتحته وأخرجت منه وصيّتها التي تنص على منح جميع ما تملك لابنتها بتول وبناتها ومنح جزء إلى غادة وخالد أما عائد فقد تنازل عن حصته؛ لأنه أخذ عوضا عن المال حنان أمه واحتضانها له سنين طويلة والتي حرم منها إخوته.

لقد جاء في هذه الرواية ما يلي:

- حق العودة من الثوابت لا يمكن التنازل عنه واللجوء مؤقت.

- حب الوطن والتضحية من أجله.

- إذا وقع الحب الصادق بطلت الأعذار.

- صراع الأجيال القديمة والحديثة حول العادات والتقاليد فالجيل القديم متمسك بالعادات والتقاليد بينما الجيل الجديد يريد التغيير.

- ضرورة التعليم للمرأة؛ لأنه يحفظ مستقبلها.

- أسباب الطلاق كثيرة منها: الزواج المبكر وعدم التعارف الجيد أثناء الخطوبة؛ مما يؤدي إلى الخداع، وضعف شخصية الزوج وعدم استقلاليته، وتسلط الأم الجاهلة على ابنها، وعدم التوازن بين حقوق الأم وحقوق الزوجة من قبل الزوج.

- نظرة المجتمع السيئة تجاه المطلقة.

- ضعف الثقافة الجنسية لدى الزوج، مما يعكس سلبا على الحياة الزوجية.

- تفضيل الذكر على الأنثى.

- تعنيف المرأة التي تنجب البنات.

مبارك للدكتورة "رولا" هذه الرواية المميزة، وإلى مزيد من الإنجازات.

بقلم: نهى عودة (ياسمينة عكا)

تساؤلات في مفترقِ التعب

يُمْطِرُ وَجْهُهُ وَجَعًا وخَيْبَةٍ

هذا الوَفِيُّ وإنْ كانتْ

الأرْواحُ في مَلَكُوتِها بَعيدةً

كيْفَ لِعيْنَيْكَ أنْ تُعطي

جميعَ الأجْوِبةِ

كيْفَ لِقَهْرِكَ أنْ يَتأرْجَح أمامك

على وَتَرِ عِصابةٍ ومَكِيدَةٍ

يا أيُّها المُنْبعِثُ من رَحِمِ الحقيقةِ

طُهْرَ روحِكَ

سَيَفِيكَ جمِيعَ الأسئلةِ

لم تكُنْ مَعركَةَ رِجالٍ أمام شُرَفاءٍ

بلْ مَحْضُ لُقَطاءٍ

يَغْدَرون جَسَدًا

يُخلِّدون دُونَ عَمْدٍ اسْمًا

يُحمِّلونكَ مُفْتَرَقَ التَّعَبِ

وعُنْفُوَان الأمانةِ

ولمْ يَعلموا بأنَّ شَجاعتَك

قِسْمتُها عادِلَةٌ

وِجْهَتُها ثابِتة ٌ

وصديقكُ يتلاشى بك كل يوم

في حُلُمٍ

هل أُخِذَ ثأريَ أمْ ليس بعد؟

يا أيُّها المُترعْرِع في زَمَنٍ

كانت الفتْحُ فيه

وستظلُّ

رايتُها عالِيَةً

خُذْ ما تَشاء من نَصيبِكَ مِنَّا

فنحن أبْناؤها كأنتَ

ومَعارِكُنا ضِدَّ التَّخاذُل والغَدْر

كانت وستبقى ضارِيَةً

نزوح بلا ضفاف

بقلم: د. منى أحمد أبو حمدية (أكاديمية وباحثة)

يمضي النازحون…

كأنهم ظلٌّ مكسور يتنقّل بين الخرائب

يحملون أوطانهم على أكتافهم،

كما يحمل الغيم ماءه قبل أن ينهمر

لكنهم لا يمطرون،

بل يتساقطون شظايا في طرقاتٍ لا تنتهي.

الخروج الأوّل كان وجعاً،

والخروج الثاني صار موتاً مؤجّلاً،

أما الثالث والرابع والخامس،

فأضحى عادةً تشبه التنفّس:

رحيلٌ يتوارثه الأبناء عن الآباء،

وكأنّ الدم نفسه قد تعلّم لغة النزوح.

في عيون الأطفال،

يتكسّر معنى الطفولة!

لا يعرفون ألوان الألعاب،

بل يعرفون لون الغبار،

رائحة الخوف،

وصوت الحقائب حين تُقفل على عجل.

يكبرون وهم يحفظون أسماء القرى التي لم يسكنوها،

ويتعلمون أن الخيمة قد تكون مدرسة،

وأن حجر الطريق قد يكون وسادة.

أما الشيوخ…

فكل خطوة لهم قصيدة مثقلة بالرماد.

يتوكّؤون على عصيّهم

كمن يتوكأ على ذاكرة مثقوبة.

في جيوبهم مفاتيح صدئة،

وصور قديمة لحقول الزيتون،

وفي أفواههم دعاء يتيم:

"اللهم لا تجعل الرحيل آخر ما نتذكره".

لكنّ الرحيل هو أوّل ما يطرق أبوابهم كل صباح.

الخيمة…

ذلك القماش البالي الذي يسمّونه "مأوى"!

هي لا تقي من بردٍ ولا من حرّ،

ولا تحفظ سرّ العائلة من أعين الغياب.

الخيمة، يا مولاة الحنين،

ليست بيتاً، بل جرحاً منصوباً على أربعة أوتاد.

وحين تتمزّق الخيمة،

يعود النازح إلى أصل الحكاية:

سماء عارية،

وأرض لا تعرف الرحمة!

الجسد يتعب ويتعب،

الأقدام متشققة من طول الطريق،

والقلب مثقل بذكرياتٍ لا يمكن حملها ولا يمكن تركها.

النزوح ليس انتقالاً،

بل اقتلاعٌ من النفس قبل الأرض،

نزيفٌ بطيء يسيل من الروح،

حتى يصير الإنسان شبحاً يمشي ولا يدري:

هل هو على قيد الحياة أم على قيد الغياب؟

ومع ذلك… يمضون…

يمضون كأنهم يعرفون أن الرحلة لن تنتهي،

وكأنّ الأمل ليس سوى وهمٍ صغيرٍ

تضيئه أعين الأطفال قبل أن تنطفئ.

النزوح يا وجع الأرض،

يا قصيدةً مكتوبةً بالدمع،

ليس سؤالاً عن المكان،

بل سؤالاً عن الزمن:

إلى متى؟

سؤال يظلّ معلّقاً بين الأرض والسماء،

كصرخةٍ لا يردّ عليها أحد،

وكجدارٍ لا ينهدم ولا يُبنى.

بأسنان قلبي..

بقلم: قمر عبد الرحمن

أحببته في الحرب،

كانت الطائرات فوق رأسي،

حين حلّق في قلبي.

سقطت القذائف على المدينة،

فألقى كلماته على صدري،

فصرت أنا والمدينة لهبًا.

بينما كنت أتعثّر بالجثث في الشوارع،

كان هو العثرة الحيّة في داخلي!

كأنّ قلبي اخترع حياةً

كي ينجو من الخراب.

كلّما دوّى انفجارٌ،

كنتُ أسمع نبضه أوضح،

كأنّ الحرب تصفق للحبّ.

كان العالم ينهار حولي،

وداخلي يبني معبدًا له،

شيّدت له عرشًا في قلبي،

من ركام المدينة!

أحببته في الحرب،

أنا التي ودّعت الحب

منذ زمان، لطالما كنت

أرى الأشواق تمرّ أمامي كالدخان.

إلا هو

خنقني بأنفاسي،

نازعتُها كي لا تتحرر،

لكنّها تمرّدت،

وسحبتني إلى حياة الحبّ

في ذروة الحرب.

ربّما هول التناقض

بين شعورٍ شاهق

وواقعٍ ساحق،

هو ما جعلني أتشبّث به،

بأسنان قلبي!

بقلم: غدير حميدان الزبون

في غياب أمي

في قلب أمي تنبت الأحلام

وتتّقد الرغبة في صمتها

وتفيض الكلمات بلا توقف

حطّ الظلّ على كتفيها

وانسحب الضوء من ملامحها

فارتجف المكان في صمت طويل

في غياب أمي

تتساقط الجهات واحدة تلو الأخرى

ولا يبقى غير فراغ يردّد اسمي

أحفظ أم أنسى

لا يهمّ

فلا عتاب على ذاكرة تحتضر

المكان تبخّر في أصابع النوافذ

والزمان أسيرٌ موقوف عند عينيها

في غياب أمي

تختفي الأصوات

وتبقى الأرض بلا نفس

في غياب أمي

الكون خالٍ

والظلال وحدها

تغنّي وحدها في الأزقة المهجورة

كلّ شيء عندها اسمٌ مجازيٌّ للريح

ولا زالت تغنّي وحدها

الجبال ساكنة

وهي الوادي المتدفق

ألقاها في المطر

حين يبتلعني غيابها

تبكي

وتضحك

وأراها في انعكاسات الوجوه

قبل الفلترة

وفي محطات القطارات

تلوّحُ بمنديلها الأخضر

أمّا الآن

فأمشي وأمشي

أطالعُ خطواتها المبتورة

في غياب أمي

انهار الحضور

وتفتّت الهواء

بين وجوه بعيدة

وموجة متحجرة

بين صدور متقاربة

أذكرها ولا أذكرها

كانت تغنّي وحدها

لمساء آخر

قبل الرحيل

لمساء يضيق بالغيم

أنادي اسمها

فتسقط الأرض هباء

وتبكي وحدها

هي البداية

وأنا الانطفاء

جاء الخريف

دون أن يبتلعني

دون أن تبكي أو تضحك

فتهاوى الصوت

وانكسرت الأغنيّة

وتساقط الدمع

ولا زالت تغنّي وحدها

وتتركني

وأنا، مَن أنا؟

أراقب الغياب

وهو الوادي المتدفق

في غياب أمي

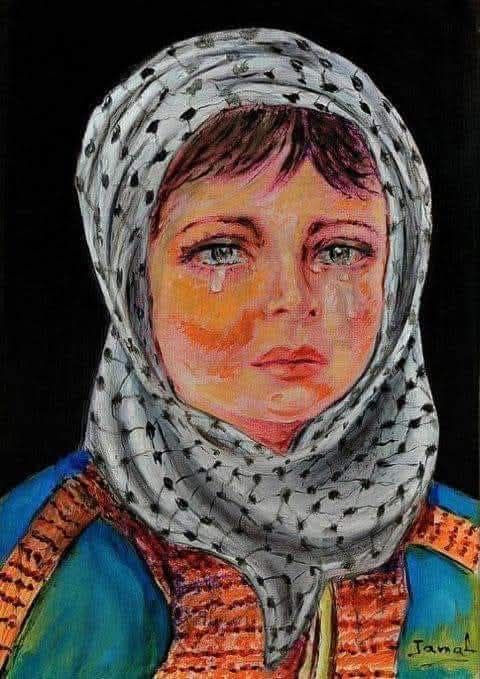

(اللوحة: "نزيف الدموع"..! للفنان الفلسطيني د. جمال بدوان)

(اللوحة: "نزيف الدموع"..! للفنان الفلسطيني د. جمال بدوان)

صمتي الذي أوجعني

بقلم: آلاء العقاد

إلى صمتي...

إلى سكوتكم الطويل الذي ظننته نجاة،

أعاتبك بعدما أثقلني وجعي،

وما عدتُ أحتمل كتمان كل ما في داخلي.

لماذا سكتّ؟

حين كان الكلام سينقذني من الغرق؟

لماذا خبأتَ الدموع وراء ابتسامة زائفة؟

ولماذا بلعتَ كل ما أردت قوله،

حتى امتلأت من الداخل وانكسرت بصمت؟

ظننتَ أن الصمت قوة…

لكنّه أوجعني أكثر من الكلام،

تركتني أتألم وحدي،

وأنت من كان يجب أن يصرخ ويقول: "أنا موجوع".

عاتبت الجميع،

واليوم أعاتبك أنت،

لأنك خذلتني أكثر من أي أحد،

خذلتني حين اخترت السكوت بدل المواجهة،

والتجاهل بدل التعبير.

لكن كفى…

لن أصمت بعد الآن،

فمن حق روحي أن تُعبّر، ومن حق قلبي أن يُنصَف،

وليس بعد الآن وجع يُخبّأ بين الضلوع.

من الجدار إلى السرير ابتسامة لا تقهر

بقلم: سماحه حسون

تحت الجدار تكسرت أنفاسه

وتفجر الألم العنيد بصدره

والعصف يجلد جسمه في عتمة

كالليل يطفئ نوره في عينه

والأم تنظر في البعاد موجعة

تبكي على ولد ينازل قسوة

والقلب يخفق في الظلوم مرددا

ما ضاع حق قد حملناه دما

ثم انتقلنا للسرير ووجهه

يشبه بدور الصبح في ابتسامه

وجريحه المفتوح يخفي وجعه

كي لا يري العينات عمق جراحه

قال الفتى لن أنحني مهما جرى

سأظل أحمل في خطاي كرامتي

ما هزني سوط وما أفقدتم

قلبي الذي يسكن بأعماق البلاد

سماء الشرق "الجديد"!

بقلم: سامي عوض الله البيتجالى

سماؤنا

عاريةٌ

فأنْ تستّرتْ

لبِستْ معطفَ الفجور

كمُومِسٍ تبيعُ لحْمها

على رصيفِ الشّرفِ المهدور

سماؤنا

ما بين مغدورٍ وغادرٍ

ولم يزل يبرّأُ الغادرَ المغدور!

سماؤنا

مسلوبةٌ

وسارقُ السماء

وظَّفَ الناطور

وليس من عاصمةٍ

معصومةٌ

يعْصِمُها من السماءِ

مِعْصَمٌ مبتور

وتحت هذهِ السماءِ دولٌ

فخانعٌ بالرَّفْعِ

خاضعٌ بالضَّمِّ

أو مجرور

(يا سماء الشرقِ طوفي بالضياء

وهدى الحقِّ ونور الأنبياء)

فكيف أُخْرِجتْ

تحت هذه السّماءِ أُمَّةٌ

أطفأتِ النور!؟

إلى غزّة

بقلم: إياد حياتلة

إلى غزّة

أتيتُ بحلميَ الباقي

لأسفَحَهُ على العتباتْ

لِكَيْ ينمو معَ الأولادِ عملاقاً

يطرّزُ بالنّدى الحاراتْ..

إلى غزّة

أتيتُ بحبرِ أوراقي

ونهرِ دمي

مداداً كي أخطَّ شواهدَ الشّهداءِ.. لا الأمواتْ..

إلى غزّة

أتيتُ بدمعِ أحداقي

لأسكُبَهُ تهاليلاً

تُبلسِمُ وحشةَ الجدّاتْ

لعلَّ رُفاتَ من غابوا لأجلِ رؤايَ تشفعُ لي

وتُحييني.. فأوقفُ أنهرَ العَبْرات..

إلى غزّة

أتيتُ بنارِ أشواقي

إلى البحرِ الذي أهوى

أبثُّ بهاءَهُ الشّكوى

وأطفِئُها ببردِ لقاءِ من أهوى

فتُبْعَثُ في الضّلوعِ حياةْ..

إلى غزّة

أتيتُ بدمّي المطلولِ

أمزِجُهُ ببحرِ المسكِ

فاحَ عبيرُهُ من جنّةِ الشّهداءِ

ما ماتوا.. همُ الباقونَ

والضّحِكاتُ ملءَ عيونِهِمْ تشهدْ..

سلاماً يا أحبّتنا

فإنْ غِبتمْ

زرعنا رسمكم في القلبِ ريحانا

بدمعِ العينِ نرويهُ.. ونحرسهُ

نُداوي جرحَه المفتوح للآفاقِ

نحميهُ.. ليبقى سيّد المشهدْ..

سلاماً يا أحبّتنا

لِعصفورٍ قُبيلَ الفجرِ

رَفَّ جناحَهُ للشمسِ مرتحلا.. وفي دمِهِ الهوى غرّدْ

لِبُلبُلَةٍ.. تَوَضّأتْ في نَمير فُؤادها الأسعدْ

مَضتْ.. مَحفوفةً بِخمائلٍ مِن وَرْدْ

وَخَلّتني.. بِجوفِ قصيدتي أهذي

فتهربُ من فمي الكَلِماتْ..

إلى غزّة

أتيتُ ببئرِ أعماقي

فَصولوا في خباياها

وَجولوا في حكاياها

وَتيهوا في مراياها

تَروا غزّة.. تولّدُ داخلي غزّاتْ..

وثيقة السّماء

بقلم: غدير حميدان الزبون - فلسطين

انهضْ أيّها الغيمُ المكدود،

وأرسلْ ألوفَ قطراتِك سيوفًا من فضّة،

لتغسلَ جبهةَ التلالِ العجفاء،

وتُعيدَ إلى الحقولِ رُوحها المصلوبة.

توهّجي أيتها النجمةُ السّامقة،

ارتقي قِممَ الزيتونِ المشرّد،

واغرسي في خاصرةِ الليلِ سراجًا

يهتدي به المنفيّون في مهاوي الغياب.

هلمّي أيتها الريحُ الصاخبة،

زلزلي أسوارَ العتمة،

وانفضي عن صدورنا رمادَ القرون،

فنحنُ قومٌ لا تُقعدُنا الجراحُ،

ولا يصدأُ فينا الحديدُ وإنْ تقادم.

قرونٌ ونحنُ نُساقُ إلى الظمأ،

ونُحشرُ في مدارِ الوجعِ أسارى،

غير أنّا نحملُ في أضلعنا جمرةً لا تخبو،

وجذرًا لا تبلعهُ الأرضُ ولا يُكسر.

فأمطِرْ أيّها الغيمُ نبوءة الرجاء،

وانشدي أيتها النجمةُ يقين البشارة،

وازحفي أيتها الحياةُ من مكامنِ الخفاء،

فالجياعُ قد صاغوا من جلودهم عهدًا،

والمقهورون رفعوا وصيّةً أخيرة للسّماء:

أنْ يولدَ الفجرُ من أنقاضِ أجسادهم،

وأنْ تُزهرَ الأرضُ من أفواهِ الشهداء.

بقلم: الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى

أعلن موت اللغة

لا يستوي فعل الكتابة عن إبادة غزة، بالأدوات التعبيرية ذاتها، والتصورات الّتي خلقت هذه الأدوات. فطالما قيل إن ما قبل غزة السابع من أكتوبر غير ما بعده، يعني بالضرورة اختلاف اللغة ذاتها: قولاً وكتابة، صراخاً ونداء، حواراً ودعاءً، في الأغاني وفي خطب الجمعة، في بيانات الإدانة الخجولة وفي التهديد بحق الردّ على وحشيّة المعتدي.. أيعقل أن كل هذا الدم، وأعظمه الطفليّ والنسويّ، والدمار، وأعظمه المساجد والكنائس والمشافي والمقابر، وما تزال نعيش باللغة ذاتها، مع اللغة ذاتها؟: مقدّمات، أو مذيعات لا فرق، نشرات الأخبار، وسيّدات صالونات أو مجتمعات وسواهنّ، بكامل زيناتهنّ، ينقلن مآسي غرّة، وهنّ يطوّحنَ بأصابعهنّ، وكأنّهنّ يقشرنَ اللغة، أو يحشرنها في أسماعنا، كلّما اجتهدنَ في تطوير حركات أيديهنّ، وكأنهنّ يطوّعن اللغة كي تدلّ على مواطن الأنوثة المدلوقة في أصواتهنّ. فيما قليلات منهنّ من عثرنَ على أصواتهنّ مصابة بنشيج في حلوقهنّ. وخيرهنّ من رمت ملحاً على الجنازات، ومن رفعت جراحاتنا زلفى إلى الله، فيرضى؛ ومن جعلت قلبها وسادة لحلمنا، وهذا أضعف الإيمان. وأجملهنّ من تزنّرت بالشال الفلسطينيّ وألقت كوفيّة على نحرها ومضت في مكان ما من العالم، أيّ مكان أو أيّ عالم كان، تلقّن البشريّة أنّ من حقّ الفلسطينيّ، مثل كل المخلوقات، أن يبقى على قيد الحياة.

لا تستوي هذه وتلك!

مذيعو نشرات الأخبار، ومقتنصو الشائعات، ورجال تخالهم رجالاً، ومدّعو ثقافة ودين، وأفّاقون وحفارو القبور، وسواهم، يجهدون في حمل ألسنتهم كي تتواطأ مع تقليد الحرابيّ، فيبدلون نبرات أصواتهم حيناً، وأحايين يتكئون على ظلّ بلاغة ارتطمت بها اللغة. هؤلاء لم يكتشفوا بعد أنّها بلاغة الموتى ميّتة في المعاجم، وفي أحاديث الرواة. بينما لا يخلو أمرهم من نبرة غضب أو عجز أو خيبة أمل لا شبيه له. وخيرهم من أتانا، نحن البائسين اليائسين.. بقلب سليم، لا ليطارد الأشباح في البئر، بل كي يرفع بمائنا الدلو فيحيينا من عطش بعد موت. وأنبلهم من رآنا، وما رقانا..

لا يستوي هذا وذاك!

وأولئك الذين تولّوا على أمرنا، لا يزالون، وامتثالاً لمشيئة إعجازهم معصوماً بإعجاز اللغة.. يرتحلون بين المعاجم، كي يدركوا الفارق اللفظيّ بين "الشجب" و"الإدانة" و"الاستنكار"، متوسّلين أن يهدي الله اللغة بهم إلى رشدها بالتقاط معجزة الفارق المجازي بين "أشد العبارات" و"شديد العبارات". أو التفكّر في معجزات اللّغة الّتي ألقوا عليها ثوباً مقدّساً بقدسيّة النصّ، كي يحافظوا على مؤسسة الحكم مقدّسة، كونها امتثالاً لمشيئة صاحب القداسة. ولا يشفع لهم أنّ منهم من رحم ربي فقال فينا، وإن في قلبه، قولة حقّ.

لا يستوي هؤلاء مع أولئك!

ومن الشعراء من يخادعون اللغة، اللغة ذاتها التي أصبحت فريسة متعفّنة في أيديهم. وما يزالون يكمّون مناخيرهم عن رائحتها الجائفة فيما يكتبون ، فيأخذونها تحت آباطهم إلى المقاهي كي تستفيق من بلادتها الخرساء، أو إلى غرف النوم المغلقة كي يتدرّبوا معها على الارتطام "بجدار اللغة"، ولوثة "تفجير اللغة"، وخيبةِ "إحياء اللغة"، أو إلى منابر المهرجانات الّتي أعدّت لجعل اللغة أشبه بجثّة جارية، جُعلت بتصورات "الجاحظ" في "البيان والتبيين" أشبه بإله من شمع، يقلّبونها علّها تبعث من بين المقابر، وكي تصنع شاعراً على هيئة "دمية فاترينا" أو"نجم شبّاك التذاكر"، خلافاً لتعاليم آرثر ميلر، والتواطؤ مع جمهور على التصفيق مقابل التعامل مع لغة يرتضونها، على منهج إيريك فروم.

ما الذي تفعله اللغة لشاعر باع روحه لأبالسة موتى العهد الذي شاخ في صحف الأوّلين؟ ما الذي تسوّي به وقد ثارت حروفها عليه، من خجل مما فعلت يداه، وأسقطته في يده الآثمة؟ كيف تسكن اللغة نفسُها معه في فكرة واحدة لا تأمن فيه ذاتها في ضجيج رطنة اللغة الأخرى؟ كيف تثق اللغة بشاعر يدسّ في دواتها، بحثاً عن بقايا حبرها، ريشة عدوّنا، حتى يحوز على رضاه، فلا تستوي بسواه المهرجانات، وتلهث وراء ظلّه المفقود دور النشر والجوائز ومعدّو رخام ضريحه، ومخترعو المحتويات المثيرة بفورة الذكاء الاصطناعي ليجعلوا من كلامه ماركة مسجلة، تُشدّ لأجلها خيام سوق شعر عكاظيّ هنا وهناك؟ ما الّذي تفعله اللغة، وغزّة عن بكرة أبيها تباد، وفلسطين كلّها كذلك معدّة لمقتلة تليق بها!

أنتحر؟

لسنا بحاجة إلى شاعر يفجّر رأسه بطلقة مسدّس، محتجّاً بانتحاره على تفشي غريزة قتلنا، وصمت الأمم الصغيرة والكبيرة، وما بينهما، على محونا؛ ذلك أن ثمّة شاعراً يشبهنا منّا ما يزال تحت أنقاض بيته وآله معه، يهجونا، وغدَنا معنا، بلغة لا يفهمها شاعر آخر يمدّ ابتسامته لقاتله! لسنا بحاجة إلى ما بعد الحداثة كي نُطوّر من ملكات الميكروسكوب، فيكشف إعجاز شاعرة بأنْ رأى الغريب خيوط حمّالة صدرها، تحت القميص، ألوان قوس قزح، مثالاً لا حصراً. ليس من الضروري علينا نحن الشعراء، وحدنا من بين المخلوقات طُرّاً، أن نقرأ عرس دم لوركا الذي لا يكذب تحت القمر، لندرك أن دالي الّذي خان الشمس وأحد عشر كوكباً، وحده بسورياليته الغلّابة الفتّاكة، القادر على تأويل انشغال لغة شاعرة، وغزّة كلّها تحترق بالدمار والتقتيل والجوع والخيبات، بالبحث عن حبال غسيل لتنشر ملابسها الداخليّة التي تلوّثت بدخان القصف. ما شأن اللغة بهذا، وذاك؟ وما شأن غزّة كلّها بهذه اللغة؟

اللغة تموت يا سادة!

مع كلّ روح تسقط عن أمّها، وتدفن في جوف الكلاب الضالّة. الكلاب التي أتخمت من لحم قتلانا في الشوارع التي فقدت أسماءها، عفّت عنها الأشباح في الجحيم، في كلّ شجرة تتألّم تحت جنازير الدبّابات، لم تعد صالحة حتّى لمواقدنا في خيام النزوح من شرق إلى غرب أرضنا، أو من شمالها إلى جنوبها، أو من يمينها إلى يسارها، أو من بين يديها إلى خلفها… في الأحجار. ذاتها التي هرمت بانتظار عودتنا في الطريق إلى البيت، ولم يكن لها شأن بأثر عابر. ذاتها في زبد البحر الّذي ما يزال يتألم ذلك أن النوارس لم تعد تأمن فيه على غدها الّي أخّرته الراجمات، ولم يزل يبيضّ من كمد أنّه جاء بهم من وراء البحار والمحيطات. ما الذي تحسنه هذه اللغة أو هؤلاء الشعراء أكثر من صرخة روح في غزة؛ "دخيلك يا الله".

مدينتي التي تشبه العنقاء

بقلم: يسري الغول روائي فلسطيني يعيش في غزة

تستيقظ ككل يوم برتابة قاتلة، فتبحث عن قليل من الماء كي تغسل وجهك لكي تبدأ رحلة التعب، وتتصلّب أمام موقد النار، لكي تعدّ الشاي على قِطع بلاستيكية مُسرطنة، لأنه لا أشجار في غزة تحتطِبُ منها كي تصنع شرابك المفضل، ولا سُكّر في المدينة.

أمّا يداك، فغارقتان في السواد، جرّاء الدخان الملتصق بكل الأواني وبراد الشاي، فقد منع الاحتلال، منذ اللحظة الأولى من الحرب، إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة. كما قام بتدمير شركة الكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، والبنية التحتية، حتى صارت حياة أهلها عدم.

أمامك براد الشاي المغلي، وجدران البيت المتسخة، وثقوب كبيرة صنعتها دبابة كانت تُطلق النار على الأطفال والأحلام، فتقارن بين حياتك التي سبقت الإبادة ومشاهد الدمار اليوم؛ كيف كنت تستيقظ بحيوية لتجري كل يوم على كورنيش شارع مصر الجديد المحاذي لبيتك، والعصافير تغني معك، ويطالعك البحر بوجهه الصبوح، وترسم القوارب إيقاعاً لنوتة أيام متجددة. كما كان يملؤك صوت فيروز حباً للحياة.

تعود لكي تشرب فنجان القهوة في حديقة المنزل برفقة زوجتك، ثم تلبس وتخرج إلى عملك بنشاط، فتقابل الجيران بالابتسامات التي فقدتها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ وتجلس على مكتبك الوثير تحتسي القهوة مرة أُخرى برفقة زملاء العمل، وفيروز لا تتوقف عن الغناء، فتتحدثون في كل شيء إلاّ الحرب والموت. تتناولون طعام الإفطار معاً؛ الأفوكادو، واللبن، والجبن، والمرتديلا، والحمص، والفلافل، بينما تشتهي اليوم أيّ طعام، إذ تتوق إلى استراحة محارب قصيرة كي يتوقف قصف البيوت والخيام والملائكة الصغار.

يرن هاتفك المحمول، فلا ترد، إذ تعرف أن هناك مصيبةً جديدة، لا بد أن مكروهاً ما قد حدث لأي من أهلك أو أقاربك أو جيرانك. لكن الإزعاج المتواصل يدفعك إلى أن ترد في نهاية المطاف، فيأتيك صوت أمّك من وراء السماعة بحزن: "يما أخوك رجع تِعب وأخذوه إلى مستشفى الشفاء، روح عنده، الله يرضى عليك. "إن أخيك حاتم شاب يحب الحياة، كان يشتري علبة السجائر بشواقل قليلة، وصار اليوم يشتري السيجارة الواحدة بثمن عشرين علبة من دون أن يهتم بالمال، لا يحب صور الدماء والأشلاء، ويعشق الأغاني العبرية على الرغم من أنه لا يفهمها، ويؤمن بالتعايش مع الأديان والمذاهب والأجناس المتنوعة، إذ يقول بلهجته الساخرة: كل الناس شيطلائكيين، فيهم الخير والشر، المهم أن تكون إنساناً نبيلاً".

وقد أصيب أخوك النبيل نتيجة قصف بقالة بمخيم الشاطئ، تبعد عنه مئات الأمتار، عندما كان يجلس عند ناصية الشارع برفقة زملائه الذين يعملون على تنظيف الشوارع، ضمن طواقم رجال النظافة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. وقع القصف، فاستُشهد ابن أختك عدي النبي، وأصيب أخوك حاتم المجنون، إذ وصلت شظايا صغيرة مكان السيجارة، فاخترقت جسده لتصنع خارطة جديدة في بنيته الضعيفة، وهو ما كان يحلم إلاّ بفنجان قهوة أو علبة تونة. أخبرك الطبيب يوم الواقعة بصلف أمام مئات المصابين داخل بركسات الطوارئ: "حاتم يعاني جرّاء إصابة في الجهة اليُسرى من صدره، ناجمة عن شظية تسبّبت في نزيف داخل الرئة اليُسرى، كما أُصيب على مستوى الفقرة السابعة في صدره، الأمر الذي أدى إلى تلف في النخاع الشوكي إذ استقرت عند مخرج العصب الأيمن على مستوى الفقرة نفسها؛ وقد أدى ذلك إلى شلل في الطرفين السفليَّيْن مع فقدان السيطرة على وظائف الإخراج..."؛ لم تفهم من الطبيب أي كلمة سوى أن حاتم بات يتبول على نفسه، ويجب أن يلبس الحفاضات كالأطفال، ويمكنه معاودة المشي في حال إجراء عملية جراحية في ألمانيا أو أي دولة لا حرب فيها أو قصف.

تخرج من دون أن تتناول طعام الإفطار، والإفطار - كي لا تأخذك الأحلام بعيداً عن الحقيقة - ليس سوى كِسرة خبزٍ لا تكفي عصفوراً، فقد منع الاحتلال إدخال الطعام منذ انتهاء الهدنة؛ فتلعن حينها الساعة التي عدت فيها إلى غزة؛ إذ كنتَ قد سافرت إلى أصقاع متفرقة، ثم عدت مدفوعاً بالحنين إلى مدينة الموت، تلك المدينة التي تقول عنها لأصدقائك"، "إنها مدينة ملعونة، تصيب ساكنيها بلعنتها، لأنك إن عشت فيها؛ صرت تسعى بكل الوسائل للهرب منها بأي وسيلة، ثم إذا خرجت منها، قاتلتَ كي تعود إليها، مشتتاً لا تهتدي إلى سبيل".

لم تعد الشوارع كما كنت تعرفها، فقد دُمِّر الرصيف والأسفلت، وصار يلقي الرمل عليك تحية التعب، ويعلَق الغبار بأطراف بنطالك. كما صارت الخيام التي غزَت المنطقة بنازحيها الجدد أحجية تعيد ترتيب نفسها من جديد، في تغريبة تحدث أمام مرأى العالم الظالم، وصوت القذائف الذي لا يتوقف.

تواصل سَيرك بينما تتأمل جموع الناس التي تتصارع من أجل البقاء، يكتظون حول خزان الماء، فيحاولون تعبئة جالونات المياه في ظل الحر الشديد، ولا يوجد بينكم "أبو الخيزران" أو "غسان كنفاني" ليدق الجدران مجدداً.

يثير المشهد الحزن، والبكاء، والصراخ، ولولا أنك خائف أن يقول الناس عنك مجنوناً؛ لصرت تصرخ، وتصرخ، وتصرخ: إلى متى يا الله؟ هل تُبصر حالنا؟ هل يخبرك العَسَس من الملائكة عن القتل الذي يُمارَس بحق الأطفال والنساء والعجائز في غزة؟ ثم تواصل السير، وقد نبتت شعرة بيضاء جديدة في رأسك، تتمتم لنفسك: "حتى الأطفال الذين كان يفترض أن يجلسوا الآن في فصولهم الدراسية، فقدوا المدرسة التي تحوّلت إلى مركز إيواء؛ مركز يتم قصفه كلّما أراد العالم تجربة صواريخه الذكية علينا. هو الآن ساحة كبيرة من الركام والخيام، وساحة خلفية تعجّ بالقتلى، ومقبرة جماعية لشهداء مجهولي الهوية".

وفي الساحات، قصص وأفكار، وأحلام لا تنتهي، هذا القبر لرجل بلا رأس، ربما هو طالب جامعي، وربما سمكري يحب فتاة تنشر الغسيل على الشرفة أمامه كل صباح، وتلك جثة طفلة لا تعرف معنى الموت، والقبر الذي لا شاهِدَ له يعود إلى عجوز عايش النكبة الأولى، والنكسة، والحروب المتكررة على غزة، ثم الإبادة الجماعية، ليرفع مظلمته إلى الله: "لماذا يا الله؟ ماذا فعلنا لنجني كل هذا الجحيم؟"، والبيوت حولك قبور.

في الطريق، ينحني أمامك رجل مُسنّ وهو يجمع من الشارع أي شيء يمكن استخدامه وقوداً، وقد بانت عليه ملامح العمر والتعب، لربما كان يعمل في شبابه داخل الأراضي المحتلة (الخط الأخضر)، ويرمم البيوت في "تل أبيب"، ويبلّط مداخل الأبراج، وربما أحبّ فتاةً فاتنة مُنمّشة الوجه، كان يلتقيها في تل باروخ، وربما، لديه ابن يخدم في جيش الاحتلال، لا يعلم أن طلقة بندقيته قتلت أخيه في مخيم الشاطئ. خطوط جبهته واضحة تعكس حكاية رجل شقي عاش مغامرات بحجم الشقاء والتعب. لربما كان يمسك بدفتر لطالب متميز، والعلامات أسفل الصفحة مُبهرة، لربما كان يحلم هذا الطفل أن يصبح مهندساً لكي يعيد ترتيب البيوت العشوائية في المخيم، وصوت فتى آخر يصرخ بصوت مرتفع بينما يتصبب العرق من جسده: "رغيف الخبز بأربعة شواقل!". يجري شاب مصاب بالتوحد نحو الطفل الذي يبيع الخبز ويقول بصوت مشوّه: "أمانة... أعطيني خبزة"، كأنك في مشهد من رواية ثقيلة الظل.

يتوالى شريط الذكريات، ليعود بك إلى عهد الاحتلال في الانتفاضة الأولى، حين كنتم تعيشون محاصَرون تحت حظر التجوّل، لكن والدك على الرغم من أنف تشديدات الجنود المدججين بالحقد، فقد كان يخرج، إذ يشتري لكم الحلوى ثم يعود، وفي زقاق خلفي يستوقفه جندي ويهاجمه، فيلقي بالحلوى ويهرب، ويعود إلى المنزل وهو يضحك، كما تضحك الآن: "كان للحياة مذاق موجع، لكن مذاق اليوم أشدّ وجعاً، فهو مملوء بالفراق". إن الإبادة اليومية تتكرر من جديد، تماماً كما كتب أحد الجنود على جدار في مدرسة "الست صوري"، بلغة عربية مُكسرة: "لا تقوم الساعة حتى يقول الله لليهود المباركين، هذا فلسطيني خلفي تعال فاقتله، وقد جئنا لنقتلكم".

إلى الأمام قليلاً، دخان عظيم كأنه يوم القيامة، وشبان كان عليهم أن يكونوا في جامعاتهم الآن، يدرسون ويعاكسون الفتيات الحسناوات، ويجلسون في المقاهي والمطاعم، لكن وجوههم متّسخة ومشحبرة بملابس لا تغسلها مياه الكون كلها، يعملون في أفران بدائية صُمِّمت لتصنيع السولار، تقوم على حرق البلاستيك وملابس النساء الداخلية والأحذية، فالاحتلال منع إدخال كل شيء، كل شيء حتى الدواء والمعدات الطبية، ثم يخرج بعدها إلى العالم بخطاب أجوف يصرّح فيه أن جيشه: "الأكثر أخلاقية في العالم.."، بينما لا تردعه أخلاقه تلك عن قتل الأطفال فحسب، بل أيضاً تعذبهم أمام عيون أمهاتهم كما جرى مع ابنة خالك هبة عاشور سالم التي فقدت زوجها وابنتها أمام عينَيها في منطقة السرايا بحي الرمال، حين صرخت في وجه الجندي وهي تنتحب: "أمانة ما تضربوا بنتي"، وهي لا تتجاوز الأربعة أعوام، فقال جندي وهو يضحك بفجاجة: "هيّني بدي أريحك منها"، "بعد ما انهالوا عليها بالضرب بأعقاب بنادقهم، أطلقوا الرصاص على جسدها الضعيف". وهكذا، انتهت حياة طفلة كانت تحلم برحلة إلى البحر، أو بحبّة شوكولاتة، أو بكأس من الحليب.

عند نهاية الطريق، تتكدس العمائر، بعضها فوق بعض، كحبّات البسكويت، محطمة وتحوي بداخلها ذكريات وصور وأحلام وُئدت بكل سهولة، حين قام جنود من وحدة الهندسة؛ كان عليهم البناء، عبر تفجير البيوت السكنية المدنية لتحويل غزة إلى ركام، وبين الركام، تبقّى بعض البيوت المحطمة كأنهن لوحات سوريالية تعبّر عن تشبث الفلسطيني بما تبقّى من أرضه، حيث يجلس شاب وزوجته أو ربما أخته في شقة بين شقق مدمرة، فيضع أثاثاً محروقاً، ويجلسان عليه ثم يحتسيان قدحاً من العدس أو الحمص المحروق، تسمونها قهوة؛ فبعد إغلاق المعابر وتشديد الحصار، لجأ الفلسطيني إلى ابتكار بدائل للغذاء، فصنع القهوة والطعام والخبز والفلافل من العدس المحروق وبعض الخبز اليابس إن توفّر؛ ليسجّل العدس انتصارًا على الجوع.

تمرّ من أمام محترف شبابيك المدمر، القريب من مستشفى الشفاء من الجهة الغربية، هناك حيث كنت تلتقي برفاق دربك من الفنانين الكبار في غزة؛ شريف سرحان، وباسل المقوسي، وماجد شلا، وغيرهم، فتضحكون برفقة الألوان، نكاتكم القبيحة لا تزال عالقة في رأسك، وتعليقاتكم عن نشاط هذه المؤسسة وتلك السفارة. قصص السفر، والمشاريع، والمنح الإنتاجية، وصعوبات الحياة، كل شيء تهاوى سحيقاً مع القنبلة أو الصاروخ، وغرقت اللوحات في موت لا نهائي.

إن المسافة الفاصلة بين أكوام الرمل والمستشفى، ما هي إلاّ قبور متناثرة، مثقلة بالحزن. وقد جاءت جارتك أم محمد المعصوابي لكي تبحث عن الطعام في بيتها، فقام جندي يحرك طائرة مسيرة من بعيد بإطلاق الصاروخ على جسدها المبارك، لتموت عند باب بيتها بمنطقة أرض الغول، ثم بعد عناء، أحضرها زوجها إلى المخيم، ومن المخيم إلى تلك المقبرة التي تاهت مع تلال الرمل والحجارة.

تحاول قطع المسافة لكي تصل إلى أخيك حاتم بسرعة، فتمشي على تراب احتضن كثيراً من الأطباء والمرضى، إذ تحولت مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية. ما زلت تذكر الفاجعة، والأيدي والأقدام التي كانت تستجدي الخلاص ليلة انسحابهم، في طريقة دفن عشوائية لا تحترم آدمية الإنسان. ويومها مع شروق الشمس، عدت إلى منطقة أرض الغول برفقة الجيران كي يحصلوا على طرود غذائية تلقي بها الطائرات العربية العتيدة من أعلى، من دون اهتمام بالضحايا الذين تناثرت أشلاؤهم في الشوارع والطرقات.

وتسأل نفسك: هل تذكر يا يُسري كيف كنت تغامر وتسافر عندما كنت في سن الزهور مثلهم، كيف تم حجزك في معبر رفح لعدة أيام بعد عودتك من ألمانيا؟ ليتهم يفتحون المعبر كي تستريحوا من جحيم الخيام والطرقات الغارقة في اليباب؟ فلا معابر تسمح للفلسطيني بالسفر، إلاّ إن دفع آلاف الدولارات للجانب المصري، كي يسمح لك أخوك العربي بالهرب من الموت، بينما يُشرّع الأبواب في طابا وشرم الشيخ للجندي الغارق بالدم، ثم تواسي نفسك: لكل زمان دولة ورجال. فالرأسمالية لن تدوم، وكذلك الأنظمة.

تجري مياه الصرف الصحي كالأنهار بين قدميك، بعد أن تم إغراق المصارف بالحجارة والقذائف، فصارت غزة ملوثة بكل أدران الخطيئة.. فهل تذكر نهر الراين؟ وهل تتذكر كيف تعبت من أجل الوصول إلى برلين وبون ودسلدورف من أجل المزيد من المعرفة؟ فالجنود الذين لا يحبون الفراشات، لا يحبونك أيضاً، هم يريدون منك أن تظل محطماً، وجاهلاً؛ لهذا قاموا باستهداف الجامعات والمدارس، ودمروا بيتك ومكتبتك، وحرقوا حروفك... من دون أن يفهموا أن اللغة وطن.

لكن، أليس وارداً أن يصير التوحّش عدّواً ضارياً لهم أيضاً؟ ألا يمكن لمن يبصر الفاجعة في دول الطوق من مصر وسورية ولبنان والأردن أن ينفجر، وأن ينتصر لأخيه الذي يشترك معه في اللغة والدين والقومية؟ ألا يفكر هؤلاء بأن الدم لن يجلب إلاّ الدم؟ وأن الكراهية إن استشرت في جسد أي بلد، قصمت ظهره ودمرت نظامه وكيانه.

أمامك مستشفى الشفاء المدمر؛ مستشفى الجراحات التخصصي الجديد الذي احترق بالكامل، إذ تحولت ساحة المشفى إلى مقبرة جماعية ضخمة، والمبنى القديم متصلٌ بالجديد من خلال جسر معلّق، وصورة الضحايا حولك تستجدي راحة أبدية، لأن خطواتك والآخرين توقظ منامهم.

حاتم أمامك، يغلي داخل بركس بسبب صهد الشمس، إذ تم إنشاؤه حديثاً لكثرة أعداد الضحايا، بلا خصوصية، فالمكان موحش، وغارق في الصراخ، ولا كهرباء يمكن أن تمنح هؤلاء السكينة.

"بدي أموت يا الله"، صوت يستجدي الموت، ويبحث عنه، ولا أطباء أو ملائكة يمكن أن تشفع له وتمنحه الخلاص، عدة أطباء لا يتجاوزون أصابع اليد أمام ألفَيْ حالة أو أكثر، مرضى على الأرض، بلا أسِرّة، يئنّون من الألم، والإسعاف لا يتوقف عن إزعاج الآخرين، إذ يُطلق الزمّور إيذانًا بوصول دفعة أُخرى من الشهداء والجرحى: "هذول مصابين من عند النابلسي".

إن قصة النابلسي وزيكيم تمثّل وجه الجوع الحقيقي، إذ يرفض الاحتلال إدخال المساعدات مباشرةً للمؤسسات الدولية، بحجة وصولها إلى "حماس"، فيوعز لعملائه بالتحرك نحو أماكن التوزيع، ويطلب من سائقي الشاحنات عدم التحرك كي يتم نهبها أمام عين الله، بينما يتلذذ الجنود بقنص الجوعى، حتى يبلغ عدد الضحايا إلى أكثر من مئتي شهيد وجريح، والجنود يقتلون أكثر وأكثر، بينما الأمهات والأرامل يجِعن أكثر فأكثر. أمّا الطفل الذي لا يعرف معنى الموت، فيحمل في قلبه الحقد على قاتلي أبيه وعمه، ويغرق في تفاصيل الرواية، فيتوحش حتى يصير عملاقاً يريد الانتقام ممن حرموا معدته من الطعام، وقلبه من الحب، ويصير كل واحد فيهم فرانشكتاين، ينتظر ساعة الصفر التي ستأتي، فالأيام دول، والإمبراطوريات لا تدوم، كالإنسان يكبر ويكبر حتى يشيخ ثم يموت.

وأيضاً، لا يتوقف البعوض عن لدغك، كأنك في حاوية نفايات مفتوحة على السماء، فتضطر إلى أن تمسك بورق مقوى، تحرّكه كالمروحة لمنح أخيك بعض الراحة والسكينة، بينما تمشي القطط بين قدميك، كأنها لا تعرف حرمة المكان، تطمئن عليه وفي داخلك سؤال يُلحّ عليك: هل بعد كل هذا العناء حياة أُخرى مملوءة بالعناء؟ هل هناك عذاب ونار؟ أم أن هناك جنة للأبرياء والضحايا من كل الأديان والمذاهب؟ ومَن الذي سمح للجميع أن يقرر نيابة عن الله مع مَن الحق، ومَن يجب القضاء على الآخر لأنه باطل؟

أضف إلى ذلك، إن أكثر مَن يوجع القلب هو صَهر الحديد وتشغيل ماكنات اللحام و"الجلخ لقص الحديد" بين المرضى، كأن المكان سوق، والجرحى بلا أنوف ليشموا روائح المعامل والمخارط داخل القسم الجديد.

تُدندِن مع أخيك أغنية تحبّها، في تجاهل تامٍّ للموت، وللعذاب، وللقصص اللعينة التي لا تنتهي في المكان، بينما يضع شاب قدمه على سرير آخر، فيأكل رغيف خبز، بينما تحاصره القطط بانتظار لقمة قد تسقط على الرغم من أنف الشاب مفتول العضلات.

وتسمع صوت امرأة تصرخ على الناس والأطباء والأنبياء: "أنا بدي حد يعالج ابني، ابني مصعب بيموت يا ناس". أمّا الخيام، فلا تحمي النازحين من الشظايا، إذ يلعب اللاعبون الطائرون في السماء بطائراتهم التي ترسلها أميركا، كي تأخذ من دمنا وقوداً أكثر.

يقول لي أخي قبل أن أغادر المكان الموحش: "ابنها مصعب، متميز جداً، نزح مع عائلته إلى مركز إيواء في بيت لاهيا، وعندما قصف الاحتلال المكان، سقط حجر كبير على رأسه، وظلّ عالقاً في مستشفى الإندونيسي حتى اجتاحوا شمال قطاع غزة بالكامل، وها هو الآن نائم بلا حراك منذ أشْهُر، ربنا يشفيه".

أريد أن أبكي، القصص من حولي لا تنتهي، وتحتاج الحكايات إلى رجل من حديد بلا قلب كي يسكب الدم على الورق، ويكفر بكل التاريخ والأمم: أيّ توحش هذا الذي سيمنع الإنسان من مواصلة النضال من أجل استرداد حقه؟ ألا يعلم الآخر أنه يقتل نفسه بيديه؟ ومَن الذي سيحميه عندما تسقط الأنظمة؟ لماذا لا يعود إلى قرارات الأمم المتحدة ويقبل بحل الدولتين، كي تنتهي المقتلة؟ لماذا لا يتوقف الحصار وتنتهي الحرب، حتى تتفرغ الأم لاحتضان ما تبقّى من أشلاء أطفالها، والزوجة التي تبحث عن خاتم زوجها في يد سليمان الشهيد، تريد أن تنام في حضن زوجها داخل القبر، والأطفال يريدون الاحتفال بعيد ميلاد عيسى الفلسطيني في بيت لحم.

وأنت تغادر المكان، لا تنظر وراءك، فالمشهد مكرَّر، وممل، وفجّ، وهناك دم على الجدار، ولحم مشوي طازج في حاجة إلى قبر يتسع لكل الشهداء، بينما يمر الأطفال بين الجثث، يبيعون الماء البارد على الصحافيين والممرضين والأطباء: "ميه تلج بشيكل، يلله ميه تلللللِج".

أغار على اللغة

بقلم: همام الطوباسي

عندما أحنّ إلى الكتابة،

أجدها ليست بالأمر السهل؛

فالكتابة ثِقلٌ في الشكل والمعنى.

أحنّ إلى القوافي… إلى الوزن والوطن،

فالقصيدة وطنٌ في غاية الجمال.

أحنّ إلى العزف بالكلمات كربابةٍ موسيقية،

إلى كلماتٍ تصبح مع محمود درويش معزوفةً أخرى،

إلى المتنبي بحكمته،

وأبي العلاء المعري الذي رأى الدنيا بعين الشعر.

القافية عندنا كالمرأة الراقصة؛

ترقص حينًا، وتثبت حينًا آخر.

لم أقل عن نفسي: شاعر القوافي،

لكنني أرتجف كالأرض إذا سمعتُ شاعرًا يخطئ في اللغة…

لغة القرآن، لغة الحكمة والبيان.

ليس كل شاعرٍ سلطانًا،

وليس كل شاعرٍ شيطانًا.

أحب العربية… لغة تعبّر عن الإنسان.

اليوم أنا متيمٌ بعشق اللغة،

متيمٌ بعشقي فراشةً تحلّق في السماء.

ملهمتي… سبحان الخالق،

سبحان عينيها المرسومتين بريشة فنان،

وبسمتها تسقي كل عاشقٍ ظمآن،

أما جسدها الممشوق… فشجرة زيتون.

ما أجمل الشعر حين يُقال بها!

أتغنّى بجسد محبوبتي

كأنني قادم من خلف البحار أبحث عن قاربي،

أعزف بالكلمات،

وأزرع بين الجملة والأخرى آهاتٍ وأوجاعَ اشتياقٍ…

للوطن وللأحبة.

أتغنى بالشهداء،

بجرحانا الأبرياء،

باسم الوطن…

فالوطن إنسان يُذبح كل يوم مئات المرات.

شعراؤنا ماضون خلف الكلمات العابرة وأهوائهم وتحدياتهم،

وكأنهم لا يعلمون أن اللغة ستشهد يوم الحساب.

انظروا إلى الشاطئ المتلاطم،

وكونوا مثل الشطآن،

تسبّح ربها بكل الصلوات.

أغار على اللغة…

كعشيقتي الجميلة التي تمنحني قبلتها قبل أن تنام.

"إلياس خوري".. النور الغائب

بقلم: د. منى أحمد أبو حمدية (أكاديمية وباحثة)

تمرّ اليوم سنة كاملة على رحيل إلياس خوري، الروائي العربي الكبير، صاحب القلم الذي لم يهدأ، والذي حمل في حروفه ثقل الحقيقة ودفء الحلم وصرامة الضمير. في ذكرى رحيله الأولى، نستعيد صوته الذي لم يعد يكتب بيننا، لنقرأ إرثه ونستلهم وعيه الأخلاقي والجمالي، ونقف أمام مؤلفاته التي تركت أثرًا خالدًا على القضية الفلسطينية، متسائلين في صمت: ماذا لو كان بيننا الآن؟

قلم "إلياس خوري" صدى الحقيقة وضوء الروح

لم يكن قلمه مجرد أداة للكتابة، بل كان مرآة للوجود العربي كله، مرآة للوجع الذي يحمله الإنسان في صمته واندفاعه اليومي. كل سطر ينبض بالحقيقة، وكل جملة تحمل وزن التاريخ. كان القلم عنده ليس وسيلة لتوثيق الأحداث فحسب، بل فعلًا حضوريًا للوجود؛ حضور الإنسان الذي يسأل عن ذاته وعن الآخرين، حضور الروح التي لا تقبل المساومة مع العدالة أو الحقيقة. في نصوصه، يتحرك القارئ بين الضحايا والظالمين، بين الحلم والحقيقة، بين الماضي والحاضر الذي يصرّ على تكرار أخطاء التاريخ.

لم يكن "خوري" يكتب ليُسلّي أو ليُخفف الواقع، بل ليجعل من الكلمات مرايا تصعق القارئ، وتدفعه للتأمل والمساءلة. كل عمل أدبي له كان بمثابة رحلة استبطان للنفس، رحلة واجهت الجراح والخيانات والانكسارات، لكنها لم تفقد أبدًا إشراقة الأمل، ولا الحنين إلى الإنسان والعدالة. قلمه كان الضوء في عتمة الغياب، الجسر الذي يربط بين الألم والفهم، التاريخ والجمال، المأساة والذاكرة. رحيله لم يقطع هذا الضوء، لكنه جعلنا أكثر وعيًا بقيمة صوته، وأكثر إدراكًا لغياب ضمير أدبي كان حاضرًا بكل قوة.

الوعي الأخلاقي والجمالي والنقدي

"إلياس خوري" لم يكن مجرد روائي؛ كان مفكرًا وناقدًا وضميرًا يقظًا. جمع بين الذائقة الجمالية والقدرة على النقد الصارم، دون أن يفقد حسه الإنساني العميق. الوعي الأخلاقي عند "خوري" كان صادقًا، متجذرًا في إحساسه بالحق، وإدراكه لمعاناة الإنسان العربي وفلسطين على وجه الخصوص. لم يكتب للعرض أو لتجميل صورته، بل ليكشف، ويفضح، ويعيد للذاكرة الإنسانية ما قد ينسى أو يُمحى.

أما الوعي الجمالي، فكان يسير جنبًا إلى جنب مع الأخلاقي؛ كل كلمة، كل تركيب، وكل مشهد يتحرك بين الجمال والصدق، بين الشعرية والواقع القاسي. كان النقد عنده أداة لفهم العالم، ليس لمهاجمته فقط، بل لفهم أعمق للذات وللآخر، ولإعادة ترتيب الفوضى التي يفرضها التاريخ والسياسة على حياتنا. الياس خوري صنع من كتاباته مرآة أخلاقية وجمالية، جعل من الرواية درسًا في الإنسانية، ومن المقال منارة للفكر الحر، ومن كل نص دعوة صامتة للوعي والمسؤولية. إذا كان الأدب مرآة للمجتمع، فإن كتاباته كانت مرآة الضمير العربي، الذي لا يموت رغم كل الضغوط والتحديات، ويستمر في الوعي، في النقد، وفي التذكير بأن الإنسان يمكنه اختيار الحق والجمال حتى وسط الخراب.

مؤلفاته وعمقها وأثرها على القضية الفلسطينية

لقد ترك "إلياس خوري" إرثًا أدبيًا غنيًا، فكل عمل من أعماله نافذة تطل على وجع الإنسان العربي وذاكرته الممزقة.

فمن "أبواب المدينة" (1981)، مرورًا بـ "رحلة غاندي الصغير" (1989) و"مملكة الغرباء" (1993)، وصولًا إلى رواياته الأحدث "باب الشمس" (1998) و"رائحة الصابون" (2000)، و"إنها نائمة" (2007)، و"سينالكول" (2012)، و"أولاد الغيتو" (2016)، نجد القارئ أمام تجربة سردية ثرية تجمع بين التاريخ والذاكرة والسياسة والوجدان الإنساني. في رواياته، تتحرك الشخصيات بين الانكسار والأمل، بين النضال واليأس، وبين الحب والفقدان، ما يجعل القارئ يعيش الألم الفلسطيني ويشعر بالهوية الممزقة على مدى الزمن.

"خوري" لم يكتب فلسطين كقضية سياسية فقط، بل كوجع إنساني، كحلم متواصل في وجه الاحتلال والشتات، وكقصة وجودية للإنسان العربي يبحث عن ذاته وكرامته. عمق مؤلفاته يكمن في قدرته على تحويل التاريخ والجغرافيا إلى مشاعر حية، وتحويل الوجع السياسي إلى تجربة شخصية قريبة من القارئ. كل صفحة تحكي عن فلسطين، عن الشتات، عن صراع الذاكرة والهوية، وتزرع شعور المقاومة من خلال الفن، وتجعل من الأدب وسيلة للحفاظ على الوعي الأخلاقي والجمالي للنفس والمجتمع.

ماذا لو كان بيننا الآن؟

لو كان "إلياس خوري" بيننا اليوم، لكان صوته أعظم وأكثر إلحاحًا، لكان القلم يخط على صفحات الواقع الراهن، يفضح التلاعب بالتاريخ والعدالة، ويحذر من الانكسار واليأس. ربما كان سينقذنا بحضوره الأدبي من ضبابية الأخبار والسياسات، ليعيدنا إلى مركز الإنسان وكرامته وحقوقه. كان سيكون مرشدًا في زمن يحتاج فيه العرب إلى وعيه النقدي، وجماليته، وأخلاقه، ليقرؤوا الواقع بصدق ويستعيدوا الوعي بالمسؤولية الجماعية والفردية. كان سيكون صوت الحقيقة الذي لا يتأثر بالمصالح العابرة، صوتًا يذكّر بأن الضمير لا يموت، وأن الكتابة ليست مجرد كلمات على ورق، بل فعل مقاومة ثقافية ومرافعة عن الحق. غياب الياس خوري يترك فراغًا عميقًا، ليس فقط في الأدب العربي، بل في الضمير العربي ذاته. لكن كلماته باقية، تنبض في الكتب والمكتبات والصفحات التي حملناها في القلب، تذكرنا دائمًا بأن الأدب الحقيقي يكتب التاريخ من زاوية الإنسان، ويزرع الأمل حتى في أقسى اللحظات. واليوم، ونحن نحيي ذكراه الأولى، نشعر بثقله الغائب، ونعي أن العالم الأدبي والسياسي بحاجة إلى صوته الرصين، وإلى ضمير يقظ لا يعرف الخضوع.

"أطياف" رواية المرأة الفلسطينية.. بين الذاكرة والهوية.. قراءة انطباعية في رواية الكاتبة الفلسطينية "وفاء داري"

بقلم: نهى عودة - شاعرة وكاتبة فلسطينية

تُمثّل رواية "أطياف" للكاتبة الفلسطينية "وفاء داري" إضافة نوعية إلى السرد الفلسطيني والعربي المعاصر. فهي ليست مجرد عمل روائي تقليدي، بل شهادة حيّة على معاناة المرأة الفلسطينية وتحدياتها المتشابكة بين البُعد الاجتماعي والثقافي والسياسي. تنقل الرواية القارئ إلى عوالم المرأة الفلسطينية التي تعيش في ظلّ منظومة مزدوجة من القيود: قيود المجتمع بما يفرضه من أعراف وتقاليد ودين وقيم متوارثة، وقيود الاحتلال بما يحمله من قهر واستلاب وتهجير. بهذا المعنى، لا تُقدّم الرواية حكاية فردية فحسب، بل تطرح قضايا إنسانية أوسع، تجعل من المرأة الفلسطينية مرآةً للمرأة العربية عمومًا، وتضعنا أمام جدلية معقدة تجمع بين الذاكرة والهوية، بين الفردي والجماعي، وبين الحلم والخيبة.

أولًا: المرأة الفلسطينية بين الخاص والعام

قدّمت الرواية صورة المرأة الفلسطينية لا بوصفها كائنًا هامشيًا، بل باعتبارها رمزًا للتجربة الجمعية التي تعكس مأساة الإنسان الفلسطيني. فمعاناتها لا تقتصر على قهر الأعراف الاجتماعية الذكورية، بل تتضاعف بفعل الاحتلال الذي يقتحم يومياتها ويقوّض أبسط أحلامها. وهكذا تصبح المرأة في الرواية استعارة عن الأرض نفسها: الخصوبة المهدَّدة، والهوية المقهورة، والصمود المتجدد.

ثانيًّا: البنية السردية والرمزية

مزجت "وفاء داري" بين الواقعي والرمزي، حيث تتحوّل التفاصيل الفردية إلى مجازات جمعية. فالسرد لا يكتفي بتوثيق الحدث، بل يفتحه على التأويل: الخيبة تتحول إلى فلسفة وجودية، والحب يصبح فعل مقاومة، والأمومة تتحوّل إلى أرضٍ تحتضن أبناءها في مواجهة الموت والسجون والمنافي. هذا التوظيف الرمزي منح النص أفقًا رحبًا للقراءة، وأبعده عن حدود السرد التقليدي.

ثالثًا: جدلية الأمل والخيبة

أحد أبرز محاور الرواية هو التوتر بين ما نزرعه وما نحصدُه. فالحياة لا تمنح دائمًا ثمار الجهد المبذول، بل كثيرًا ما تأتي الخيبات من أقرب الدوائر: من العائلة، من الجسد، من الذات نفسها. ومع ذلك، فإن النص لا يغلق باب الأمل، بل يترك نافذة مشرعة للإيمان بأن البذور التي لم تُزهر اليوم قد تُزهر غدًا، وهو ما ينسجم مع البُعد الفلسفي للرواية.

رابعًا: جغرافيا المكان الفلسطيني

سلّطت الرواية الضوء على القرى والمدن الفلسطينية، فغدت الجغرافيا جزءًا من الهوية السردية. وقد انعكس وعي الكاتبة العميق بتاريخ المكان على النص، مانحًا إياه عمقًا واقعيًا يُمكّن القارئ من إعادة التفكير في العلاقة بين الذاكرة الفردية والجماعية.

خامسًا: اللغة والأسلوب

جاءت لغة الرواية مشحونة بالصور والإيحاءات، بعيدة عن المباشرة والتقريرية. فهي لغة تُراهن على جمالية التعبير وقوة الإيحاء، ما يتيح للقارئ حرية التأويل، ويجعل النص أكثر انفتاحًا على القراءات النقدية المتعددة.

سادسًا: البعد النضالي

القلم في هذه الرواية ليس مجرد أداة للبوح، بل هو فعل مقاومة بامتياز. وهكذا تنفتح الرواية على البُعد النضالي الذي طالما ميّز الأدب الفلسطيني، مؤكدةً أنّ الأدب لا ينفصل عن قضايا الإنسان الكبرى، وأنّ الكتابة نفسها فعل مواجهة للبطش والاستلاب.

الخاتمة

بهذه العناصر، تُثبت رواية "أطياف" أنّها ليست مجرد نص أدبي، بل وثيقة وجودية وإنسانية، وشهادة على مأساة متجددة وأمل متجدد في آن واحد. إنها رواية تُنصف المرأة الفلسطينية والعربية، وتؤكد أنّ الأدب ما يزال قادرًا على إعادة الاعتبار للهوية والذاكرة والصوت الإنساني المقاوم.

يتخذ السرد بنية جدلية تتقاطع فيها ثنائية الداخل/ الخارج: الداخل يتمثل في التجربة الشعورية للمرأة بما تحمله من قلق، أحلام مؤجلة، ورغبة في التحرر؛ أما الخارج فيتمثل في قهر الاحتلال وتداعياته المادية والرمزية. هكذا يصبح المكان الفلسطيني في الرواية أكثر من جغرافيا؛ إنه حامل للذاكرة والهوية، ومكوّن فاعل يوجّه مسار السرد ويؤطره.

تكشف الرواية عن انكسار الحلم الفردي أمام شروط جماعية قاهرة، لكنها في الوقت ذاته تؤسس خطابًا مقاومًا يربط استمرار الهوية النسوية بقدرتها على التضحية والصمود. ومن هنا، فإن أطياف لا تُقرأ كرواية تقليدية بقدر ما تُقرأ كنصٍّ يعيد إنتاج سردية المرأة الفلسطينية بوصفها كيانًا يتنقل بين موقع الضحية وفاعل المقاومة.

تأتي رواية "أطياف" امتدادًا لمسار الرواية الفلسطينية التي خطّ ملامحها كتّاب كبار مثل "غسان كنفاني" و"إبراهيم نصر الله"، لكنها تنبض بخصوصيتها المتفرّدة. فهي تُصغي لوجع المرأة الفلسطينية وتحوّله إلى لغة، وتُحيل الألم الجمعي إلى ذاكرةٍ حيّة، لتجعل من السرد فعل مقاومة بقدر ما هو فعل حياة. بهذا المعنى، تغدو أطياف نصًا يحرس الهوية من التلاشي، ويمنح الذاكرة أجنحة تطير بها أبعد من حدود الجغرافيا، لتظل فلسطين حاضرة في الأدب كما في الوجدان.